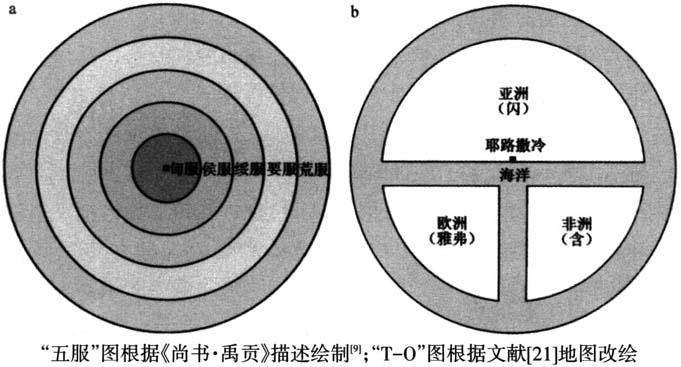

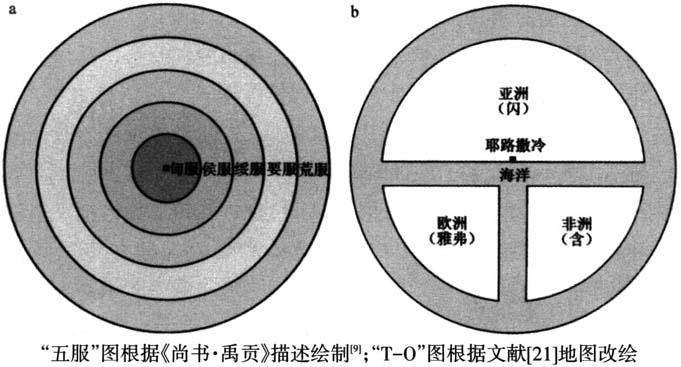

治理是多学科研究且与实践密切关联的核心议题。全球变化使得经济社会和生态环境剧烈变动,快速的人口和要素流动催生了治理的新问题,治理的内涵和外延也随之演变[1]。从地方到全球,治理在多个尺度面临复杂且严峻的挑战[2]。治理涉及政治、经济、环境等领域问题,亟需开展跨学科的研究[3-5]。无论是理论上还是实践中,地理与治理都关系密切。治理思想有很深的地理渊源,地理学也为治理研究贡献了理论、技术和方法。面对百年未有之大变局,全球、国家与地方需要建立新的治理秩序,在理论上迫切需要厘清治理思想的源流派系。国内学界对此已有一定的研究[6-7],但对治理与地理的关系源流及其演变的研究还尚不多见。本文基于地理与治理相结合的视角,解析治理的地理渊源基础,阐明东西方治理思想交流的特征,总结当前重点议题,以期为治理研究和实践提供启示。 1 地理与治理的关系渊源 地理与治理的关系源远流长。地理环境是治理的基础。从字形构成上看,治、地二字都具有人与自然关系的内涵[8];从词源上看,中国的“治理”起源于疏导洪水[9],英文“governance”起源于掌舵航船[10]。东西方治理思想皆源于人与水共处的经验,表明治理本身具有地理属性。中国具有“一面临海、内河流域为主”的地理特征,早期人类活动集中在水系连通的农耕区,孕育“一元双线”的文化[11]。河流文化影响下的治理具有稳定内向性,以儒学“圣王之治不在荒远”观念为代表,重点关心内陆地区[12]。西方文明是以地中海为主体的海洋文明,大陆交汇、岛屿众多、造船技术发达塑造了外向、多元、竞合的文化。地理环境在古希腊政治思想中占主导地位,自然塑造了城邦(polis),城邦承载着政治(politics)秩序,城邦的公共生活是人类完善自身的必不可少的前提[13]。 地理知识支撑治理。地理学是介于自然科学和社会科学之间的交叉学科,治理必然用到地理知识[14]。堪舆和测绘技术将现实世界转译为地理参数,制图术进一步将地理参数转化成可分析的表征空间。《周礼》反复强调“惟王建国,辨方正位,体国经野,设官分职,以为民极”[15],表明王朝通过运用地理技术建立了一套社会空间体制实现对国家的治理。东方的“计里画方”法和西方的经纬投影技术不仅使地图具有艺术品位也增加了其科学价值,“命乃司空之职,掌夫舆地之名”[16]“自古垂象立制而赖其用”[17],反映出地理技术成为治理的重要工具。 地理实践推动治理。斯特拉博认为地理学在治理中的优势是提供了一种生活实践的知识[18]。《禹贡》以大禹治水的实践活动为依据[9],既是地理著作也是治理纲领。它基于自然基底和社会条件建立起以“九州”为核心的国土综合区划,各州既是一个相对独立的地域单元,在土壤和物产等方面具有特色;“九州”又是一个有机体,通过交通朝贡合为一体。在“九州”区划的基础上形成反映国家与世界关系的“五服”治理模型。甸服和侯服的主体承担国家赋税和差役,绥服的主体要推行文教、拱卫国家,要服和荒服组成的世界尺度中的主体承担更少的政治经济义务。西方中世纪的神学政治将宗教信仰纳入治理思想,以此协调当时松散的地方和帝国关系[19]。奥古斯丁的上帝之城和世人之城就是建立在地理综合性和异质性之上的神学治理观,上帝之城是世人之城的永恒追求,教会据此统合地方领主势力[20]。 2 东西方治理思想的比较 东西方族群在实践中形成不同价值导向的治理方案。“五服”图[9](图1a)和“T-O”图[21](图1b)是东西方典型的治理模型,圈层结构代表了应对风险时倡导的统一和层级秩序,板块结构代表了海洋贸易中倡导的公平和竞争秩序。两种治理模型产生于不同的地理环境,但都意图建立以都城或圣城为中心、不同族群空间共存的治理格局,体现出权力与权利交织的治理观念。 人类的历史是不断建立治理新边界的过程,在个体生活逐渐全球化的世界里,作为规则的边界不会消失而是更加凸显[22]。近代地理大发现促进治理大发展,伴随海外贸易和殖民扩张,国家博弈的范围和领域日益扩大,治理的边界不断被重塑。 西方启蒙思想家强调地理环境在塑造人类性格和生产方式中的作用,以此反对上帝权威。例如,孟德斯鸠认为法律和政体的选择必须注重气候、土壤条件[23]。同时,启蒙思想家与中国治理思想对话并形成两派观点[24],莱布尼茨、伏尔泰等从道德史观、理性主义立场出发,宣扬中国治理的人本性、整体性、和平性,进而强调发展政治组织中的公民权利并逐渐延伸向共和主义;孟德斯鸠、狄德罗等人从进步史观和自由主义立场出发,批判中国家国同构的组织形式、保守功利的价值取向、宽顺虚伪的人格特征,以此强调对个体自然权利的彰显。两派观点及其阐发的共和与自由思潮不断交织,共同服务西方的现代化。