云南省图书馆机构用户,欢迎您!

本文基于对历史图像的微观分析,就中国与世界的关系进行了宏观思考。本文认为,梁启超《新史学》中所谓的“世界之中国”,并非只是最晚进的“近世史”阶段的特征,而是包括“上世史”“中世史”在内的中国整体历史的特征。作为文化和空间双重视域的“中国”,正是在与“世界”不断交接过程中逐渐建构起来的。本文进一步区分了“大中国”和“小中国”的视域,一方面,认为可以通过传统图像关于“昆仑”的艺术想象,学习到具有重大历史潜力的新的空间和地理范式;另一方面,还指出了这一空间和地理范式背后所依据的真实的自然地理格局:是青藏高原的崛起导致印度洋和太平洋上双向循环的季风模式,形成亚、欧、非三大洲,以及地中海、黑海、红海、印度洋与太平洋诸文明之间来来往往、相互交流的自然节律,从而为世界文明相互需要的整体性,以及全球史和跨文化艺术史的研究,提供了自然与地理的基础。

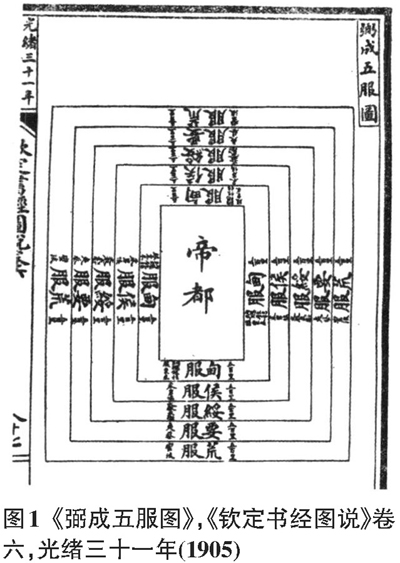

所谓“五服”,意味着一个围绕着王都(图中为“帝都”)层层展开的一个同心圆(或方)式结构。其大意是:王都四周各五百里的区域,是叫作“甸服”的王畿所在地;“甸服”以外各五百里的区域叫“侯服”,是为王朝诸侯国所在的领地;“侯服”以外各五百里的区域是“绥服”,是受王朝文教治理的人民和战士所居之地;“绥服”以外各五百里是“要服”,泛指远离王都的边远地区,也是东方和南方的少数民族“蛮夷”所居之地;“要服”以外各五百里是“荒服”,顾名思义是更为遥远的蛮荒地带,所居的民族为北方和西方的“戎狄”。[6] 这张“地图”所示的空间关系,一方面,是一幅以周代宗法和分封制度为核心的理想“中国”图景:以层层外围包裹着中央和王都,其从近而远的空间路程,同时也是血缘上的亲疏和认同上的同异关系(所谓“非我族类,其心必异”)的表征(“五服”同时指血缘关系中的“五族”);另一方面,图式中的“世界”并没有缺位,表现为环绕着中心的每一方位在每一层序上的展开,其最内层与最外围一样,共享着与外界和他者交接的结构性位置。故图中的层级并非只有所示的五层,而是像省略号那样可以继续向外展开,其与四方的相连,既是“中国”由内而外联通“世界”的方向,也是“世界”自外向内进入“中国”的通道。在此意义上,图式层层套叠的结构可喻为一个并不完整但却可以无限向外编织的网络,它的边界随着“中国”与“世界”的交接而逐渐扩大和延展。 由此反观梁启超的“新史学”,即可发现他所谓的“世界之中国”,并非只是最晚近的“近世史”阶段的特征,而是包括“上世史”“中世史”在内的中国整体历史的特征。作为文化和空间双重视域的“中国”,正是在与这一“世界”不断交接过程中逐渐建构起来的。 根据不同时期“世界”的形态,可以将梁启超的“新史学”三段论分别改写为统摄于“世界之中国”的总命题之下的3个子命题:“四夷之中国”“四海之中国”“五洲之中国”,作为经重新阐释的21世纪“新史学”的开端。 “四夷之中国” 所谓“四夷”,即“东夷、南蛮、西戎、北狄”,是古代中国对于中原四方所有周边民族的总称。[7]长期以来,该词被认为是位居中原的华夏民族对于四方少数民族的贬称,但实际上,“夷夏”之间边界并不分明。不仅中国历史如南北朝、五代十国、辽金西夏和元与清,有大量少数民族建立的王朝,而且20世纪以来的众多研究已经证明,就连华夏文明最为辉煌灿烂的夏、商、周三代,都与四夷民族入主中原分不开干系。[8]正如人类学者张经纬所说,中原其实“不是文明之源”,而是“中华文明昌盛的舞台”[9];这意味着在中国,始终存在着一个由四方与中央组成的一个动态结构,这个结构犹如一个舞台,永远上演着“四夷”与“华夏”之间彼此互动、活色生香的精彩剧情。在这种意义上,“四夷便是中国,中国亦是四夷”[10]。

所谓“五服”,意味着一个围绕着王都(图中为“帝都”)层层展开的一个同心圆(或方)式结构。其大意是:王都四周各五百里的区域,是叫作“甸服”的王畿所在地;“甸服”以外各五百里的区域叫“侯服”,是为王朝诸侯国所在的领地;“侯服”以外各五百里的区域是“绥服”,是受王朝文教治理的人民和战士所居之地;“绥服”以外各五百里是“要服”,泛指远离王都的边远地区,也是东方和南方的少数民族“蛮夷”所居之地;“要服”以外各五百里是“荒服”,顾名思义是更为遥远的蛮荒地带,所居的民族为北方和西方的“戎狄”。[6] 这张“地图”所示的空间关系,一方面,是一幅以周代宗法和分封制度为核心的理想“中国”图景:以层层外围包裹着中央和王都,其从近而远的空间路程,同时也是血缘上的亲疏和认同上的同异关系(所谓“非我族类,其心必异”)的表征(“五服”同时指血缘关系中的“五族”);另一方面,图式中的“世界”并没有缺位,表现为环绕着中心的每一方位在每一层序上的展开,其最内层与最外围一样,共享着与外界和他者交接的结构性位置。故图中的层级并非只有所示的五层,而是像省略号那样可以继续向外展开,其与四方的相连,既是“中国”由内而外联通“世界”的方向,也是“世界”自外向内进入“中国”的通道。在此意义上,图式层层套叠的结构可喻为一个并不完整但却可以无限向外编织的网络,它的边界随着“中国”与“世界”的交接而逐渐扩大和延展。 由此反观梁启超的“新史学”,即可发现他所谓的“世界之中国”,并非只是最晚近的“近世史”阶段的特征,而是包括“上世史”“中世史”在内的中国整体历史的特征。作为文化和空间双重视域的“中国”,正是在与这一“世界”不断交接过程中逐渐建构起来的。 根据不同时期“世界”的形态,可以将梁启超的“新史学”三段论分别改写为统摄于“世界之中国”的总命题之下的3个子命题:“四夷之中国”“四海之中国”“五洲之中国”,作为经重新阐释的21世纪“新史学”的开端。 “四夷之中国” 所谓“四夷”,即“东夷、南蛮、西戎、北狄”,是古代中国对于中原四方所有周边民族的总称。[7]长期以来,该词被认为是位居中原的华夏民族对于四方少数民族的贬称,但实际上,“夷夏”之间边界并不分明。不仅中国历史如南北朝、五代十国、辽金西夏和元与清,有大量少数民族建立的王朝,而且20世纪以来的众多研究已经证明,就连华夏文明最为辉煌灿烂的夏、商、周三代,都与四夷民族入主中原分不开干系。[8]正如人类学者张经纬所说,中原其实“不是文明之源”,而是“中华文明昌盛的舞台”[9];这意味着在中国,始终存在着一个由四方与中央组成的一个动态结构,这个结构犹如一个舞台,永远上演着“四夷”与“华夏”之间彼此互动、活色生香的精彩剧情。在这种意义上,“四夷便是中国,中国亦是四夷”[10]。