云南省图书馆机构用户,欢迎您!

较之政治、诗歌和音乐,哲学家较少探讨绘画,但这是理解艺术的重要途径。本文为阿兰·巴迪欧(Alain Badiou)基本论题在绘画领域的发展,运用他的思想理解、呈现和展开绘画艺术。本文首先介绍巴迪欧思想的基本概念——情境、统一性、情境状态和事件,并以圣保罗和勋伯格为例说明事件的特殊性,继而将巴迪欧的哲学思想拓展到绘画领域,对卡拉瓦乔及其“无名之光”进行分析,强调卡拉瓦乔的暗色调主义在绘画史上的事件性。

事件总是不可判定和不受控制的。另一方面,从相反的观点来看,获取存在所属的知识是可能的,而且这是一项数学任务。因此,这提供了接近存在、显示存在的途径。然而,事件否认任何稳定性,正是在失控的时刻,它逃离了确实性。正如巴迪欧在《过渡性存在简论》(Court Traité d'Ontologie Transitoire)中提出的观点,数学是为了存在,正如事件是为了一个不可解释的跨存在(trans-being)。数学也可以进入这种外部转换,例如《存在与事件》(L'

事件总是不可判定和不受控制的。另一方面,从相反的观点来看,获取存在所属的知识是可能的,而且这是一项数学任务。因此,这提供了接近存在、显示存在的途径。然而,事件否认任何稳定性,正是在失控的时刻,它逃离了确实性。正如巴迪欧在《过渡性存在简论》(Court Traité d'Ontologie Transitoire)中提出的观点,数学是为了存在,正如事件是为了一个不可解释的跨存在(trans-being)。数学也可以进入这种外部转换,例如《存在与事件》(L' et L'

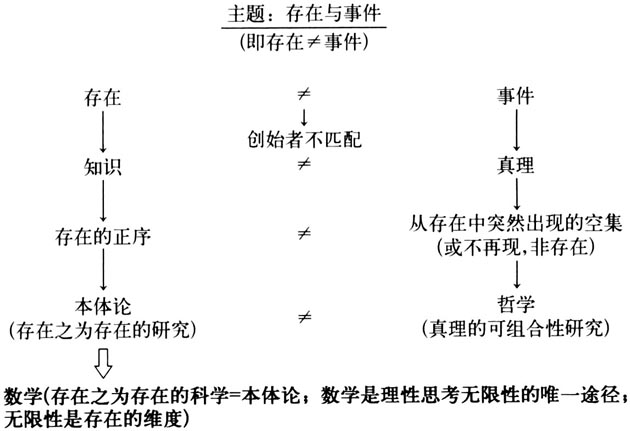

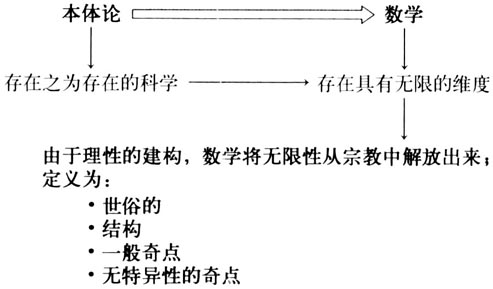

et L' )①中,基于对格奥尔格·康托尔(Georg Cantor)集合论②的复杂操作,提出情境→事件→真理的序列(对状态的反驳以及认为所有思想都来自非-状态的想法均来自这个序列)。有鉴于此,作者认为,“在《存在与事件》中……我通过差异性、空、溢出、无限、自然、决定、真理和主体这一系列范畴,检验了集合论公理的本体论有效性”③。 验证这一程序非常重要,我将称其为数学的双重能力(见图1和图2),即像通往存在一样通往跨存在的能力,跨存在是没有事件媒介的爆发。

)①中,基于对格奥尔格·康托尔(Georg Cantor)集合论②的复杂操作,提出情境→事件→真理的序列(对状态的反驳以及认为所有思想都来自非-状态的想法均来自这个序列)。有鉴于此,作者认为,“在《存在与事件》中……我通过差异性、空、溢出、无限、自然、决定、真理和主体这一系列范畴,检验了集合论公理的本体论有效性”③。 验证这一程序非常重要,我将称其为数学的双重能力(见图1和图2),即像通往存在一样通往跨存在的能力,跨存在是没有事件媒介的爆发。  二、巴迪欧的统一体(unity) 在我所说的存在领域之初,有一个前情境(pre-situation),它被纯粹的多元所填充。纯粹的多元是尚未被符号化的数据,还不能构成统一体。情境紧随其后,它是一系列可被想象为统一体的“单位”,如“葡萄牙社会”“里斯本城”“现代艺术”等。那么,为什么思考总是反国家的呢?因为(国家或州的)情境总是以过量的方式存在,在这种过量中,情境推进了一个不可接受的强大“盔甲(armor)”(或腐败,另一方面,不稳定性),将其不同的单位组建成一个更强大的统一体。我们不要忘记,情境正是几个单位的统一体。 在《什么是哲学?》(1991)中,德勒兹和加塔利将哲学定义为“概念的创造”。在我看来,这种强制的创造力类似巴迪欧理论中的“决定”。关于这一点,稍后将会做出分析,但请注意,德勒兹概念的流动性并没有引起巴迪欧的兴趣。尽管德勒兹和巴迪欧之间的争论在于相关操作的假设,对斯拉沃热·齐泽克来说,他建议人们用巴迪欧的理论,即从本体论缩减为数学,去对抗德勒兹多种多样的、主观主义的、反俄狄浦斯的、游牧学式的唯心论,当然,这是与迦塔利合作时期的思想④。德勒兹在《什么是哲学?》的第六章中,做出如下解释:身体和客体,或情境的其他“单位”,属于功能范畴,然而事件属于概念(因此,某些事物被发明和创造)。为了使众多单位成为一个统一体,让这些单位与其子集一起发挥社会功能,如警察局、议会、医院等,必须创造一个结构(让我们将其视为一个元结构),它可以复制、表现、维持和配置多样性。这就是情境状态(state of the situation),一种永久的、不可避免的溢出。 这种状态(也)是国家及其表现形式,秩序化和再次秩序化,将自身过度地叠加在既有的存在、社会、共同体和世界之上。状态总是通过溢出的行动进行配置或建立“统一体”;因此,我们得到如下结论:国家就是溢出的代名词。接下来,需要思考的是国家-州所建立的表述行为地带,我们称其为“交流的”(communicational)地带,或者就是交流(communication)。下一步极为关键:用哲学家的话来说,只有在面对那些被交流视为非存在的事物时,艺术和思想才起作用。艺术和思想不可能既属于国家,又属于交流,因为艺术为了情境状态能以其最完美的方式发挥作用,中断了必要的交流。但我们认为,艺术并没有破坏交流。从头到尾,艺术都不是故意的(non-intentional)。它让自身与交流分离,但又不破坏交流。它创造了一个不需要交流的世界,更确切地说,艺术将真理从交流中分离出来,将概念从功能中分离出来。

二、巴迪欧的统一体(unity) 在我所说的存在领域之初,有一个前情境(pre-situation),它被纯粹的多元所填充。纯粹的多元是尚未被符号化的数据,还不能构成统一体。情境紧随其后,它是一系列可被想象为统一体的“单位”,如“葡萄牙社会”“里斯本城”“现代艺术”等。那么,为什么思考总是反国家的呢?因为(国家或州的)情境总是以过量的方式存在,在这种过量中,情境推进了一个不可接受的强大“盔甲(armor)”(或腐败,另一方面,不稳定性),将其不同的单位组建成一个更强大的统一体。我们不要忘记,情境正是几个单位的统一体。 在《什么是哲学?》(1991)中,德勒兹和加塔利将哲学定义为“概念的创造”。在我看来,这种强制的创造力类似巴迪欧理论中的“决定”。关于这一点,稍后将会做出分析,但请注意,德勒兹概念的流动性并没有引起巴迪欧的兴趣。尽管德勒兹和巴迪欧之间的争论在于相关操作的假设,对斯拉沃热·齐泽克来说,他建议人们用巴迪欧的理论,即从本体论缩减为数学,去对抗德勒兹多种多样的、主观主义的、反俄狄浦斯的、游牧学式的唯心论,当然,这是与迦塔利合作时期的思想④。德勒兹在《什么是哲学?》的第六章中,做出如下解释:身体和客体,或情境的其他“单位”,属于功能范畴,然而事件属于概念(因此,某些事物被发明和创造)。为了使众多单位成为一个统一体,让这些单位与其子集一起发挥社会功能,如警察局、议会、医院等,必须创造一个结构(让我们将其视为一个元结构),它可以复制、表现、维持和配置多样性。这就是情境状态(state of the situation),一种永久的、不可避免的溢出。 这种状态(也)是国家及其表现形式,秩序化和再次秩序化,将自身过度地叠加在既有的存在、社会、共同体和世界之上。状态总是通过溢出的行动进行配置或建立“统一体”;因此,我们得到如下结论:国家就是溢出的代名词。接下来,需要思考的是国家-州所建立的表述行为地带,我们称其为“交流的”(communicational)地带,或者就是交流(communication)。下一步极为关键:用哲学家的话来说,只有在面对那些被交流视为非存在的事物时,艺术和思想才起作用。艺术和思想不可能既属于国家,又属于交流,因为艺术为了情境状态能以其最完美的方式发挥作用,中断了必要的交流。但我们认为,艺术并没有破坏交流。从头到尾,艺术都不是故意的(non-intentional)。它让自身与交流分离,但又不破坏交流。它创造了一个不需要交流的世界,更确切地说,艺术将真理从交流中分离出来,将概念从功能中分离出来。