中图分类号:X22;F592.7 文献标识码:A 文章编号:1000-0690(2022)05-0751-10 习近平总书记在党的十九大报告中明确提出“人与自然是生命共同体”重要论断,强调“人类必须尊重自然、顺应自然、保护自然,我们要建设的现代化是人与自然和谐共生的现代化”。此后,国内外众多学者围绕“人与自然生命共同体”的科学内涵[1]、理论逻辑[2]、历史定位[3]、实践路径[4]等内容展开了广泛而深刻地讨论。然而,既有研究主要聚焦在哲学层面的理念解读与阐释,相对缺少微观实证研究,更缺乏来自地理学视角的审视。如何将国家层面的公共政策话语逐步落实到人民群众的具体行动实践上,有赖于学界走出纯粹的哲学思辨,走向围绕典型案例的实证剖析。这也就意味着,如何构建“人与自然生命共同体”成为学界亟待回答的关键问题。 长久以来,地理学者颇为关注人类社会与自然之间的关系[5]。然而,在“人与自然关系”问题的讨论上,自然地理学与人文地理学一度因截然不同的本体论和方法论而形成相左的观点[6]。前者本着科学主义的逻辑,强调自然的物质性及其独立于人类社会系统的内在规律;后者却过度强调自然的社会价值与意义,而忽略其客观物质性[7]。鉴于此,西方人文地理学者开始从社会建构论视角,重新反思自然,逐渐形成全面理解人类社会与自然互动的新范式。在社会建构论者看来,自然不只是客观的物质世界[8],也会被社会所建构并赋予象征意义与价值[9]。因而,人与自然的关系是差异的、动态的、不确定的,并且受特定时期、特定社会文化所形塑。基于自然的社会建构理论框架,人文地理学者围绕“政治与自然、商品化与自然、社会情感与自然、日常生活与自然”[7]等议题开展了多尺度、丰富且细致的研究。既有研究对本文具有很好的启示意义。 整体而言,社会建构主义视角下的人与自然关系研究主要集中在3个方面。一是,社会如何建构自然。社会对自然的建构受到文化、阶层、权力等多重因素的影响,故而,自然的社会建构结果是异质的。相关研究发现,同样是家庭庭院中的花园,对不同地区、不同阶层的家庭来说却意味着截然不同的意义[10,11]。二是,自然被社会建构之后,其符号、意义及其物质性所发生的变化。尤其是那些被商品化的自然,不仅会被叠加新的象征符号、赋予新的意义[12],其生命也将受到人类的规训和管治[13]。三是,被社会所建构的自然又如何进一步形塑人类社会。有研究发现,游客、旅游移民与宠物狗的互动营造了旅游地的地方意义[14];被商品化后的虫草(Cordyceps)进一步导致藏区内部的发展不平衡[15]。总的来说,研究者以个体或家庭为分析单位,讨论个体或家庭与某类具体的自然物(某类植物、动物或真菌等)之间的互动。相对较少针对某个特定区域、特定类型的人与自然关系是如何被建构或生产出来的展开剖析。人类社会与自然之间建立起何种状态类型的关系受人类行动者的行动实践、地方独特的社会文化、非人类行动者的类型等多重因素影响,是个体、地方以及自然综合作用的结果。然而,当前有关人与自然互动的研究,较少关注地方的地理文化因素以及自然的属性差异在人与自然关系建构中所起的作用。 人与自然生命共同体是人类社会与自然之间的一种理想关系类型。这种关系超越了人与自然的二元对立,反映两者之间系统性、整体性、发展性的和谐共生关系状态。该理念肯定人的主体责任[16],强调以人的实践为基础[17]。实践成为讨论人与自然辩证统一关系的中介[18]。只有通过人类行动者在日常生活中的实践,才能推动“人与自然生命共同体”的真正落实。因此,日常生活实践可以成为理解“人与自然生命共同体如何建构”的理论视角。相较于城市,现代化与工业化程度较低,且自然生态保持良好的乡村将是理想案例地。其中,尤以西藏地区的乡村尤最为典型。尽管西藏地区生态环境脆弱,生存条件恶劣,但藏族人与自然持续互动协商,适应自然、调适自身行为的同时,动态维持着人与自然的和谐关系。透视藏族乡村中的人与自然关系实践,能够为东部地区乡村的生态文明建设提供参鉴和启发。基于此,本文试图从日常生活实践的视角,以典型的藏族乡村——夏乌村为案例,探究“人类行动者如何利用各种生活实践策略,与自然建构起生命共同体关系”。对上述问题的回应将有助于理解“人与自然生命共同体”理念,指导未来实践。 1 案例地与研究方法 1.1 案例地概况 夏乌村位于西藏自治区昌都市江达县同普乡,毗邻317国道,是夏荣村下属的2个自然村之一(图1)。该村平均海拔3300余m,属高原台地,地势呈阶梯状,生态环境良好。根据入户调研,全村共有87户457人,以种植青稞(Hordeum vulgare var.coeleste)为主,家庭经济收入来源以采挖虫草、货物运输以及少量的当地务工为主,年人均收入约5500元。近年来,夏乌村依托317国道的旅游热度开始启动旅游发展项目。目前村内已建观景平台1座、洒咧营地3处,并于2020年列入全国第二批乡村旅游重点村。

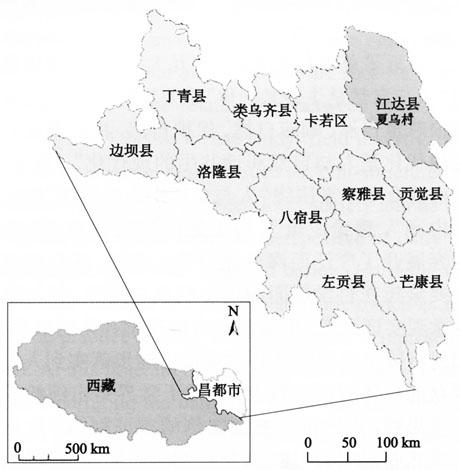

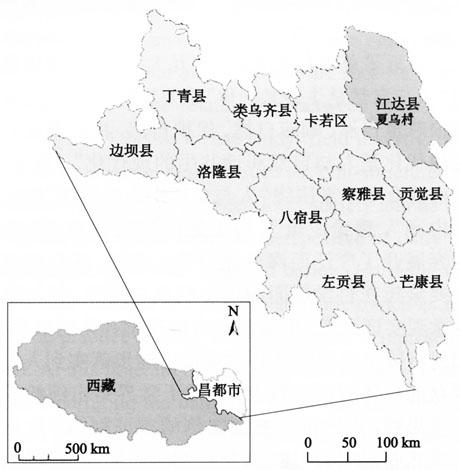

图1 夏乌村地理位置示意 Fig.1 The location of Xiawu Village in Tibet,China 本研究选择夏乌村作为案例地主要基于2点原因。一是,夏乌村地处青藏高原地区,村民对自然的依存度较高。全村以种植青稞、采挖虫草为主要生计方式,至今仍以牛粪作为主要燃料。二是,全民信仰藏传佛教,拥有节制的自然观。村落辖区内活跃着熊(Ursidae)、狼(Canis lupus)、猕猴(Macaca)等10余种野生动物。村民敬畏自然、尊重生命,与自然始终维持着和谐共生关系。

图1 夏乌村地理位置示意 Fig.1 The location of Xiawu Village in Tibet,China 本研究选择夏乌村作为案例地主要基于2点原因。一是,夏乌村地处青藏高原地区,村民对自然的依存度较高。全村以种植青稞、采挖虫草为主要生计方式,至今仍以牛粪作为主要燃料。二是,全民信仰藏传佛教,拥有节制的自然观。村落辖区内活跃着熊(Ursidae)、狼(Canis lupus)、猕猴(Macaca)等10余种野生动物。村民敬畏自然、尊重生命,与自然始终维持着和谐共生关系。

图1 夏乌村地理位置示意 Fig.1 The location of Xiawu Village in Tibet,China 本研究选择夏乌村作为案例地主要基于2点原因。一是,夏乌村地处青藏高原地区,村民对自然的依存度较高。全村以种植青稞、采挖虫草为主要生计方式,至今仍以牛粪作为主要燃料。二是,全民信仰藏传佛教,拥有节制的自然观。村落辖区内活跃着熊(Ursidae)、狼(Canis lupus)、猕猴(Macaca)等10余种野生动物。村民敬畏自然、尊重生命,与自然始终维持着和谐共生关系。