云南省图书馆机构用户,欢迎您!

本文聚焦河北新城县北场村发现的金代时立爱家族墓葬,透析墓葬营构中的视觉资源,以墓室构造的变通、葬仪践行的权衡、树碑立传的滞后延迟,以及文人集团与墓主的身份认同,进而发掘金代多元文化视角下的历史图景,以期为美术史研究提供更多视角与思考。

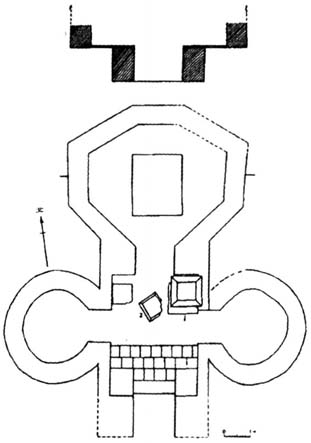

时立爱墓平面图和剖面图 上述考古资料的描述显示了对墓葬形制争议的焦点:到底是石椁墓加砌砖层,还是砖室墓加筑石板。这就涉及对墓葬本身的主体结构的认识,《荀子·礼论篇第十九》中写道:“故圹垄,其貌象室屋也;棺椁,其貌象版盖斯象拂也;无帾丝歶缕翣,其貌以象菲帷帱尉也。抗折,其貌以象槾茨番瘀也。”⑥椁墓与室墓自来有此区别,目前考古发现所见的女真贵族墓以椁墓为主,未有明确的指向性与寓意性,而是呈现出石椁墓的特点,即石制的、封闭的、寒冷的、黑暗的、简朴的空间,无墓道、无壁画、无墓门,不存在进出的方向,缺乏室内室外的联系,木炭、膏泥、松香等各种施之于棺椁的材料技艺其目的均在于保存尸体,也就是一个为死者设置的封闭隔绝的单元。正如学者所指出的,有关墓葬类型的认识应以墓葬本身的主体结构为根本,附着于其上的以及演进过程中的相关内容也是密不可分的。至于墓葬的附属性建筑,如墓外的围墙,墓上的享堂、建筑、石像生雕刻等,应与墓主人的特殊身份有关,而不能成为墓葬主体结构的标志。⑦以时丰墓为例,在墓的结构上,也就是硬件形式是石椁结构,沿袭了女真传统。但石椁内部加砌砖层使之更为牢固,并具有了室墓的构思,同时绘制中原传统墓葬壁画内容,装饰墓门,由此在石椁内部形成中原室墓思维与意象。 时丰墓葬的形式并非个案,不仅是女真贵族墓葬的惯用形制,而且习见于汉人和降金辽人墓葬中,在10—13世纪的幽蓟一带具有一定的普遍性。元代苏天爵《滋溪文稿》称:“辽金大族如韩、马、赵、时、左、张、吕,其坟墓多在京畿,可模碑文已备采择。”⑧以北京地区为例,多座祖籍幽蓟一带的汉人墓葬均为土圹石椁墓,其父辈或本人为降金辽臣,如北京南辛庄张□震的墓主张□震被金兵俘获时未成年,一生在女真人统治下的金朝官吏;北京磁器口吕恭墓的墓主吕恭原为宋臣,入金为官;北京通州区石宗璧墓的墓主石宗璧在金为官娶女真妻,与女真贵族有着千丝万缕的联系,特别是北京鲁谷的吕氏家族墓泰和年间迁葬十余座,拥有多名状元,多为降金辽臣,官阶五品上下。⑨总之,金朝的上层墓葬中除了女真贵族所坚守的石椁墓形制外,汉人墓葬中亦形成石椁墓的倾向,早期的时丰墓还只是部分借用石椁形制,如砖砌墓壁和壁画装饰,而到了晚期汉人墓则呈现出比较典型的石椁墓形制。燕云之地汉人的丧葬观念,或者在倡导之盛、管制之严之外,还有着更多的自觉的形式上的趋同与观念上的认同。

时立爱墓平面图和剖面图 上述考古资料的描述显示了对墓葬形制争议的焦点:到底是石椁墓加砌砖层,还是砖室墓加筑石板。这就涉及对墓葬本身的主体结构的认识,《荀子·礼论篇第十九》中写道:“故圹垄,其貌象室屋也;棺椁,其貌象版盖斯象拂也;无帾丝歶缕翣,其貌以象菲帷帱尉也。抗折,其貌以象槾茨番瘀也。”⑥椁墓与室墓自来有此区别,目前考古发现所见的女真贵族墓以椁墓为主,未有明确的指向性与寓意性,而是呈现出石椁墓的特点,即石制的、封闭的、寒冷的、黑暗的、简朴的空间,无墓道、无壁画、无墓门,不存在进出的方向,缺乏室内室外的联系,木炭、膏泥、松香等各种施之于棺椁的材料技艺其目的均在于保存尸体,也就是一个为死者设置的封闭隔绝的单元。正如学者所指出的,有关墓葬类型的认识应以墓葬本身的主体结构为根本,附着于其上的以及演进过程中的相关内容也是密不可分的。至于墓葬的附属性建筑,如墓外的围墙,墓上的享堂、建筑、石像生雕刻等,应与墓主人的特殊身份有关,而不能成为墓葬主体结构的标志。⑦以时丰墓为例,在墓的结构上,也就是硬件形式是石椁结构,沿袭了女真传统。但石椁内部加砌砖层使之更为牢固,并具有了室墓的构思,同时绘制中原传统墓葬壁画内容,装饰墓门,由此在石椁内部形成中原室墓思维与意象。 时丰墓葬的形式并非个案,不仅是女真贵族墓葬的惯用形制,而且习见于汉人和降金辽人墓葬中,在10—13世纪的幽蓟一带具有一定的普遍性。元代苏天爵《滋溪文稿》称:“辽金大族如韩、马、赵、时、左、张、吕,其坟墓多在京畿,可模碑文已备采择。”⑧以北京地区为例,多座祖籍幽蓟一带的汉人墓葬均为土圹石椁墓,其父辈或本人为降金辽臣,如北京南辛庄张□震的墓主张□震被金兵俘获时未成年,一生在女真人统治下的金朝官吏;北京磁器口吕恭墓的墓主吕恭原为宋臣,入金为官;北京通州区石宗璧墓的墓主石宗璧在金为官娶女真妻,与女真贵族有着千丝万缕的联系,特别是北京鲁谷的吕氏家族墓泰和年间迁葬十余座,拥有多名状元,多为降金辽臣,官阶五品上下。⑨总之,金朝的上层墓葬中除了女真贵族所坚守的石椁墓形制外,汉人墓葬中亦形成石椁墓的倾向,早期的时丰墓还只是部分借用石椁形制,如砖砌墓壁和壁画装饰,而到了晚期汉人墓则呈现出比较典型的石椁墓形制。燕云之地汉人的丧葬观念,或者在倡导之盛、管制之严之外,还有着更多的自觉的形式上的趋同与观念上的认同。