一、民国时期书法审美的转变 19世纪末20世纪初,中国文化的发展正处于转型期。新旧文化交替,加之西学思想大量输入,深刻影响着中国文化的发展。中国文化在大量接受西方文化的同时,自身发展也面临着新境遇。中国文化在大量吸收西方文化的同时,如何保存并发展中国文化底色,是这个时代文化发展的使命。在此文化语境下,大批中国文人和知识分子以宽广的文化胸怀和宏阔的学术视野,积极吸纳西方先进文化,并传播西方文化思想,呈现了历史上东西文化的交融盛况。西学东渐,无疑成为那个时代的文化镜像;学贯中西,是那个时代浓缩的文化记忆,逐渐成为影响中国文化发展进程的重要历史印迹。彼时,大批西方著名文化成果被翻译、接纳、研究,大批文人以实际行动积极投身各门类语言学习、各国学术成果推广,并前往西方各国交流,在推广中国文化的同时,也带回西方重要学术成果和思想精神。正是这样一个中西思想碰撞的历史文化语境,引发了民国书法审美思想的转变。 纵观民国书法史的发展,民国书法审美思想的转变主要体现在两方面:一是书法家的身份更为多重。民国时期文人往往集翻译家、哲学家、教育家、书法家、艺术家等多重身份于一身。书法于民国时期的书法家而言,既参与记事,也参与欣赏,兼具审美特性与实用性。二是书法家的审美境界在经历了清代中期以后的碑学思潮之后,显得更为包容。彼时,“碑”与“帖”,民间与官方审美,俗与雅之间分野,逐渐模糊了边界。书法审美思潮,在经历了之前由帖学主导的审美与以碑学为主导的审美,变成了碑帖兼容的审美品格。审美意识的变化,自然引起了碑帖兼容的创作风格转变,一直到今天。 在西学东渐、中西文化对话语境中,民国时期书法家的文化身份、审美眼光,均在发生转变。书法家的文化身份、审美眼光转换与当时文化生活、社会交往息息相关。对其交往及文化生活的阐释,是阐释民国书法史研究的重要内涵。 其中,一个典型案例即是谢无量与马一浮密切的交往与他们书风的形成。二者长达六十余年的交往,成为民国书法史乃至民国文化史的重要事迹。 二、谢无量与马一浮的翰墨交往 作为民国书法史上两位重要人物,谢无量和马一浮之间长达六十余年的交往在中国书法史上留下了一段有名的翰墨佳话。一个例证便是,“《马一浮全集》收录共有120通与谢无量书札,是现在可见的马一浮致所有师友中信札最多的一位”。[1]29从马一浮与谢无量通信数量可管窥二者友情非同一般。当代学者方爱龙在《马一浮书法评传》中,甚至将谢无量和马一浮之间的翰墨交往总结为“谢沉马浮”,认为“这一时期(指1902年)的马一浮,以文章诗篇名闻沪上,与谢无量(原名大澄,时改名沉)并称‘谢沉马浮’”。[2]22这不仅说明二者交往之笃,更彰显出二者为中国文化所做贡献的意义与影响。 二者的交往缘起于1898年谢无量经其父引荐,拜浙江首任都督汤寿潜为师。《谢无量年谱》载有:“1898年,光绪二十四年,戊戌,15岁。本年,在芜湖拜父执汤寿潜为师。”[3]133第二年,汤寿潜招马一浮为婿。《谢无量年谱》记载了1898年谢无量与马一浮结为至交这一史实:“结识汤寿潜女婿马一浮,并义结金兰,为终生至交。”[3]134谢无量因此契机与马一浮结识,二人随后开始了长达六十余年的翰墨交谊。二者一起成了20世纪初的大书法家和大文人,学贯中西,博古通今。 马一浮在《谢啬庵先生诗序》中说:“始予与啬庵相识,年俱未冠,当其羁旅行役,优患疾病,触事遇缘,未尝不以诗相往复……予于啬庵,虽未敢谓同得同证,然予知之啬庵犹啬庵之知我,殆可谓无间然。”[4]50马一浮为谢无量写的诗序一方面反映了马一浮对谢无量诗歌的充分肯定,另一方面也说明谢无量对马一浮的尊重与钦佩。同时,从该诗序字里行间透露出,在以马、谢为代表的那个时代的文人生活中,诗歌是参与他们日常交流和生活的重要部分。与诗歌一样,书法在那个时代同样也参与到日常书写中。谢无量与马一浮留给后世的信札、诗词,即是他们生活和翰墨往来的真实写照。

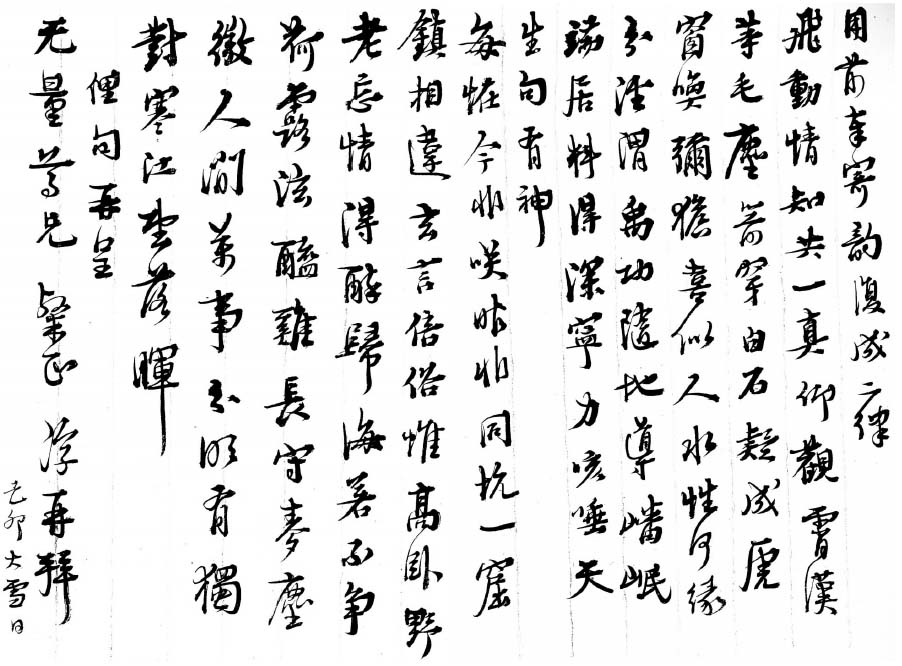

马一浮行书对联 谢无量与马一浮不仅交流诗词文章,在介绍西方文学和新思潮方面也志同道合,不仅创办翻译会社和翻译杂志,还积极引进和介绍西方文学和新思想,彰显出特有的担当和胸怀。据《谢无量年谱》记载:“本年12月,谢无量与马一浮、马君武(1881年-1940年)、邵廉存等在上海创办《翻译世界杂志》(马君武主编),介绍西洋文学和新思潮。”[3]134

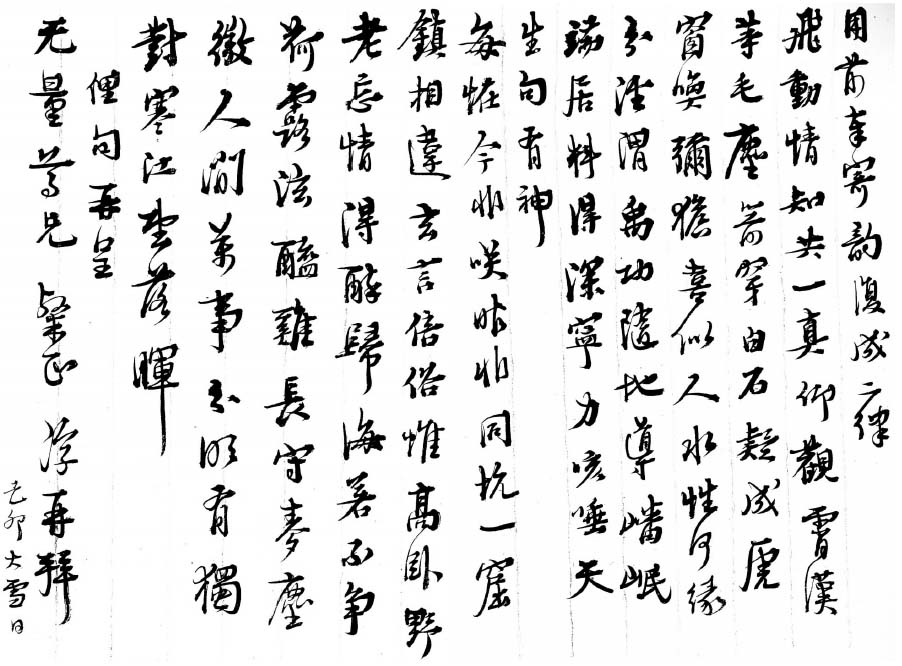

马一浮 行书 致谢无量信札 25.4cm×16.3cm×2 1939年 澹简斋藏 马一浮与谢无量除了文章往来、信札交流,二者挚友之情亦十分深厚。据《谢无量年谱》记载:“(1904年)5月,马一浮自美国转赴日本留学,并带回两部《资本论》。一部英译本,赠好友谢无量;……获赠《资本论》后,谢无量即细心阅读。”[3]135谢无量通过阅读马一浮赠送的《资本论》,对西方文化思想有了更深刻认识。这也为谢无量如何更加深刻研究和实践中国传统文化和学术思想,启发了新的认知。

马一浮行书对联 谢无量与马一浮不仅交流诗词文章,在介绍西方文学和新思潮方面也志同道合,不仅创办翻译会社和翻译杂志,还积极引进和介绍西方文学和新思想,彰显出特有的担当和胸怀。据《谢无量年谱》记载:“本年12月,谢无量与马一浮、马君武(1881年-1940年)、邵廉存等在上海创办《翻译世界杂志》(马君武主编),介绍西洋文学和新思潮。”[3]134

马一浮行书对联 谢无量与马一浮不仅交流诗词文章,在介绍西方文学和新思潮方面也志同道合,不仅创办翻译会社和翻译杂志,还积极引进和介绍西方文学和新思想,彰显出特有的担当和胸怀。据《谢无量年谱》记载:“本年12月,谢无量与马一浮、马君武(1881年-1940年)、邵廉存等在上海创办《翻译世界杂志》(马君武主编),介绍西洋文学和新思潮。”[3]134  马一浮 行书 致谢无量信札 25.4cm×16.3cm×2 1939年 澹简斋藏 马一浮与谢无量除了文章往来、信札交流,二者挚友之情亦十分深厚。据《谢无量年谱》记载:“(1904年)5月,马一浮自美国转赴日本留学,并带回两部《资本论》。一部英译本,赠好友谢无量;……获赠《资本论》后,谢无量即细心阅读。”[3]135谢无量通过阅读马一浮赠送的《资本论》,对西方文化思想有了更深刻认识。这也为谢无量如何更加深刻研究和实践中国传统文化和学术思想,启发了新的认知。

马一浮 行书 致谢无量信札 25.4cm×16.3cm×2 1939年 澹简斋藏 马一浮与谢无量除了文章往来、信札交流,二者挚友之情亦十分深厚。据《谢无量年谱》记载:“(1904年)5月,马一浮自美国转赴日本留学,并带回两部《资本论》。一部英译本,赠好友谢无量;……获赠《资本论》后,谢无量即细心阅读。”[3]135谢无量通过阅读马一浮赠送的《资本论》,对西方文化思想有了更深刻认识。这也为谢无量如何更加深刻研究和实践中国传统文化和学术思想,启发了新的认知。