云南省图书馆机构用户,欢迎您!

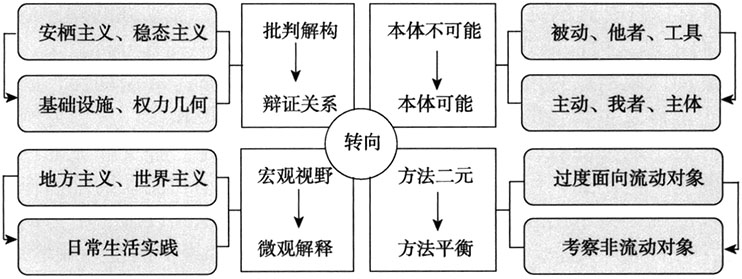

新冠疫情下的中断与非流动性改变新流动性范式的叙事逻辑,作为现代社会基本原则的流动性受到挑战与质疑,而正确认识非流动性事关新流动范式的未来转向与变革。为此,本研究对新流动范式下的非流动性研究进行综述,思考流动性与非流动性的辩证关系,为新流动范式的转型提供新的路径。本研究发现,新流动范式下非流动性的研究领域具有四个重要转向:从批判解构到辩证关系的认识;从本体不可能到有可能的思考;从宏观视野到微观解释的叙述;从方法二元到方法平衡的转变。同时,非流动性研究中存在四大重要议题:地方性非流动人口;支撑性的停泊空间;非表征的静默身体;跨时空的节点主体。最后,本研究为非流动性的未来研究提出相关展望:关注非流动性的人口异质性;关注多样化的非流动性空间;认识后人类技术与非流动性身体;探讨可持续发展的流动性。

图1 新流动范式下非流动性研究的重要转向框架 Fig.1 The important turns of immobility under the new flow paradigm 2.1 从批判解构到辩证关系的认识 2006年,Sheller等提出的“新流动范式(the new mobilities paradigm)”具有里程碑式意义,流动性转向和新流动范式自此成为跨学科研究中的重要议题[10]。该范式起源于对安栖主义(sedentarist metaphysics)的批判,安栖主义认为人类社会不停地把世界秩序分割成棱角分明的、相互排斥的单元,地方、区域和国家是人类身份和经验的基本依据,强调空间和地方的静态性和稳定性,具有深刻的形而上学性质和强烈的道德色彩[11]。新流动范式基于“流动的现代性(liquid modernity)”,批判该思维范式未能观察到看似固定的社会实体(entity)中包含着的急速运动,也未能充分审视社会实体如何构成运动系统中的人、机器、图像与信息[10]。与之相对,新流动范式将流动性视为一种移动性超强的实体,类似能够穿透各种社会秩序的波,强调各种主体的运动变化所承载的社会文化意义[12]95。由此可见,新流动范式超越安栖主义建构的地方性边界,强调流动性的多样性和关系性。在这一阶段,新流动范式研究者对非流动性的主要态度是批判,并开始解构静态的、固定的和稳定的非流动性事物,认为非流动性的本质是流动性的特殊形式,正如Urry所认为的“在现代社会,即便有某些社会现象具有固定的、稳定的属性,其数量也必定非常稀少[12]95”。

图1 新流动范式下非流动性研究的重要转向框架 Fig.1 The important turns of immobility under the new flow paradigm 2.1 从批判解构到辩证关系的认识 2006年,Sheller等提出的“新流动范式(the new mobilities paradigm)”具有里程碑式意义,流动性转向和新流动范式自此成为跨学科研究中的重要议题[10]。该范式起源于对安栖主义(sedentarist metaphysics)的批判,安栖主义认为人类社会不停地把世界秩序分割成棱角分明的、相互排斥的单元,地方、区域和国家是人类身份和经验的基本依据,强调空间和地方的静态性和稳定性,具有深刻的形而上学性质和强烈的道德色彩[11]。新流动范式基于“流动的现代性(liquid modernity)”,批判该思维范式未能观察到看似固定的社会实体(entity)中包含着的急速运动,也未能充分审视社会实体如何构成运动系统中的人、机器、图像与信息[10]。与之相对,新流动范式将流动性视为一种移动性超强的实体,类似能够穿透各种社会秩序的波,强调各种主体的运动变化所承载的社会文化意义[12]95。由此可见,新流动范式超越安栖主义建构的地方性边界,强调流动性的多样性和关系性。在这一阶段,新流动范式研究者对非流动性的主要态度是批判,并开始解构静态的、固定的和稳定的非流动性事物,认为非流动性的本质是流动性的特殊形式,正如Urry所认为的“在现代社会,即便有某些社会现象具有固定的、稳定的属性,其数量也必定非常稀少[12]95”。