云南省图书馆机构用户,欢迎您!

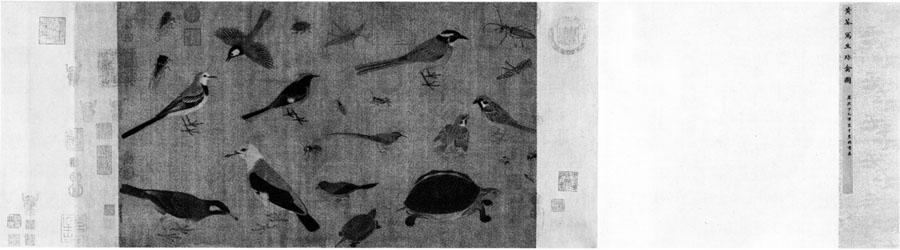

黄筌《写生珍禽图》自清代以来就被认为是一件教习绘画的画稿。本文通过重新思考画面所绘动物之间的组合关系,对这一旧有认知提出了怀疑。通过对宋代草虫绘画存世作品与文献记录的重新梳理,本文认为,《写生珍禽图》可能是宋人观念中的“草虫样”,即以呈现草虫与动物单体特征为主要目标的绘画形式。在此基础上,本文进一步思考了宋代草虫动物画与宋代人知识系统之间的相互关系,并对画面中龟、鸟、虫的组合提出了解释。

图1 《写生珍禽图》卷-绢本设色-41.5cm×70.8cm-黄筌(传)-故宫博物院藏 历来判定此画为黄筌之作的主要依据是画面左下角的一行隶书小字“付子居宝习”。“居宝”被认为是黄筌之子黄居宝。但关于这行关键题款,徐邦达、刘九庵很早就提出过怀疑,认为是后人所添加(图2)。②从画上的早期收藏印来看,画心所钤“睿思东阁”大印被认为是宋徽宗内府收藏印章,是画中最早的收藏印。③其次有后隔水上的骑缝印“奉华之印”,被认为是宋高宗刘贵妃收藏印。④再之后是三方南宋权臣贾似道收藏印,分别是画心上的“秋壑”“悦生”葫芦印与后隔水的“封”字印。据此,学者们推测此画先后入北宋、南宋内府,后被高宗赏赐给刘贵妃,南宋末从内府流出,入贾似道手。

图1 《写生珍禽图》卷-绢本设色-41.5cm×70.8cm-黄筌(传)-故宫博物院藏 历来判定此画为黄筌之作的主要依据是画面左下角的一行隶书小字“付子居宝习”。“居宝”被认为是黄筌之子黄居宝。但关于这行关键题款,徐邦达、刘九庵很早就提出过怀疑,认为是后人所添加(图2)。②从画上的早期收藏印来看,画心所钤“睿思东阁”大印被认为是宋徽宗内府收藏印章,是画中最早的收藏印。③其次有后隔水上的骑缝印“奉华之印”,被认为是宋高宗刘贵妃收藏印。④再之后是三方南宋权臣贾似道收藏印,分别是画心上的“秋壑”“悦生”葫芦印与后隔水的“封”字印。据此,学者们推测此画先后入北宋、南宋内府,后被高宗赏赐给刘贵妃,南宋末从内府流出,入贾似道手。  图2 《写生珍禽图》卷题款 宋以后的收藏史,比较清楚的是明代。画中前后隔水有多方明代权臣钱宁(?-1521)收藏印,其中“钱氏合缝”鼎形印共钤盖了五次,分别位于画卷五个骑缝处(画心与前隔水骑缝、画心与后隔水骑缝、后隔水中间拼接骑缝、后隔水与第一段题跋纸骑缝、第一段题跋纸与第二段题跋纸骑缝)。这充分说明钱宁收藏时对画作进行了一次较大的重装,形成了目前的基本情形。 画卷前后隔水所用的裱绫不同,图案有明显区别。后隔水裱绫有瑞鸟祥云图案,但为一大一小两段拼接,二者图案相同,拼接起来较为自然,应为同一裱绫被裁切后的重组。由于两段裱绫接缝处有钱宁“钱氏合缝”鼎形印,推测是钱宁时对后隔水进行了裁切拼接。 紧挨着后隔水之后的题跋接纸,明显可以看到由两段窄小的纸拼接而成。第一段题跋纸与后隔水宽度相仿,第二段题跋纸略宽,其上部亦被裁切过。由于第一段题跋纸与后隔水的接缝、第一二两段题跋纸的接缝处均钤盖有“钱氏合缝”鼎形印,可推知其裱接均出于钱宁。钱宁重装时,是否新接了题跋纸,还是仅仅进行了拆洗重裱,情况不明。主要原因在于三方早期印章钤盖方式不统一。后隔水与第一段题跋纸的接缝处钤盖有被认为是刘贵妃的“奉华之印”以及贾似道“封”字印。被认为是刘贵妃的另一方大印“瑶晖堂记”则完全钤盖在第一段题跋纸上。引起怀疑的是骑缝的“奉华之印”左半边“之印”二字是手书补绘上去的。⑤由于“奉华之印”与“瑶晖堂记”均无存世印迹可以比对,所以难以判断其真伪。但同样位于后隔水和题跋纸骑缝处的贾似道“封”字印则可以用可靠印例进行比对。与补绘的“奉华之印”不同,“封”字印位于骑缝两侧的两个部分应是同一个印钤盖上去的。但与可靠印例有明显不同,笔者倾向于是伪印。最大区别在左上部,线条转折硬直,真印则是圆弧转折。 在尚存疑点的早期流传史之外,以画作风格、技法为主要依据的时代判断也有争论。代表性意见有以下几种。杨仁恺认为此画为黄筌真迹,为其传世孤本。⑥徐邦达指出画面题款为伪添,但画作本身“即使不是黄筌真迹,也一定是黄氏嫡系之作无疑”。⑦高居翰(James Cahill)认为是北宋中期作品,但也有可能更早或晚至宋徽宗时期。⑧傅熹年认为是“北宋以前画,添款”。⑨邵彦的研究从轮廓线和画羽毛的“丝毛法”两个特点出发,认为此画是北宋末徽宗时期的作品,体现出“北宋晚期宫廷流行的、经过进一步精细化改造的黄氏样式”。⑩总体来看,由于画作的流传史暗示此画下限在宋徽宗时期,因此各家意见游移于10世纪中期的五代至12世纪初年的北宋末年之间。 尽管被公认为早期花鸟画的重要作品,但要将此画妥善置于花鸟画的历史谱系中却并不很容易。在徐邦达和谢稚柳对于“徐黄体异”的讨论中,《写生珍禽图》主要用于说明黄筌花鸟画法工细和傅色两个特点,并用以反衬徐熙的“落墨法”。班宗华(Richard Barnhart)在为《中国绘画三千年》撰写的五代绘画部分,阐述花鸟画发展时虽然重点提及了《写生珍禽图》,但主要是将之作为黄筌的写生实践和写实画风的证据,至于这件作品本身如何勾连起画史脉络,并无详细阐发。(11)

图2 《写生珍禽图》卷题款 宋以后的收藏史,比较清楚的是明代。画中前后隔水有多方明代权臣钱宁(?-1521)收藏印,其中“钱氏合缝”鼎形印共钤盖了五次,分别位于画卷五个骑缝处(画心与前隔水骑缝、画心与后隔水骑缝、后隔水中间拼接骑缝、后隔水与第一段题跋纸骑缝、第一段题跋纸与第二段题跋纸骑缝)。这充分说明钱宁收藏时对画作进行了一次较大的重装,形成了目前的基本情形。 画卷前后隔水所用的裱绫不同,图案有明显区别。后隔水裱绫有瑞鸟祥云图案,但为一大一小两段拼接,二者图案相同,拼接起来较为自然,应为同一裱绫被裁切后的重组。由于两段裱绫接缝处有钱宁“钱氏合缝”鼎形印,推测是钱宁时对后隔水进行了裁切拼接。 紧挨着后隔水之后的题跋接纸,明显可以看到由两段窄小的纸拼接而成。第一段题跋纸与后隔水宽度相仿,第二段题跋纸略宽,其上部亦被裁切过。由于第一段题跋纸与后隔水的接缝、第一二两段题跋纸的接缝处均钤盖有“钱氏合缝”鼎形印,可推知其裱接均出于钱宁。钱宁重装时,是否新接了题跋纸,还是仅仅进行了拆洗重裱,情况不明。主要原因在于三方早期印章钤盖方式不统一。后隔水与第一段题跋纸的接缝处钤盖有被认为是刘贵妃的“奉华之印”以及贾似道“封”字印。被认为是刘贵妃的另一方大印“瑶晖堂记”则完全钤盖在第一段题跋纸上。引起怀疑的是骑缝的“奉华之印”左半边“之印”二字是手书补绘上去的。⑤由于“奉华之印”与“瑶晖堂记”均无存世印迹可以比对,所以难以判断其真伪。但同样位于后隔水和题跋纸骑缝处的贾似道“封”字印则可以用可靠印例进行比对。与补绘的“奉华之印”不同,“封”字印位于骑缝两侧的两个部分应是同一个印钤盖上去的。但与可靠印例有明显不同,笔者倾向于是伪印。最大区别在左上部,线条转折硬直,真印则是圆弧转折。 在尚存疑点的早期流传史之外,以画作风格、技法为主要依据的时代判断也有争论。代表性意见有以下几种。杨仁恺认为此画为黄筌真迹,为其传世孤本。⑥徐邦达指出画面题款为伪添,但画作本身“即使不是黄筌真迹,也一定是黄氏嫡系之作无疑”。⑦高居翰(James Cahill)认为是北宋中期作品,但也有可能更早或晚至宋徽宗时期。⑧傅熹年认为是“北宋以前画,添款”。⑨邵彦的研究从轮廓线和画羽毛的“丝毛法”两个特点出发,认为此画是北宋末徽宗时期的作品,体现出“北宋晚期宫廷流行的、经过进一步精细化改造的黄氏样式”。⑩总体来看,由于画作的流传史暗示此画下限在宋徽宗时期,因此各家意见游移于10世纪中期的五代至12世纪初年的北宋末年之间。 尽管被公认为早期花鸟画的重要作品,但要将此画妥善置于花鸟画的历史谱系中却并不很容易。在徐邦达和谢稚柳对于“徐黄体异”的讨论中,《写生珍禽图》主要用于说明黄筌花鸟画法工细和傅色两个特点,并用以反衬徐熙的“落墨法”。班宗华(Richard Barnhart)在为《中国绘画三千年》撰写的五代绘画部分,阐述花鸟画发展时虽然重点提及了《写生珍禽图》,但主要是将之作为黄筌的写生实践和写实画风的证据,至于这件作品本身如何勾连起画史脉络,并无详细阐发。(11)