云南省图书馆机构用户,欢迎您!

全球生产网络理论(GPN)是关系经济地理学派的核心理论成果,但当前国内外研究对其发展脉络和理论内涵的认识存在模糊之处,在应用方面也存在一些误区。因此,本文从GPN与全球价值链(GVC)理论互动的视角出发,回顾GVC和GPN的重要发展阶段及对彼此的影响,针对常见的对GPN理解和应用的误区展开解释与辨析,主要得到3个结论。第一,GPN理论的研究目的已从解释“价值生产”凝练为解释“区域发展的不均衡”,更贴近经济地理学的基本研究范式。第二,GPN与GVC正在从分歧走向融合,共同致力于捕捉与解释全球化动态。第三,并非所有跨国公司研究或生产网络研究都属于GPN研究,GPN专指研究跨国公司与主要相关者基于生产所形成的网络动态,不适用于以国家为单位的研究,也不着力于揭示企业内部经营管理动态。本文继而指出中国经验既需要GPN理论加以探析、也有助于丰富GPN理论,精准理解GPN尤其对中国当前推行双循环战略有重要应用价值。本文强调,GPN作为中观理论框架,有效解释了全球经济中区域发展的多尺度动态,在全球化出现逆流的新形势下,对中国全球化实践,特别是国际国内双循环发展有着鲜明的研究意义。

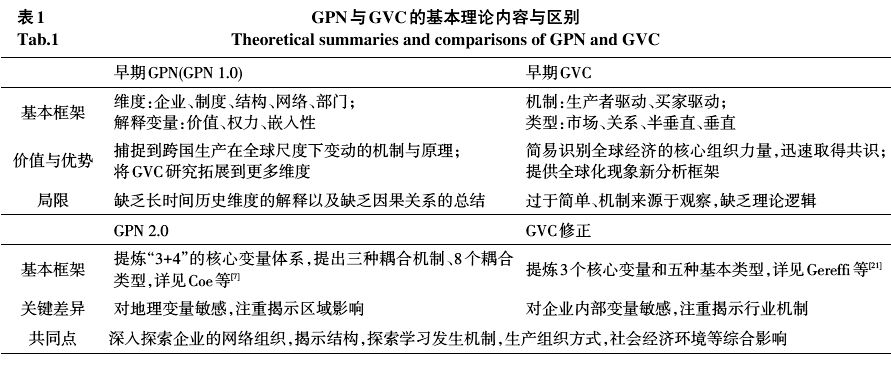

整体而言,GPN旨在将传统关注企业内部生产关系和空间移动的研究焦点扩展为企业和企业外部的制度机构,将GVC所探讨的内容拓展到更多维度,从而更准确地捕捉生产组织在全球尺度下变动的机制与原理,对跨国投资贸易和区域发展更具备解释力和政治经济学的敏感性[24]。不过,早期GPN 1.0缺乏长时间历史维度的解释以及对因果关系的总结[25],对发展轨迹的分析偏为单向,即主要从主导企业出发来考虑问题[26,27]。Coe等在2015年正式提出GPN 2.0框架,将GPN升级为有明确变量和因果关系的理论框架[8]2。王艳华等对这一次重大的理论修正有过阐述[2],刘逸随后对GPN 2.0理论修正的动机和目的做出解释[22]。本文对此作两点补充阐述。首先,这次修正是GPN学者对自身进行的理论反思,是走向理论规范化的重要一步。一个有解释力的理论,必须具备清晰的变量体系(自变量和因变量)和因果机制。经济地理学许多经典理论能很好地捕捉现象与机制,概括新出现的经济地理事物,但随后的拓展应用往往变成“因地制宜”式的实证,没能给出一般性的现象—机制逻辑框架。例如在学习型区域的研究中,Cooke等给出了若干决定性因素,但是没能进一步明确这些因素的组合能有几种结构[28,29]。GPN 1.0也存在同样问题,所以厘清变量和机制成为GPN 2.0的理论重点。其次,GPN 2.0的理论修正是对经济地理学的一次有力捍卫。本质上,GVC是基于交易成本的理论逻辑建立起来的框架,其核心解释变量不具备空间性[30]41,多关注网络形成之后的管理和同一方向的升级路径。GPN 2.0将空间元素融入了驱动力(causal drivers)变量中[8],借助“价值捕获轨迹”的概念分析企业战略如何导致网络关系的形成和变化、以及企业是否在与生产网络的战略耦合中获益,并揭示某些价值捕获轨迹如何在特定区域成为战略耦合的主导模式及其对区域发展的影响。以对服装产业的分析为例,早期GCC探讨韩国和中国香港特别行政区、中国台湾地区企业从来料加工到OEM和OBM升级,构建出“制造商—中间商—销售商”三角状商品链,以此为例从产业组织的角度揭示买方驱动型商品链的特征[18]。GVC则将这个案例总结为从依附式结构价值链向关系式转变,认为不同类型的价值链结构对东亚企业的要求各有侧重[21]。服装业虽不是GPN的主要案例,但也在相关研究中有所涉及,其中GPN 1.0聚焦的主要是马来西亚、泰国、中国等地的制造企业与服装全球生产网络耦合的方式,并以此作为“生产平台”的典型展现该类战略耦合机制[31]。GPN 2.0一方面借助“成本—能力比率”“市场动因”“金融规则”等具备传统地理因素特征的变量,揭示“企业间伙伴”的形式成为服装产业生产网络关系主要形式的原因[8]147-150;另一方面通过深入探析“环境风险”如关税制度等网络外因素对产业组织方式的影响[32],以期对该产业与区域发展和生产网络的多样性动态有全面认识。

整体而言,GPN旨在将传统关注企业内部生产关系和空间移动的研究焦点扩展为企业和企业外部的制度机构,将GVC所探讨的内容拓展到更多维度,从而更准确地捕捉生产组织在全球尺度下变动的机制与原理,对跨国投资贸易和区域发展更具备解释力和政治经济学的敏感性[24]。不过,早期GPN 1.0缺乏长时间历史维度的解释以及对因果关系的总结[25],对发展轨迹的分析偏为单向,即主要从主导企业出发来考虑问题[26,27]。Coe等在2015年正式提出GPN 2.0框架,将GPN升级为有明确变量和因果关系的理论框架[8]2。王艳华等对这一次重大的理论修正有过阐述[2],刘逸随后对GPN 2.0理论修正的动机和目的做出解释[22]。本文对此作两点补充阐述。首先,这次修正是GPN学者对自身进行的理论反思,是走向理论规范化的重要一步。一个有解释力的理论,必须具备清晰的变量体系(自变量和因变量)和因果机制。经济地理学许多经典理论能很好地捕捉现象与机制,概括新出现的经济地理事物,但随后的拓展应用往往变成“因地制宜”式的实证,没能给出一般性的现象—机制逻辑框架。例如在学习型区域的研究中,Cooke等给出了若干决定性因素,但是没能进一步明确这些因素的组合能有几种结构[28,29]。GPN 1.0也存在同样问题,所以厘清变量和机制成为GPN 2.0的理论重点。其次,GPN 2.0的理论修正是对经济地理学的一次有力捍卫。本质上,GVC是基于交易成本的理论逻辑建立起来的框架,其核心解释变量不具备空间性[30]41,多关注网络形成之后的管理和同一方向的升级路径。GPN 2.0将空间元素融入了驱动力(causal drivers)变量中[8],借助“价值捕获轨迹”的概念分析企业战略如何导致网络关系的形成和变化、以及企业是否在与生产网络的战略耦合中获益,并揭示某些价值捕获轨迹如何在特定区域成为战略耦合的主导模式及其对区域发展的影响。以对服装产业的分析为例,早期GCC探讨韩国和中国香港特别行政区、中国台湾地区企业从来料加工到OEM和OBM升级,构建出“制造商—中间商—销售商”三角状商品链,以此为例从产业组织的角度揭示买方驱动型商品链的特征[18]。GVC则将这个案例总结为从依附式结构价值链向关系式转变,认为不同类型的价值链结构对东亚企业的要求各有侧重[21]。服装业虽不是GPN的主要案例,但也在相关研究中有所涉及,其中GPN 1.0聚焦的主要是马来西亚、泰国、中国等地的制造企业与服装全球生产网络耦合的方式,并以此作为“生产平台”的典型展现该类战略耦合机制[31]。GPN 2.0一方面借助“成本—能力比率”“市场动因”“金融规则”等具备传统地理因素特征的变量,揭示“企业间伙伴”的形式成为服装产业生产网络关系主要形式的原因[8]147-150;另一方面通过深入探析“环境风险”如关税制度等网络外因素对产业组织方式的影响[32],以期对该产业与区域发展和生产网络的多样性动态有全面认识。