绘画是一门历史悠久的艺术,早在旧石器晚期,人类祖先已经在岩洞里绘制多种动物形象。符号学则不然,它是诞生于20世纪初的人文学科。这就是说,从符号学角度考察绘画只是近代人的努力。许多学者之所以这样做,是因为他们觉得绘画作品由符号构成,至少可以说绘画作品包含符号。 不从符号学角度审视绘画的学者当然更多,其中包括对当代视觉艺术评论产生过巨大影响的恩斯特·贡布里希(Ernst Gombrich)。在这位英国评论家看来,画家与科学家并没有本质的区别,他们都通过“反复试验”(trial and error)接近事物真相: 对科学如何起作用的方法进行的描述也可突出地运用于描述艺术上的视觉发现。实际上,我们的图式和矫正公式阐明的正是这一过程。你必须有一个出发点,一种比较标准,以便开始制作、相配、再制作的过程。这一过程最终体现在完成的形象里。艺术家不可能从零开始,但是他能批评他的先驱者。(冈布里奇304) 乍一看,贡布里希似乎在提倡一种构建主义(constructivist)的艺术理论,强调“单纯的眼光”(innocent eye)只是幻觉,画家在观察外部客体的时候,其头脑并非一张白纸,而是受制于已经存在的这样或那样的认知“图式”(schemata)。然而,紧跟在“图式”之后的“矫正”(correction)这一术语暴露了古老的“再现理论”的尾巴。按照贡布里希的解释,画家虽然受到先前认知方式的影响,但他仍然能够参照眼前的客体对它们进行修正,绘画作品的价值取决于它们是否与客体“相配”。“正确的绘画,恰如有用的地图一样,乃是经由先验图式和校正的漫长道路而取得的最终产品。它并非视觉经验的可靠记录,而是对一种相关模特的成功构建。对这样一个模型的构建可达到任何一种所需要的精确度。”(同上88) 长期以来,贡布里希的图像再现(pictorial representation)理论在西方绘画史学界一直占据主导地位。有学者认为,这是当今该领域里的研究缺乏活力的主要原因。诺曼·布列逊(Norman Bryson)直言不讳地指出:“绘画是什么?对于这个问题,贡布里希给予的答案是:它是一种知觉的记录。我敢肯定,这个答案在根本上是错误的[……]被绘画是一种知觉记录的解释所掩盖的,正是图像的社会性及其作为符号的现实。”(布列逊xxiv) 布列逊对贡布里希的批评显然是从符号学角度做出的。在他看来,画家绘画不是为了准确再现外部客体,而是为了传达某种社会性的意义。让问题变得更为复杂的是,符号学领域本身也流派林立,莫衷一是。有些符号理论对绘画的欣赏和研究有所帮助,其他则不然。总地说来,我们可以将符号的一般理论分成两大传统,即以索绪尔为代表的结构主义学派和以皮尔士为代表的逻辑推理学说。顾名思义,结构主义关注的主要是符号之间的相互关系,而符号与外部世界的关联却被束之高阁。这一局限源于索绪尔对系统的特殊理解。在他看来,系统存在于个别要素之先,“把一项要素简单地看作一定声音和一定概念的结合将是很大的错误”(索绪尔159)。正确的研究方法是从有连带关系的整体出发,得出它所包含的各个要素。令人遗憾的是,索绪尔始终缠绕于要素之间的区分,没能满意地解答能指何以代表所指这一根本问题。布列逊在《视觉与绘画:注视的逻辑》(Vision and Painting:The Logic of the Gaze)的“序言”中这样说: 如果我们把绘画是一种认知模式的理论归功于贡布里希的话,那么,我们关于符号是什么、它们是如何产生作用的诸多观点,就当属于符号学奠基人索绪尔的遗产了。同样,它也存在不少问题。我认为,在索绪尔的符号系统性概念中缺少的一个要素是:所描述的符号如何与内部系统之外的现实世界相互作用。绘画是一门符号的艺术,但它所运用的那种特殊符号,尤其是它对身体的再现,都意味着它是一门与绘画之外能指的力量有不断碰触的艺术,而这种力量是“结构主义的”解释所无法说明的。(xxiv-xxv) 除了忽略外部世界之外,这段引文还指出了结构主义理论的另一个缺陷。我们知道,索绪尔本人是语言学家,虽然他也提到语言只是平行于“象征仪式、礼节形式、军用信号”(索绪尔37)的符号系统之一,但他的研究重点在于前者,而对绘画“所运用的那种特殊符号”(同上)关注甚少。 相比之下,由美国哲学家皮尔士提出的不明推论(abduction)学说对我们欣赏和研究绘画似乎帮助更大,因为该理论不仅关注无需推理的语言能指与所指相结合,还考察有赖于指示性思维和相似性思维的另外两种符号,即“指示符号”和“像似符号”。皮尔士关于这三类符号的解释如下: 我们发现,所有推理都离不开三类符号:第一类是对应符号(diagrammatic sign)或像似符号(icon),它与话题之间存在某种相像或类似;第二类是指示符号(index),跟指示代词或关系代词一样,它硬将注意力引向想要呈现的那个对象,但不加描述;第三类(即规约符号symbol)是普适性的名称或描述,它通过名称与所指内容之间的概念性联想或惯常的联系来指称其客体。(Peirce Vol 1:paragraph 369)① 皮尔士这里的第一句话不太准确,因为就能指与所指的结合而言,我们在使用语言符号时依靠的是习惯性联想,即熟能生巧。指示符号与像似符号则不然,前者的能指与所指结合依赖于符号形式与指称对象之间的时空关联,后者的能指与所指相结合有赖于符号形式与指称对象之间的像似性。 与皮尔士符号三分法密切相关的是他的三元符号模式,我们不妨借助该模式来进一步说明他的三种符号之间的差别:

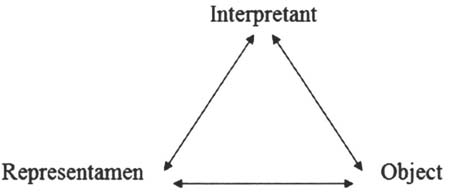

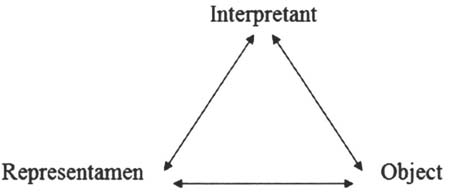

皮尔士的三元符号模式 上图左边的“representamen”表示符号形式,中文译成“再现体”,或多或少相当于索绪尔的“能指”。上图顶端的“interpretant”表示符号意义,中文译成“解释项”,大体相当于索绪尔的“所指”。上图右边的“object”表示符号的指称客体,中文译成“对象”,被索绪尔排除在他的二元符号模式之外。在使用语言的时候,因为熟能生巧的缘故,我们一看见某个符号形式就知道其意义,无需任何推理过程。也就是说,我们对语言符号的解读直接将“再现体”与“解释项”连接起来。指示符号和像似符号的运作完全不同。要得出一个指示符号的意义,我们必须依据该符号形式与其指称对象之间的时空关联做出推理。例如,乌云之后经常降雨,我们可以通过时间关联从前者推演出后者,这样乌云就成了降雨的指示符号。再如,东方明珠是上海市的一部分,我们可以通过空间关联从前者推演出后者,东方明珠于是成为上海的指示符号。同样,像似符号的解读也有一个推理过程,其推理基础则是“再现体”与“对象”之间的类似或对应。例如,某一护照上的相片与持有人的面部特征有对应之处,我们从相片推演出持证人身份,就是把前者当作后者的像似符号。

皮尔士的三元符号模式 上图左边的“representamen”表示符号形式,中文译成“再现体”,或多或少相当于索绪尔的“能指”。上图顶端的“interpretant”表示符号意义,中文译成“解释项”,大体相当于索绪尔的“所指”。上图右边的“object”表示符号的指称客体,中文译成“对象”,被索绪尔排除在他的二元符号模式之外。在使用语言的时候,因为熟能生巧的缘故,我们一看见某个符号形式就知道其意义,无需任何推理过程。也就是说,我们对语言符号的解读直接将“再现体”与“解释项”连接起来。指示符号和像似符号的运作完全不同。要得出一个指示符号的意义,我们必须依据该符号形式与其指称对象之间的时空关联做出推理。例如,乌云之后经常降雨,我们可以通过时间关联从前者推演出后者,这样乌云就成了降雨的指示符号。再如,东方明珠是上海市的一部分,我们可以通过空间关联从前者推演出后者,东方明珠于是成为上海的指示符号。同样,像似符号的解读也有一个推理过程,其推理基础则是“再现体”与“对象”之间的类似或对应。例如,某一护照上的相片与持有人的面部特征有对应之处,我们从相片推演出持证人身份,就是把前者当作后者的像似符号。

皮尔士的三元符号模式 上图左边的“representamen”表示符号形式,中文译成“再现体”,或多或少相当于索绪尔的“能指”。上图顶端的“interpretant”表示符号意义,中文译成“解释项”,大体相当于索绪尔的“所指”。上图右边的“object”表示符号的指称客体,中文译成“对象”,被索绪尔排除在他的二元符号模式之外。在使用语言的时候,因为熟能生巧的缘故,我们一看见某个符号形式就知道其意义,无需任何推理过程。也就是说,我们对语言符号的解读直接将“再现体”与“解释项”连接起来。指示符号和像似符号的运作完全不同。要得出一个指示符号的意义,我们必须依据该符号形式与其指称对象之间的时空关联做出推理。例如,乌云之后经常降雨,我们可以通过时间关联从前者推演出后者,这样乌云就成了降雨的指示符号。再如,东方明珠是上海市的一部分,我们可以通过空间关联从前者推演出后者,东方明珠于是成为上海的指示符号。同样,像似符号的解读也有一个推理过程,其推理基础则是“再现体”与“对象”之间的类似或对应。例如,某一护照上的相片与持有人的面部特征有对应之处,我们从相片推演出持证人身份,就是把前者当作后者的像似符号。