1 引言 “老年学”又称为“老龄科学”,产生于人类对自身老化规律认识的需要,是在老年医学、老年生物学、老年心理学和老年社会学等学科产生和发展基础上形成的一门综合性学科(付建军,2012)。“老年地理学”(Geographical Gerontology)的产生可以追溯到40多年前(Golant,1972;Ley,1978)。学者们从不同视角对老年地理学研究议题进行归纳和总结,提出老年地理学基本研究范式,重点关注人口的空间特性,老年人的位置、流动性及相关服务设施(Warnes,1981)。尔后,Rowles(1986)试图建立更有凝聚力和全面的老年地理学研究议程,将研究重点转移至强调老年人与其所处环境在不同尺度的关系上,尤其呼吁研究地方与地方记忆的意义,特别是与家有关的意义。Warnes(1990)在报告中指出,地理学家需将他们的优先事项和目标从人文地理学的理论需求(如口辩论场所的性质)转移到老年人自身需求上。另有部分学者指出老年地理学研究现有的局限性及未来发展可能性,认为应该学习人文地理学文化转向背景下的理论与方法,不应仅从经验主义和实证主义来论证老年问题,而应探索其内在性质,主张从后现代主义、后结构主义、女性主义视角出发研究其对政治经济、人民生活、社会服务的作用与影响(Andrews et al,2005)。 相较于国外,国内学者从经济学、社会学、人口学、老年学等学科视角出发对老龄化问题进行了大量研究,注重对老龄化问题的社会剖析,以解决老龄化所带来的资源利用不均、配置不公平等问题(杜鹏等,2010;胡鞍钢等,2012;田雪原,2014)。地理学对老龄化问题关注相对较晚。老年地理学的发展与人口老龄化加速推进相伴而生。截至2015年,中国65岁以上老年人口14374万人,占常住人口的10.47%;根据OECD(Organization for Economic Cooperation and Development)人口发展预测,到2030年,中国65岁以上人口占总人口比重将超过日本,成为全球人口老龄化程度最高的国家(赵东霞等,2017)。相关政策出台及理论探索也为老年地理学的发展提供政策及理论背景。2006年《中国老龄事业发展》白皮书发布,从中国老龄事业国家机制、养老保障体系、老年医疗保健、为老社会服务等多个方面对老龄事业发展提出新的要求。2012年党的十八大报告提出,积极应对人口老龄化,大力发展老龄服务事业和产业。2017年党的十九大报告提出了积极应对人口老龄化,构建养老、孝老、敬老政策体系和社会环境,推进“医养结合”,加快老龄事业和产业发展的要求。理论探索方面,高晓路等(2015)从文献定性分析角度对中国老龄化地理学进行综述,概括出老龄化地理学5个研究议题,并在对老龄化地理学学科定位的基础之上开创性地构建了P-E-S Fit(人—地—社会)本土老龄化地理学研究框架,引起学界强烈反响。在此背景下,亟待地理学者立足于“人地关系”理论基础,从多学科交叉视角关注老年人在空间上的分布及其与环境的交互关系,对老年地理学学科体系、理论视角、方法论证、机制成因进行多尺度多视角分析与研究。 Citespace为宏观计量的可视化检索技术,是信息检索和信息可视化结合所产生的新研究领域,可将CNKI数据库导出的数据进行格式化转化,绘制出各种知识图谱,并通过节点大小、网络连接等要素,展示研究领域的时区分布与热点动向(朱竑等,2017)。为明晰近15年老年地理学发展脉络及研究动向,区别于前人已有相关研究,本文从文献定量角度出发,采用知识图谱客观计量分析方法,立足已有研究成果,着眼于老年地理学理论与实践应用的新诉求,对近15年中国老年地理学研究进展进行文献综述,归纳总结出4个主要研究主题,并从不同理论与方法视角对各主题进行深入分析与探讨,以期对中国老年地理学理论创新和学科发展有所启迪与展望。 2 数据来源与研究方法 2.1 数据来源 本文文献检索时间为2003-2017年,以中国学术期刊网络出版总库(CNKI总库)为数据检索源,选取“老年+空间”“老年+地理”“老年+地方”为主题、关键词进行高级检索,因老年地理学还涉及高龄老人、百岁老人、长寿水平、宜居(宜老)环境评价研究,以“老龄”“高龄”“百岁”“长寿”“宜居”进行文献补充检索,以确保数据来源的全面性和完整性。对检索结果进行去重、整理,剔除无关文献、书评,最终得到文献252篇。

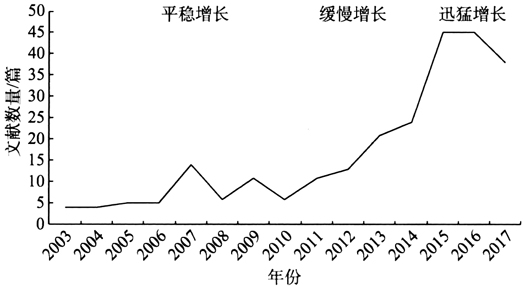

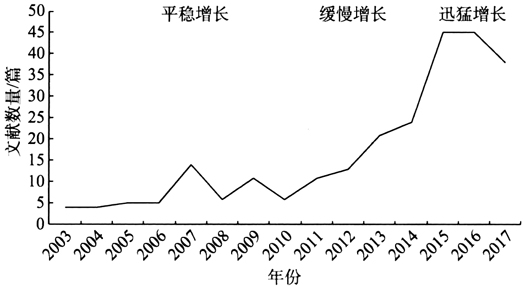

图1 2003-2017年老年地理学文献产出时间分布 Fig.1 The number of geriatric geography publications,2003-2017 2003-2017年来老年地理学文献产出时间经历了“平稳增长(2003-2010年)—缓慢增长(2010-2014年)—迅猛增长(2014-2017年)”(图1)。2003-2010年论文发表数量总体较为均衡,2007年达到最高值,随后回落。2010-2017年论文数量占总数的80.56%,从2010-2014年缓慢增长到2015年进入高速增长期,载文数量创有史最高,老年地理学在近8年得到跨越式发展。期刊载文量的时间分布与政策出台基本吻合。2011年《中国老龄事业发展“十二五”规划》发布,从老年社会保障、老年医疗卫生保健、老年家庭建设、老龄服务、老年人生活环境、老龄产业等多方面对老龄事业发展提出新的要求,由此迎来老年地理学研究的新热潮,但此时研究视角相对狭窄。2015年老年地理学理论探索迎来新突破,学者通过对中国老龄化地理学研究主题的梳理,开创性地构建了本土化老龄地理学研究框架,阐述地理学理论方法对老龄化研究的贡献和意义,为老年地理学研究奠定理论基础(高晓路等,2015)。

图1 2003-2017年老年地理学文献产出时间分布 Fig.1 The number of geriatric geography publications,2003-2017 2003-2017年来老年地理学文献产出时间经历了“平稳增长(2003-2010年)—缓慢增长(2010-2014年)—迅猛增长(2014-2017年)”(图1)。2003-2010年论文发表数量总体较为均衡,2007年达到最高值,随后回落。2010-2017年论文数量占总数的80.56%,从2010-2014年缓慢增长到2015年进入高速增长期,载文数量创有史最高,老年地理学在近8年得到跨越式发展。期刊载文量的时间分布与政策出台基本吻合。2011年《中国老龄事业发展“十二五”规划》发布,从老年社会保障、老年医疗卫生保健、老年家庭建设、老龄服务、老年人生活环境、老龄产业等多方面对老龄事业发展提出新的要求,由此迎来老年地理学研究的新热潮,但此时研究视角相对狭窄。2015年老年地理学理论探索迎来新突破,学者通过对中国老龄化地理学研究主题的梳理,开创性地构建了本土化老龄地理学研究框架,阐述地理学理论方法对老龄化研究的贡献和意义,为老年地理学研究奠定理论基础(高晓路等,2015)。

图1 2003-2017年老年地理学文献产出时间分布 Fig.1 The number of geriatric geography publications,2003-2017 2003-2017年来老年地理学文献产出时间经历了“平稳增长(2003-2010年)—缓慢增长(2010-2014年)—迅猛增长(2014-2017年)”(图1)。2003-2010年论文发表数量总体较为均衡,2007年达到最高值,随后回落。2010-2017年论文数量占总数的80.56%,从2010-2014年缓慢增长到2015年进入高速增长期,载文数量创有史最高,老年地理学在近8年得到跨越式发展。期刊载文量的时间分布与政策出台基本吻合。2011年《中国老龄事业发展“十二五”规划》发布,从老年社会保障、老年医疗卫生保健、老年家庭建设、老龄服务、老年人生活环境、老龄产业等多方面对老龄事业发展提出新的要求,由此迎来老年地理学研究的新热潮,但此时研究视角相对狭窄。2015年老年地理学理论探索迎来新突破,学者通过对中国老龄化地理学研究主题的梳理,开创性地构建了本土化老龄地理学研究框架,阐述地理学理论方法对老龄化研究的贡献和意义,为老年地理学研究奠定理论基础(高晓路等,2015)。