云南省图书馆机构用户,欢迎您!

作为书画艺术的创作主体,书画家在日常生活中往往会受到所生活地区地域文化的影响,因此不同地区书画家群体之艺术理念及处事态度自然也不尽相同。清末民初,在重视传统的北京,旧的审美标准尚未退去,使得书画家的主观创造性在一定程度上受到限制,书画家多具有较高的社会地位,故而在鬻艺时态度较为随意,往往只选择自己擅长的门类创作,常有鄙薄市场的言行。而在上海,审美标准变换较快,不同风格的艺术作品均能获得市场空间,且书画家多为职业艺人,他们对待鬻艺事务和市场的态度较为积极,为迎合公众需求往往无所不画,这种现象正是地域文化差异作用的结果。当我们明晰了艺术之于生活的外化表现,便能从地域差异的探讨中管窥整个时代与世风的变迁。

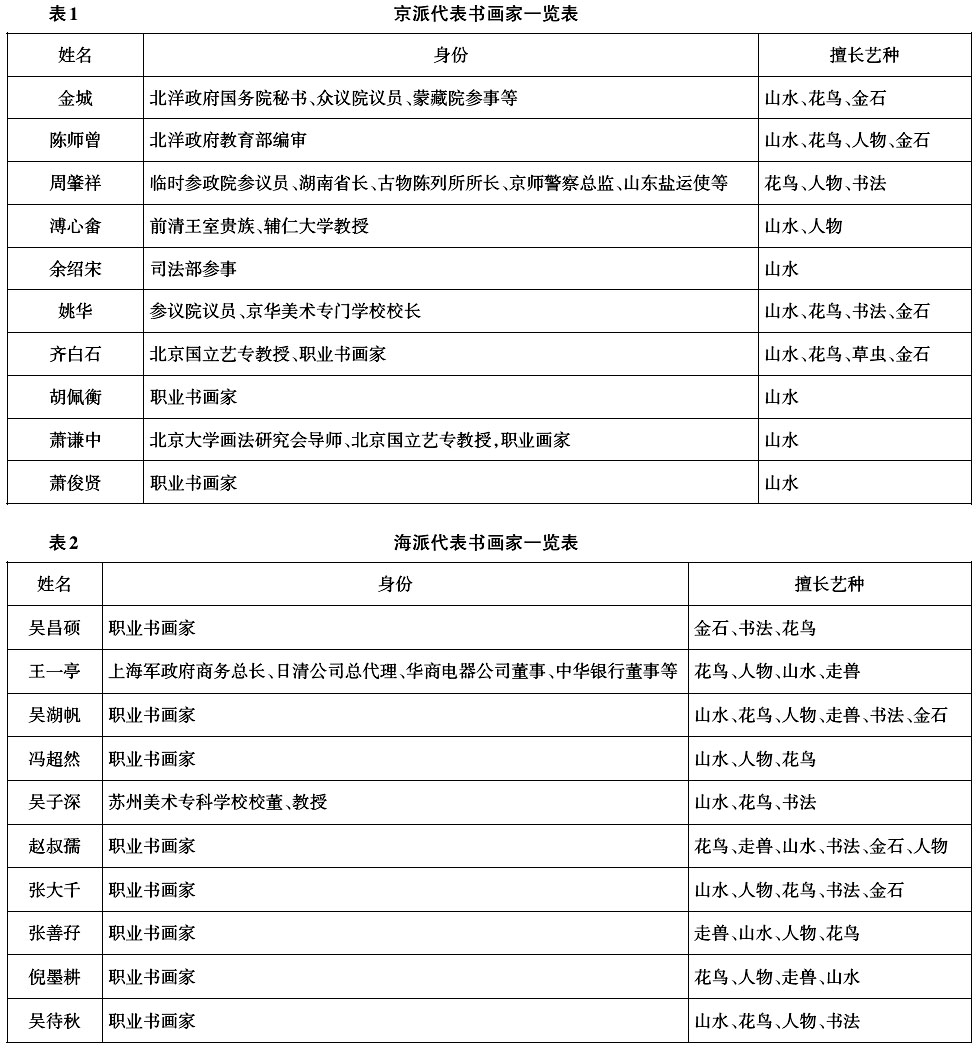

通过列表,很容易发现清末民初北京、上海两地的书画家在个人身份上有巨大差异。作为文化都市的北京,尽管之前在此定都的封建王朝已经覆灭,但重视文治的传统仍然存在,社会环境能够为文人提供各种各样的职业选择,甚至包括参与政治活动的机会。因此书画家往往能找到不同的工作,以解决求生问题。相比之下,书画家的身份倒像是副业了,而真正意义上纯粹靠鬻艺为生的职业书画家很少。正如鲁迅所说:“在北平的学者文人们,又大抵有着讲师或教授的本业,论理,研究或创作的环境”,而这一点“实在是比‘海派’来的优越”。[7]作为新兴的商业都市,上海对于文化的重视程度远不如北京,物价也颇高,对于文人来说,除非投身商海,否则要在此安身立命是极为不易的。“文人在上海,上海社会的支持生活的困难,自然不能不影响到文人,于是在上海的文人,也像其他各种人一样,要钱。再一层,在上海的文人不容易找副业(也许应该说‘正业’),不但教授没份,甚至连起码的事情都不容易找,于是上海的文人更迫的要钱。”[8]上海的书画家极少有像王一亭这样拥有多重身份的,几乎清一色的是职业画家。即便是像吴湖帆这样的名门之后,也免不了要以鬻艺为主业养家糊口。正是这种在身份境遇上的巨大差异,导致了两地书画家对待艺术创作也各自有着截然不同的态度。 二、传统中的北京书画市场 作为著名的历史文化名城和封建时代最后三个王朝的都城,北京的传统文化氛围浓厚。尽管国民政府实现统一之后,它一度丧失了在政治上的象征意义和影响力,但传统价值观对社会根深蒂固的影响即便是轰轰烈烈的五四运动也无法将之去除。邓以蛰曾如此描述当时北京的文艺氛围: 五四运动中,实在还没有进步艺术活动的余地,因为问题太多了……我是1923年秋天从美国回到北京……那时北大只有一萧友梅主持的音乐传习所好像是在蔡校长的影响之下成立的,反映一种新趋向,其余一切仍然处在传统的情况之中。如鲁迅先生那时还在收集汉碑、珂罗版复制品,搞北京套版版画……[9] 无独有偶,徐悲鸿也曾坦言北京“确为五四运动新文化的策源地”,但同时“在美术上却为最封建、最顽固之堡垒。”[10]由此可见,清末民初京派艺术是在传统文化的牢牢控制下发展起来的。 对于书画界或书画市场来说,京派文化的影响最为直接的体现便是北京人对于“四王”文人画传统的推崇。陈独秀在《美术革命——答吕澂》一文中曾说:“谭叫天的京调,王石谷的山水,是北京城里人的两大迷信,是神圣不可侵犯的,是不许人说半句不好的。”[11]事实上也的确如此,在北京,撼动传统的做法是很难立足的,比如黄宾虹,试图以鲜明的个性打破传统,却遭到了大家的排挤。[12]而在书画市场中,这种迷信更是通过实实在在的价格得以体现: 近来厂肆之习,凡之时愈近者,直愈昂。如四王、吴、恽之画,每幅直皆三五百金,卷册有至千金者。古人惟元四家尚有此直,若明之文、沈、仇、唐,每帧数十金,卷册百余金。宋之马、夏视此,董、巨稍昂,亦仅视四王而已。[13] “四王”、吴、恽的绘画作品在价格上全面超越古代书画家的作品,这在历来有崇古传统的中国书画界是十分少见的。由此可见,京派文化对于传统的推崇,与古代文人的单纯“崇古泥古”不同。他们迷信“四王”,很大程度上是由于“四王”与封建最高统治者之间的密切联系,与他们脚下的土地所秉承的文化气息颇为相通。所以即便是在封建王朝覆灭后,这样的艺术作品还是能激起他们作为封建统治中心的居民的自豪感。陈独秀等西化派人士,正是看到了这一层,才对“四王”抱有敌意。客观来讲,这种说法具有一定根据,京派书画的发展注定要打破“四王”的框架。然而采用什么样的方式,打破到什么程度,则又是另外一回事了。 在京派书画家中,同时擅长多个艺种的现象比较少,表现出对艺术探索的专一性。即便是像胡佩衡这样的职业书画家,在制定润例时也以一个书画门类品种为主,直接写明“山水润例”,[14]这在艺坛是十分普遍的现象,也说明了传统文人的山水情节还萦绕在北京这块土地上。

通过列表,很容易发现清末民初北京、上海两地的书画家在个人身份上有巨大差异。作为文化都市的北京,尽管之前在此定都的封建王朝已经覆灭,但重视文治的传统仍然存在,社会环境能够为文人提供各种各样的职业选择,甚至包括参与政治活动的机会。因此书画家往往能找到不同的工作,以解决求生问题。相比之下,书画家的身份倒像是副业了,而真正意义上纯粹靠鬻艺为生的职业书画家很少。正如鲁迅所说:“在北平的学者文人们,又大抵有着讲师或教授的本业,论理,研究或创作的环境”,而这一点“实在是比‘海派’来的优越”。[7]作为新兴的商业都市,上海对于文化的重视程度远不如北京,物价也颇高,对于文人来说,除非投身商海,否则要在此安身立命是极为不易的。“文人在上海,上海社会的支持生活的困难,自然不能不影响到文人,于是在上海的文人,也像其他各种人一样,要钱。再一层,在上海的文人不容易找副业(也许应该说‘正业’),不但教授没份,甚至连起码的事情都不容易找,于是上海的文人更迫的要钱。”[8]上海的书画家极少有像王一亭这样拥有多重身份的,几乎清一色的是职业画家。即便是像吴湖帆这样的名门之后,也免不了要以鬻艺为主业养家糊口。正是这种在身份境遇上的巨大差异,导致了两地书画家对待艺术创作也各自有着截然不同的态度。 二、传统中的北京书画市场 作为著名的历史文化名城和封建时代最后三个王朝的都城,北京的传统文化氛围浓厚。尽管国民政府实现统一之后,它一度丧失了在政治上的象征意义和影响力,但传统价值观对社会根深蒂固的影响即便是轰轰烈烈的五四运动也无法将之去除。邓以蛰曾如此描述当时北京的文艺氛围: 五四运动中,实在还没有进步艺术活动的余地,因为问题太多了……我是1923年秋天从美国回到北京……那时北大只有一萧友梅主持的音乐传习所好像是在蔡校长的影响之下成立的,反映一种新趋向,其余一切仍然处在传统的情况之中。如鲁迅先生那时还在收集汉碑、珂罗版复制品,搞北京套版版画……[9] 无独有偶,徐悲鸿也曾坦言北京“确为五四运动新文化的策源地”,但同时“在美术上却为最封建、最顽固之堡垒。”[10]由此可见,清末民初京派艺术是在传统文化的牢牢控制下发展起来的。 对于书画界或书画市场来说,京派文化的影响最为直接的体现便是北京人对于“四王”文人画传统的推崇。陈独秀在《美术革命——答吕澂》一文中曾说:“谭叫天的京调,王石谷的山水,是北京城里人的两大迷信,是神圣不可侵犯的,是不许人说半句不好的。”[11]事实上也的确如此,在北京,撼动传统的做法是很难立足的,比如黄宾虹,试图以鲜明的个性打破传统,却遭到了大家的排挤。[12]而在书画市场中,这种迷信更是通过实实在在的价格得以体现: 近来厂肆之习,凡之时愈近者,直愈昂。如四王、吴、恽之画,每幅直皆三五百金,卷册有至千金者。古人惟元四家尚有此直,若明之文、沈、仇、唐,每帧数十金,卷册百余金。宋之马、夏视此,董、巨稍昂,亦仅视四王而已。[13] “四王”、吴、恽的绘画作品在价格上全面超越古代书画家的作品,这在历来有崇古传统的中国书画界是十分少见的。由此可见,京派文化对于传统的推崇,与古代文人的单纯“崇古泥古”不同。他们迷信“四王”,很大程度上是由于“四王”与封建最高统治者之间的密切联系,与他们脚下的土地所秉承的文化气息颇为相通。所以即便是在封建王朝覆灭后,这样的艺术作品还是能激起他们作为封建统治中心的居民的自豪感。陈独秀等西化派人士,正是看到了这一层,才对“四王”抱有敌意。客观来讲,这种说法具有一定根据,京派书画的发展注定要打破“四王”的框架。然而采用什么样的方式,打破到什么程度,则又是另外一回事了。 在京派书画家中,同时擅长多个艺种的现象比较少,表现出对艺术探索的专一性。即便是像胡佩衡这样的职业书画家,在制定润例时也以一个书画门类品种为主,直接写明“山水润例”,[14]这在艺坛是十分普遍的现象,也说明了传统文人的山水情节还萦绕在北京这块土地上。