云南省图书馆机构用户,欢迎您!

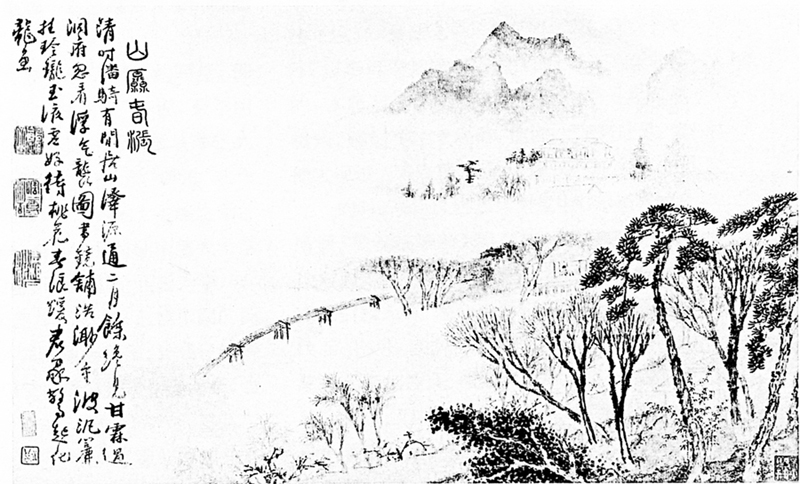

[清]梅清 娑罗园横川阁 纸本设色 故宫博物院藏 写生与西学引进 “写生”一词古已有之,百年以来强调尤多,但其含义并不同。古代的“写生”,只用于花鸟画①,含义并非对物描写,而是“移生动质”②,亦即描写生命,后来竟至成了花鸟画的代名词。人非草木,人物也要描写生命,具有社会性,神气更为本质,故称之为“传神”。肖像当然要“传神”,但必须肖似,所以称为“写真”。早期山水画,尽管目标是“气质俱盛”,但相对比较忠于对象,故称之为“图真”③。后期的山水画,用于开拓胸次,主流是画印象,“舍形而悦影”,故称之为“留影”。 百年以来,欧风美雨,西学东渐,在中国美术教学中,首先引进了对物描写的基本训练;接着,在新文化运动中,美术亦受科学、民主思想之洗礼。蔡元培即针对改革中国画,大力提倡写生。他在北大画法研究会演说中提出:“此后对于习画,余有两种希望,即多作实物写生及持之以恒是也。”“西人之重视自然科学如此,故美术亦从描写实物入手。今世为东西文化融合时代,西洋之所长,吾国自当采用。”④因此,20世纪的写生观念,乃引进西学之产物。 写生与师造化回归 写生变成画家和习画者的实践,就国情而言,离不开纠正摹古的陋习。中国画的优良传统之一,就是“师造化”。“师造化”的内涵,要比写生宽泛,既要师法万物,亦即对物写生,如王履所言:“吾师心,心师目,目师华山。”⑤又要以大自然的生成变化为师,如石涛所云“画者,天下变通之大法也……阴阳气度之流行也”⑥,即按照创造世界的规律创造艺术。然而,上述优良传统,在历史演进中发生了变化,随着绘画经验的积累,除去“师造化”之外,又不得不增加“师古人”——师古人之心,学古人如何师造化,如何变自然为艺术,学习的途径主要是在临摹中领会。 是应该学习古人的,他们在变自然为艺术的过程中,强化了写意精神,化入了书法意识,积淀了程式符号,形成了特有的民族特色。不加学习,便无视历史经验,极易丢失文脉。但浅学者流,以“师古人”代替了“师造化”,一味临摹,在前人的作品里讨生活,不再面对所描绘的对象,模山范水,运情摹景。于是皮毛袭取,陈陈相因,运用缺乏个性的符号,抽空了对大自然的感受,造成了公式化的弊端,晚清达到极致。写生的提出,既符合艺术规律,又正本清源,促进了题材的扩大,推动了“师造化”传统的回归。 写生与疏浚创作源泉 就教学而论,写生与临摹,同属于中国画的基本功,但从更深层面来思考,写生首先解决的是“画什么”问题,临摹则只解决“怎么画”问题。“临摹”即“师古人”,本来为的是掌握前人描写对象的技巧,但缺乏自觉者往往混同了“画什么”和“怎么画”的界线,手段变成了目的,创造力也被窒息。“写生”比“师造化”具体,不但可以锻炼“应物象形”的基本功,而且也是走出画室面向生活从事创作的途径。只有通过写生,才能获得取之不尽用之不竭的创作源泉,在拓展题材刷新意境的同时,发展描写对象的艺术技巧。

[清]梅清 娑罗园横川阁 纸本设色 故宫博物院藏 写生与西学引进 “写生”一词古已有之,百年以来强调尤多,但其含义并不同。古代的“写生”,只用于花鸟画①,含义并非对物描写,而是“移生动质”②,亦即描写生命,后来竟至成了花鸟画的代名词。人非草木,人物也要描写生命,具有社会性,神气更为本质,故称之为“传神”。肖像当然要“传神”,但必须肖似,所以称为“写真”。早期山水画,尽管目标是“气质俱盛”,但相对比较忠于对象,故称之为“图真”③。后期的山水画,用于开拓胸次,主流是画印象,“舍形而悦影”,故称之为“留影”。 百年以来,欧风美雨,西学东渐,在中国美术教学中,首先引进了对物描写的基本训练;接着,在新文化运动中,美术亦受科学、民主思想之洗礼。蔡元培即针对改革中国画,大力提倡写生。他在北大画法研究会演说中提出:“此后对于习画,余有两种希望,即多作实物写生及持之以恒是也。”“西人之重视自然科学如此,故美术亦从描写实物入手。今世为东西文化融合时代,西洋之所长,吾国自当采用。”④因此,20世纪的写生观念,乃引进西学之产物。 写生与师造化回归 写生变成画家和习画者的实践,就国情而言,离不开纠正摹古的陋习。中国画的优良传统之一,就是“师造化”。“师造化”的内涵,要比写生宽泛,既要师法万物,亦即对物写生,如王履所言:“吾师心,心师目,目师华山。”⑤又要以大自然的生成变化为师,如石涛所云“画者,天下变通之大法也……阴阳气度之流行也”⑥,即按照创造世界的规律创造艺术。然而,上述优良传统,在历史演进中发生了变化,随着绘画经验的积累,除去“师造化”之外,又不得不增加“师古人”——师古人之心,学古人如何师造化,如何变自然为艺术,学习的途径主要是在临摹中领会。 是应该学习古人的,他们在变自然为艺术的过程中,强化了写意精神,化入了书法意识,积淀了程式符号,形成了特有的民族特色。不加学习,便无视历史经验,极易丢失文脉。但浅学者流,以“师古人”代替了“师造化”,一味临摹,在前人的作品里讨生活,不再面对所描绘的对象,模山范水,运情摹景。于是皮毛袭取,陈陈相因,运用缺乏个性的符号,抽空了对大自然的感受,造成了公式化的弊端,晚清达到极致。写生的提出,既符合艺术规律,又正本清源,促进了题材的扩大,推动了“师造化”传统的回归。 写生与疏浚创作源泉 就教学而论,写生与临摹,同属于中国画的基本功,但从更深层面来思考,写生首先解决的是“画什么”问题,临摹则只解决“怎么画”问题。“临摹”即“师古人”,本来为的是掌握前人描写对象的技巧,但缺乏自觉者往往混同了“画什么”和“怎么画”的界线,手段变成了目的,创造力也被窒息。“写生”比“师造化”具体,不但可以锻炼“应物象形”的基本功,而且也是走出画室面向生活从事创作的途径。只有通过写生,才能获得取之不尽用之不竭的创作源泉,在拓展题材刷新意境的同时,发展描写对象的艺术技巧。  [清]石涛 山源春涨 纸本设色 上海博物馆藏

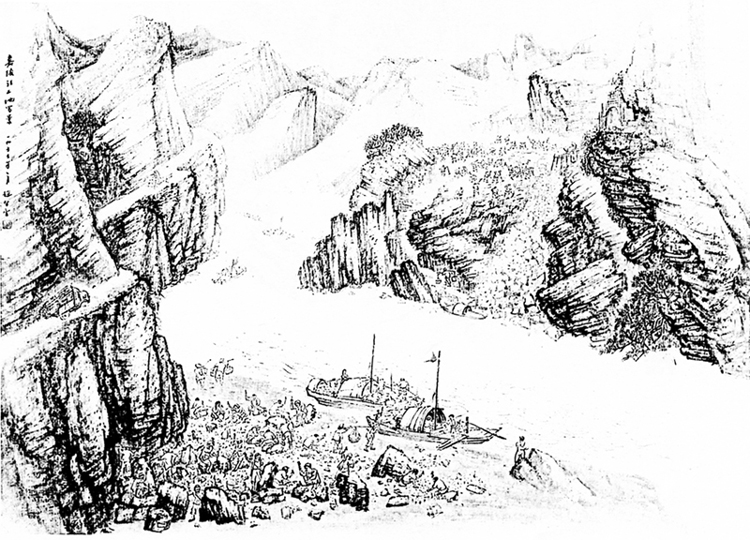

[清]石涛 山源春涨 纸本设色 上海博物馆藏  胡佩衡 桂林写生之岳麓山望湘亭 纸本设色

胡佩衡 桂林写生之岳麓山望湘亭 纸本设色  赵望云 嘉陵江工地写景 纸本设色 基于此,在20世纪上半叶,有志于改革中国画的画家,都比较重视写生。他们通过写生,走出书斋画室,接触现实生活和人民群众,冲破传统题材的限制,表现被遗落于高雅艺术殿堂之外的真实。最突出的例子是来自农村的赵望云。他在五四新文化浪潮的启发下,“知道了艺术不是单纯的模仿,而应该是一种创造。”⑦虽然走入城市,而不忘记乡间,以真诚的责任感不知疲倦地走上了塞上写生、西北写生和农村写生的道路。 新中国成立以来,在改造中国画的过程中,写生更与开掘创作源泉连在一起。1954年与张仃、罗铭一道赴江南写生的李可染,面向大自然,对景写生、对景创作,开一代新风。究其原因,在于李可染早在1950年就认识到:“改造中国画首要第一条,就是必须挖掘已经堵塞了六七百年的创作源泉。什么是创作源泉,这在古人可以说是‘师造化’,我们应当更进一步地说是‘生活’……我认为‘深入生活’是改造中国画的一个基本条件。”⑧

赵望云 嘉陵江工地写景 纸本设色 基于此,在20世纪上半叶,有志于改革中国画的画家,都比较重视写生。他们通过写生,走出书斋画室,接触现实生活和人民群众,冲破传统题材的限制,表现被遗落于高雅艺术殿堂之外的真实。最突出的例子是来自农村的赵望云。他在五四新文化浪潮的启发下,“知道了艺术不是单纯的模仿,而应该是一种创造。”⑦虽然走入城市,而不忘记乡间,以真诚的责任感不知疲倦地走上了塞上写生、西北写生和农村写生的道路。 新中国成立以来,在改造中国画的过程中,写生更与开掘创作源泉连在一起。1954年与张仃、罗铭一道赴江南写生的李可染,面向大自然,对景写生、对景创作,开一代新风。究其原因,在于李可染早在1950年就认识到:“改造中国画首要第一条,就是必须挖掘已经堵塞了六七百年的创作源泉。什么是创作源泉,这在古人可以说是‘师造化’,我们应当更进一步地说是‘生活’……我认为‘深入生活’是改造中国画的一个基本条件。”⑧