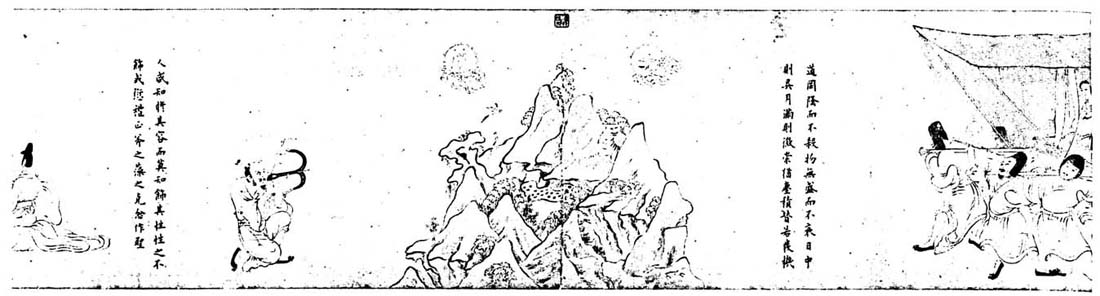

晋代顾恺之的《魏晋胜流名画赞》等三篇画论,因唐代张彦远《历代名画记》的征引而幸存于今,《四库全书总目提要》指出此书“征引繁富,佚文旧事,往往而存。如顾恺之《论画》一篇、《魏晋胜流名画赞》一篇、《画云台山记》一篇,皆他书之所不载”。张彦远于这三篇画论之后又特加说明:“已上并长康(顾恺之字)所著,因载于篇,自古相传脱错,未得妙本勘校。”(《历代名画记》卷五)这些脱错使得三篇画论难以卒读,疑义丛生,而其中蕴涵的一种独具价值的艺术观点——“对”,就有被忽视、误解之虞。 《魏晋胜流画赞》中的如下一段文字可以说是顾恺之绘画的要诀: 凡生人,无有手揖眼视而前无所对者。以形写神而空其实对,荃生之用乖,传神之趣失矣。空其实对则大失,对而不正则小失,不可不察也。一像之明昧,不若悟对之通神也。 对于这段文字,日本学者冈村繁在其《历代名画记译注》中的译文如下: 一般在现实社会中,拱手行礼注目而视时,面前没有对手的事情是不会有的。与此相同,临摹时通过形象来表现人物的精神是绘画的使命所在,如果对原画中画着的实物对象没有兴趣的话,就会违背捕捉住生气的绘画作用,传达精气之绘画的目的也就失去了。如果对实在的对象不感兴趣的话就会招来很大的失败,而只是把握对象的方法不正确的话,那么也只会出现一些小小的失败而已。不认真地考虑是不行的。一幅肖像画的成功与否,比什么都重要的是认识感悟对象精髓。 译文中的疏漏是明显的,冈村繁大概因为此段的上文谈到一些影写转摹的方法,而认为此段也是在谈影写转摹,又因此将“空其实对”、“悟对”之“对”,理解为临摹者对“原画中画着的实物对象”的观照。这样,“手揖眼视”被看成“拱手行礼注目”,而“凡生人……者”句就被看成借以说明下文的一个比喻。在中国学者当中,也有类似的情况,如俞剑华《中国绘画史》认为《魏晋胜流画赞》“为摹写法则……《历代名画记》题为‘魏晋胜流画赞’,与此篇文字毫无关系,如将此题移于第一篇之画评,而定此篇为‘摹写要诀’,则似较为适当耳”。秦寿平《从“以形写神”到“重神轻形”——试论中国写意人物画的早期发展》一文称:“顾恺之所强调的‘形’并不是与‘神’孤立的自然主义之形,而是通过画者与被画者的‘悟对’被赋予了‘神’化之形。”显然是把“对”看成画者对其所画对象的观照。对于以上见解需要商榷的有如下三点: 首先,将“手揖眼视”译为“拱手行礼注目”肯定是错误的。“手揖”和“揖手”不同,《史记·五帝本纪》“揖五瑞”马融注:“揖,敛也。五瑞,公侯伯子男所执,以为瑞信也。”朱熹《仪礼经传通解》卷十九“于朝见君揖杖”注:“揖,挟也。”可见,“手揖”之义为手持、手握。再如明代高启《赠炼师祷雨诗》曰:“白头道士骑一鹤,手揖青莲下寥廓”,其中的“手揖”绝非“拱手行礼”。在古代汉语中,“手揖眼视”可以代指人的一切活动,像“手挥五弦,目送归鸿”就是一种“手揖眼视”,“五弦”、“归鸿”就是其前之“所对者”。顾恺之《女史箴图》中画有一人弯弩射鸟,也是一种“手揖眼视”,弩和鸟就是其前之“所对者”。因此,“生人”不可解作“拱手行礼注目”者,只能解作与如尸似塑的死人不同的活人;而“凡生人……者”句是在说明一种观点,不是借以说明一种观点的比喻。 其次,既然“生人”是指与死人不同的活人,则“实对”、“悟对”,同于前面“生人……所对者”之“对”。“生人”是画家“以形写神”的对象,那么“生人”的“实对”、“悟对”也是画家“以形写神”的对象,而不是摹写者与“原画中画着的实物对象”或画者与其所画对象之“对”。 再次,顾恺之《魏晋胜流画赞》向“凡将摹者”论说“凡吾所造诸画”(《历代名画记》卷五),而按古时惯例,“凡将摹者”应该是指学画的后生,不能是指复制的画工,因此不会只是介绍一些摹写的法则、要诀,当然也要传授自己写真创作的心得。上引一段的前文为:“人有长短,今既定远近以瞩其对,则不可改易阔促,错置高下也。”大意是说,在已经确定人物与其“对”的关系后,就不可改变人物的大小高低,一经改变则不能再“瞩其对”。显然顾恺之为了向“摹者”说明“对”如何重要而不可差失,又于下文传达出自己在创作中发现并依循的一个规律。

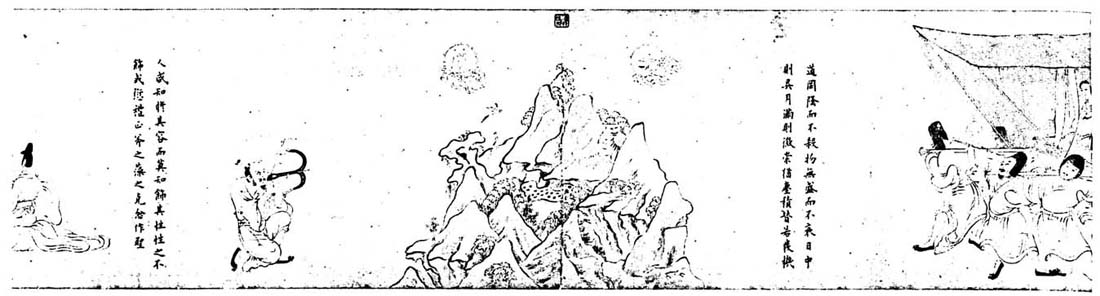

《女史箴图》清临本(局部) “以形写神”及“对”也是中国美学史学科着力探讨的一项课题,然而美学家往往站在某种哲学的高度,不甚了解艺术实践,因此在解释“对”与“以形写神”时便会出现种种偏差。叶朗《中国美学史大纲》认为:“这段话的意思是说,凡是活的人,必须面前有个对象,他才能有所动作表情。如果没有对象(‘空其实对’),他的动作表情就出不来,画家画他的肖像,很难达到传神的要求……如果画家仅仅抓住所画的人的形体来写神,而所画的人物却‘空其实对’,那么就不可能达到传神的目的。”这一说法的不当之处,在于不切实际地把顾恺之的绘画仅仅局限于肖像画,而不是以人物故事画为主,这样“对”似乎只是人在照相时面前需要设置一个逗引其动作表情的道具,因而没能理解“对”既是“生人”之“对”,作为画家图写的对象,也是画中人物之“对”,在人物表现上具有特殊作用,进而据以否认“以形写神”是顾恺之的观点,错误地认为顾恺之的主张唯在“传神”而否定“写形”:“从‘神’这个方面来说,画家用审美的眼光发现和捕捉人物的风神(个性和生活情调),并运用自己的技巧在画面上加以显现。这样所成就的画面人物形象,当然也是‘形’、‘神’的统一,但是对于生活中自然形态的‘形’、‘神’统一的人物形象来说,却是一种超越,是一个新的质。而‘以形写神’的方法,则是企图通过人的自然形态的‘形’(‘四体妍蚩’)去表现人的‘神’,无论如何详细,也不可能表现出人的个性和生活情调,所以为顾恺之所不取。”这一说法当然也有一定可取之处,然而,如果站在一位画家而不是美学家的角度来考虑,那么关键问题就应该是如何“发现和捕捉人物的风神”,又如何“在画面上加以显现”,总之,是如何达到画上人物“形”与“神”的统一。这是艺术创作急需得到答案的,却是美学家有所疏略而语焉不详的。只要美学家能观赏一眼顾恺之的画作,就会知道“四体妍蚩”的“形”绝非其所不取。

《女史箴图》清临本(局部) “以形写神”及“对”也是中国美学史学科着力探讨的一项课题,然而美学家往往站在某种哲学的高度,不甚了解艺术实践,因此在解释“对”与“以形写神”时便会出现种种偏差。叶朗《中国美学史大纲》认为:“这段话的意思是说,凡是活的人,必须面前有个对象,他才能有所动作表情。如果没有对象(‘空其实对’),他的动作表情就出不来,画家画他的肖像,很难达到传神的要求……如果画家仅仅抓住所画的人的形体来写神,而所画的人物却‘空其实对’,那么就不可能达到传神的目的。”这一说法的不当之处,在于不切实际地把顾恺之的绘画仅仅局限于肖像画,而不是以人物故事画为主,这样“对”似乎只是人在照相时面前需要设置一个逗引其动作表情的道具,因而没能理解“对”既是“生人”之“对”,作为画家图写的对象,也是画中人物之“对”,在人物表现上具有特殊作用,进而据以否认“以形写神”是顾恺之的观点,错误地认为顾恺之的主张唯在“传神”而否定“写形”:“从‘神’这个方面来说,画家用审美的眼光发现和捕捉人物的风神(个性和生活情调),并运用自己的技巧在画面上加以显现。这样所成就的画面人物形象,当然也是‘形’、‘神’的统一,但是对于生活中自然形态的‘形’、‘神’统一的人物形象来说,却是一种超越,是一个新的质。而‘以形写神’的方法,则是企图通过人的自然形态的‘形’(‘四体妍蚩’)去表现人的‘神’,无论如何详细,也不可能表现出人的个性和生活情调,所以为顾恺之所不取。”这一说法当然也有一定可取之处,然而,如果站在一位画家而不是美学家的角度来考虑,那么关键问题就应该是如何“发现和捕捉人物的风神”,又如何“在画面上加以显现”,总之,是如何达到画上人物“形”与“神”的统一。这是艺术创作急需得到答案的,却是美学家有所疏略而语焉不详的。只要美学家能观赏一眼顾恺之的画作,就会知道“四体妍蚩”的“形”绝非其所不取。

《女史箴图》清临本(局部) “以形写神”及“对”也是中国美学史学科着力探讨的一项课题,然而美学家往往站在某种哲学的高度,不甚了解艺术实践,因此在解释“对”与“以形写神”时便会出现种种偏差。叶朗《中国美学史大纲》认为:“这段话的意思是说,凡是活的人,必须面前有个对象,他才能有所动作表情。如果没有对象(‘空其实对’),他的动作表情就出不来,画家画他的肖像,很难达到传神的要求……如果画家仅仅抓住所画的人的形体来写神,而所画的人物却‘空其实对’,那么就不可能达到传神的目的。”这一说法的不当之处,在于不切实际地把顾恺之的绘画仅仅局限于肖像画,而不是以人物故事画为主,这样“对”似乎只是人在照相时面前需要设置一个逗引其动作表情的道具,因而没能理解“对”既是“生人”之“对”,作为画家图写的对象,也是画中人物之“对”,在人物表现上具有特殊作用,进而据以否认“以形写神”是顾恺之的观点,错误地认为顾恺之的主张唯在“传神”而否定“写形”:“从‘神’这个方面来说,画家用审美的眼光发现和捕捉人物的风神(个性和生活情调),并运用自己的技巧在画面上加以显现。这样所成就的画面人物形象,当然也是‘形’、‘神’的统一,但是对于生活中自然形态的‘形’、‘神’统一的人物形象来说,却是一种超越,是一个新的质。而‘以形写神’的方法,则是企图通过人的自然形态的‘形’(‘四体妍蚩’)去表现人的‘神’,无论如何详细,也不可能表现出人的个性和生活情调,所以为顾恺之所不取。”这一说法当然也有一定可取之处,然而,如果站在一位画家而不是美学家的角度来考虑,那么关键问题就应该是如何“发现和捕捉人物的风神”,又如何“在画面上加以显现”,总之,是如何达到画上人物“形”与“神”的统一。这是艺术创作急需得到答案的,却是美学家有所疏略而语焉不详的。只要美学家能观赏一眼顾恺之的画作,就会知道“四体妍蚩”的“形”绝非其所不取。