云南省图书馆机构用户,欢迎您!

弗里达·卡罗是20世纪上半叶墨西哥女画家,其画作多是以自身经历为素材所创作。在她的作品里,有一些元素是经常出现的:如芭蕉叶、墨西哥民族服饰特旺纳等。本文将通过分析她部分作品中反复使用的元素来探索其背后的象征意义,并通过总结这些元素在形式上的改变来分析弗里达·卡罗绘画风格的转变。

图1 两个弗里达

图1 两个弗里达  图2 和猴子在一起的自画像

图2 和猴子在一起的自画像  图3 戴着荆棘项链和蜂雀的自画像

图3 戴着荆棘项链和蜂雀的自画像  图4 我和我的鹦鹉 以上种种服饰、动植物元素带有强烈的民族特色,形成了弗里达早中期作品中常见的墨西哥风格。 二、欧洲元素的象征 弗里达身上流淌着德国犹太人与墨西哥人的血液,而在她青春期的自画像中,也一度展现了她对欧洲文化的热爱。在弗里达的《穿紫衣的自画像》(图5)中,她将自己描绘成一种贵妇式的形象。当时的弗里达刚经历了她人生的第一场伤痛,车祸后卧病在床的弗里达没有精神依托,心情忧郁沉闷,因而会出现这种类似文艺复兴时期哥特式的画风——高耸、阴森、诡异、神秘。这幅画是她人生中第一幅自画像。画中的弗里达有一种贵族少女般的矜持与娇媚,与达·芬奇的《蒙娜丽莎》有几分相似。这是一幅接近古典式的绘画作品。弗里达昂着头,但双眼间的欲言又止却暴露了她少女的心思,她紧抿的双唇在克制自己的情感,不允许自己展露出任何的卑微。她连起的眉毛好像一只海燕,正要从她端正的脸上飞走,而背景那波浪状的纹饰也呼应了这种解读。这些波浪状的纹饰既像是梵高《星月夜》中的漩涡纹,又像是从葛饰北斋的《神奈川冲浪图》中截取了一部分下来。总而言之,这幅作品中没有任何元素能体现作者的民族背景。

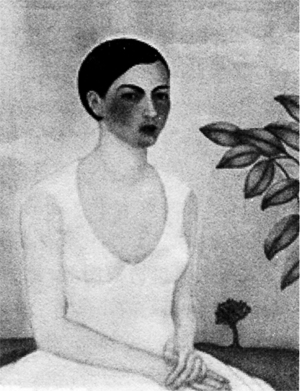

图4 我和我的鹦鹉 以上种种服饰、动植物元素带有强烈的民族特色,形成了弗里达早中期作品中常见的墨西哥风格。 二、欧洲元素的象征 弗里达身上流淌着德国犹太人与墨西哥人的血液,而在她青春期的自画像中,也一度展现了她对欧洲文化的热爱。在弗里达的《穿紫衣的自画像》(图5)中,她将自己描绘成一种贵妇式的形象。当时的弗里达刚经历了她人生的第一场伤痛,车祸后卧病在床的弗里达没有精神依托,心情忧郁沉闷,因而会出现这种类似文艺复兴时期哥特式的画风——高耸、阴森、诡异、神秘。这幅画是她人生中第一幅自画像。画中的弗里达有一种贵族少女般的矜持与娇媚,与达·芬奇的《蒙娜丽莎》有几分相似。这是一幅接近古典式的绘画作品。弗里达昂着头,但双眼间的欲言又止却暴露了她少女的心思,她紧抿的双唇在克制自己的情感,不允许自己展露出任何的卑微。她连起的眉毛好像一只海燕,正要从她端正的脸上飞走,而背景那波浪状的纹饰也呼应了这种解读。这些波浪状的纹饰既像是梵高《星月夜》中的漩涡纹,又像是从葛饰北斋的《神奈川冲浪图》中截取了一部分下来。总而言之,这幅作品中没有任何元素能体现作者的民族背景。  图5 穿紫衣的自画像 此时的弗里达在画中呈现的是不同于墨西哥风情的另一种模仿古典主义的典雅美。在这幅自画像中,弗里达展现出来的是一种古典式的审美诉求,人物形象纤巧修长、文雅秀美,画风明显受文艺复兴时期绘画风格的影响。在她1928年为妹妹所创作的《克里斯蒂娜·卡罗画像》(图6)中,克里斯蒂娜身穿一件淡雅的白色长裙,裸露的脖子和手臂相当修长。画面没有太多的装饰,背景处理很简单。弗里达这一时期的画,受欧洲文艺复兴艺术的影响,还没有形成自己的风格,也没有表现出任何政治符号,无论是画面构图、人物描绘,还是画面装饰风格都明显有别于中后期的自画像。如果说民族服饰是她作品墨西哥风格的表现,那么这两幅画所运用的服饰元素则是她作品欧洲风格的代表。

图5 穿紫衣的自画像 此时的弗里达在画中呈现的是不同于墨西哥风情的另一种模仿古典主义的典雅美。在这幅自画像中,弗里达展现出来的是一种古典式的审美诉求,人物形象纤巧修长、文雅秀美,画风明显受文艺复兴时期绘画风格的影响。在她1928年为妹妹所创作的《克里斯蒂娜·卡罗画像》(图6)中,克里斯蒂娜身穿一件淡雅的白色长裙,裸露的脖子和手臂相当修长。画面没有太多的装饰,背景处理很简单。弗里达这一时期的画,受欧洲文艺复兴艺术的影响,还没有形成自己的风格,也没有表现出任何政治符号,无论是画面构图、人物描绘,还是画面装饰风格都明显有别于中后期的自画像。如果说民族服饰是她作品墨西哥风格的表现,那么这两幅画所运用的服饰元素则是她作品欧洲风格的代表。