云南省图书馆机构用户,欢迎您!

为缓解中心城区拥挤压力,打造以郊区新城为支撑的多中心空间格局始终都是我国特大城市发展建设的重要战略,然而现实的复杂性使其有效性、可行性遭到了质疑。针对国内城市的一系列实证研究表明,多中心式的空间集聚结构能够提高经济、交通、生态等方面的绩效,应该是未来我国特大城市空间发展的必然选择。在政策操作上,应在尊重市场规律基础上加以积极的政府引导,构建一体化的快速轨道交通体系,通过中心城区功能疏解和政策聚焦壮大副中心城市,强化职住均衡和多功能融合,引导多中心格局的形成。

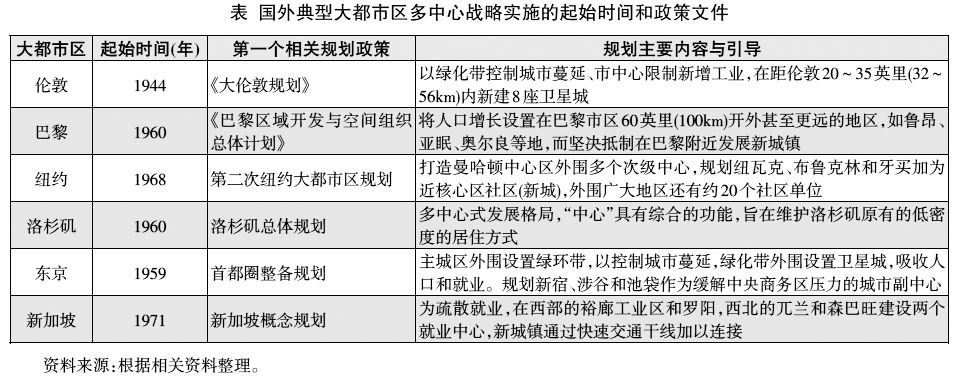

国外早期的多中心实施策略主要依托区域性、综合性的规划,凭借自上而下的力量对城市、区域空间布局进行优化调整,在人口疏解方面的确取得了一定收效,然而后期也逐渐暴露了一些问题:邻近中心城区的新市镇、新城久而久之与中心城区在空间上连绵成片,成为更大的集聚体;新城建设通常基础较为薄弱,相当一段时期内其吸引力无法与中心城区抗衡,因此新城仍然主要以承担居住职能为主,而大量向心通勤是广泛存在的,从通勤动态视角来看,依然是单中心为主导的城市形态。此外,建设绿化带控制蔓延的想法与初衷是合理的,但是在具体实施过程中通常由于执行力度问题而存在一定滞后。 如果说早期围绕多中心空间战略的实践主要依托的是自上而下的力量,那么随后的发展过程中,自下而上的发展也开始逐渐体现。1970年代以来,随着信息通讯技术和基础设施的飞速发展,美国部分地区的郊区化开始呈现出一种新趋势,即城市在分散发展的同时出现了相对集聚的现象。郊区以传统的居住和商业中心为基础,逐步发展成为全新的就业中心,因其功能完善并具有独立性,成为区域网络中的独立节点,与外围其他城市发生联系与沟通。这种地域空间单元被称为“边缘城市”(edge city),其概念首次由美国《华盛顿邮报》记者乔尔·加罗③提出,用于描述美国现代郊区化发展的外围集中现象。加罗认为,边缘城市代表了美国城市未来发展趋势,是新的社会经济形势下,人们对于未来工作、居住以及生活方式做出的价值抉择。他将边缘城市划分为三类,一类是小汽车普及之前已经存在的小规模人口聚集的郊区居民点、后随着公路和汽车普及而发展而成的边缘城市;一类是具有便利的交通区位条件、借助大型购物中心而繁荣起来的边缘城市;还有一类是完全遵循一定专业规划准则而建立起来的边缘城市。这一时期发展起来的“边缘城市”不仅仅是中心城市的卫星城,从更大意义上来讲更像是一个独立的特征鲜明的城市。这些边缘地区或外围地区直接与全球范围内的生产网络相连,使得城市内部中心与郊区之间的等级更加模糊,同时也淡化了中心城市作为“本地和地区文化中心”的角色。“边缘城市”在洛杉矶大都市区内部体现得十分明显。放大到洛杉矶大都市区的空间尺度来看,奥兰治、圣贝纳迪诺、里弗赛德和文图拉这四个区域,在1970年代期间人口增长率达到40%,就业增长率甚至更高④。同时,这些外围地区的内部结构越来越像一个完整的城市综合体。

国外早期的多中心实施策略主要依托区域性、综合性的规划,凭借自上而下的力量对城市、区域空间布局进行优化调整,在人口疏解方面的确取得了一定收效,然而后期也逐渐暴露了一些问题:邻近中心城区的新市镇、新城久而久之与中心城区在空间上连绵成片,成为更大的集聚体;新城建设通常基础较为薄弱,相当一段时期内其吸引力无法与中心城区抗衡,因此新城仍然主要以承担居住职能为主,而大量向心通勤是广泛存在的,从通勤动态视角来看,依然是单中心为主导的城市形态。此外,建设绿化带控制蔓延的想法与初衷是合理的,但是在具体实施过程中通常由于执行力度问题而存在一定滞后。 如果说早期围绕多中心空间战略的实践主要依托的是自上而下的力量,那么随后的发展过程中,自下而上的发展也开始逐渐体现。1970年代以来,随着信息通讯技术和基础设施的飞速发展,美国部分地区的郊区化开始呈现出一种新趋势,即城市在分散发展的同时出现了相对集聚的现象。郊区以传统的居住和商业中心为基础,逐步发展成为全新的就业中心,因其功能完善并具有独立性,成为区域网络中的独立节点,与外围其他城市发生联系与沟通。这种地域空间单元被称为“边缘城市”(edge city),其概念首次由美国《华盛顿邮报》记者乔尔·加罗③提出,用于描述美国现代郊区化发展的外围集中现象。加罗认为,边缘城市代表了美国城市未来发展趋势,是新的社会经济形势下,人们对于未来工作、居住以及生活方式做出的价值抉择。他将边缘城市划分为三类,一类是小汽车普及之前已经存在的小规模人口聚集的郊区居民点、后随着公路和汽车普及而发展而成的边缘城市;一类是具有便利的交通区位条件、借助大型购物中心而繁荣起来的边缘城市;还有一类是完全遵循一定专业规划准则而建立起来的边缘城市。这一时期发展起来的“边缘城市”不仅仅是中心城市的卫星城,从更大意义上来讲更像是一个独立的特征鲜明的城市。这些边缘地区或外围地区直接与全球范围内的生产网络相连,使得城市内部中心与郊区之间的等级更加模糊,同时也淡化了中心城市作为“本地和地区文化中心”的角色。“边缘城市”在洛杉矶大都市区内部体现得十分明显。放大到洛杉矶大都市区的空间尺度来看,奥兰治、圣贝纳迪诺、里弗赛德和文图拉这四个区域,在1970年代期间人口增长率达到40%,就业增长率甚至更高④。同时,这些外围地区的内部结构越来越像一个完整的城市综合体。