大型高能加速器等“大科学装置”的出现是20世纪科学发展的一个重要特征①。对于大科学装置,不同的地区或国家有着各异的管理模式。如欧洲核子研究中心的多国联合管理模式、德国的“亥姆霍兹学会”模式、日本的独立行政法人模式、以及美国国家实验室的“政府所有,政府管理”或“政府所有,合同管理”等模式。对于美国,又以“依托大学建立与管理国家实验室”模式最为著名(以下简称“美国模式”),它属于“政府所有,合同管理”的一种。 约从2004年起,“美国模式”受到国内学界的普遍关注,美国许多世界一流大学的崛起被认为得益于此,如加州大学与伯克利劳伦斯国家实验室。“美国模式”的主要优势是实现大学和国家实验室的资源互补,例如,国家实验室可以通过提供先进的科研装置和条件,为学校整体学术水平的提升做出贡献;而大学则能够为国家实验室提供多学科的人才储备和学术支撑,拓展国家实验室解决关键科学问题的能力②。有鉴于美国的成功先例,自“十一五”规划以来,中国开始尝试采用这种模式作为探索世界一流大学建设的新举措,如依托华中科技大学组建“国家脉冲强磁场科学中心(筹)”和依托北京科技大学组建“国家材料服役安全科学中心(筹)”③。这项新举措在“十二五”规划中得到了进一步推广。 然而,新举措在实施过程中,预期的资源互补尚未实现,反而是国家实验室的资源被大学稀释或吸纳而逐步同化。例如,校内其他院系或实验室追逐原本属于国家实验室的经费或人才,使得二者资源趋同。这导致新举措陷入困境④。建设国家实验室需要庞大的资源投入,新举措也已处于全面展开阶段,倘若不能解决目前的困境,中国可能就要付出巨大代价。已有文献虽然对美国模式的组织架构、管理制度、运行机制及其在经济发展和科技创新中的作用和意义等方面的内容做了比较全面的研究[1][2]。但这类文献主要着重于美国模式的引入和介绍其中的成功事例,而很少讨论美国模式在中国的适用性。面遇如此困境,不得不令人担忧,新举措可行吗? 我们曾认为这种困境是中国独有的,例如“过度行政化”,这确实是造成中国大学众多问题的一个根源。然而,当回顾美国模式的历史,我们注意到一些尚未得到深入讨论的现象。这些现象表明,“美国模式”在美国当下的管理实践中早已发生了转变,而中国这项新举措所借鉴的却是转变前的“美国模式”,这会否是困境形成的另一个原因呢?为此,我们通过构建一个演化交易成本框架,对美国模式的变迁史做出了分析,并尝试从中寻找摆脱困境的启示。 1 理论导入与分析框架 1.1 资产专用性与治理结构形态 Coase在1937年初步创建了交易成本理论,后来的学者发展了Coase的思想,并提出“有限理性”和“投机主义”这两个基本假设以及“资产专用性”这个核心范畴,使交易成本理论在分析上具有了可操作性[3][4]。资产专用性指的是,为支撑某种具体交易而进行的耐久性投资,在不牺牲其生产价值的前提下,能够改变其用途或被其它人使用的程度[4]。目前已经识别出多种专用资产类型,如专用性场地、专用性实物资产以及专用性人力资本等等。在有限理性、投机主义和资产专用性的作用下,就需要针对各种交易建立合适的治理结构,作为投入资产的保护措施[5]。 交易成本理论曾认为大多数交易都可以归结到科层和市场两种治理结构形态中,当投入的资产专用性程度很低时,更有可能采用市场治理结构,而随着资产专用性程度的提高,则更有可能采用纵向或横向一体化治理结构(又称为“科层治理结构”)[6]。这一理论假说得到了大量实证研究的检验。例如,在经典研究文献中,Joskow发现与煤矿相邻近的电厂比其他燃煤电厂更有可能实行纵向一体化[7]。Masten对美国某航天公司进行实证分析,证实了部件设计的专用性程度越高,选择纵向一体化治理结构的概率就越大[8]。Monteverde和Teece通过对汽车公司开发特定汽车部件的实证研究,发现“工程劳动”投入强度越大,大企业越有可能实行纵向一体化[9]。 虽然也有研究探寻过介乎市场与科层之间的中间治理结构[10],但这种治理结构被认为是不稳定的,最终会转向市场或一体化治理结构[6]。然而,自20世纪八九十年代以来,随着越来越多的新组织形式出现,例如企业社会网络、战略联盟和连锁经营等等,中间治理结构被重新提上研究日程。这些组织形式既不是纯粹的市场,也不是纯粹的科层,既有一定程度的集中控制,同时,各参与者在法律上是独立实体,甚至在终端市场上可能相互竞争,是一种集市场与科层特征于一体的“混合治理”(hybrid governance)或“混合组织”(hybrid organization)(以下统称为“混合治理结构”)[11][12]。

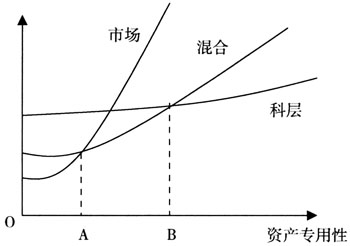

图1 混合治理结构与资产专用性的关系

图1 混合治理结构与资产专用性的关系

图1 混合治理结构与资产专用性的关系