云南省图书馆机构用户,欢迎您!

现在香港社工界都如火如荼地讨论这十年间夜青问题与深宵外展服务之间的关系。但这些讨论只属于社工专业范畴,却未曾从哲学层面进行反思。例如:夜青,他们是怎样成为自己的?夜青是如何成为童党的一部分的?夜青是“成年人日间就业社会”想象出来的他者吗?本文旨在借用法国哲人福柯的思想哲学,重新检视香港青少年深宵外展服务的发展,以窥探在汲汲营营的服务背后以上这些没有回答而又必须回答的问题。

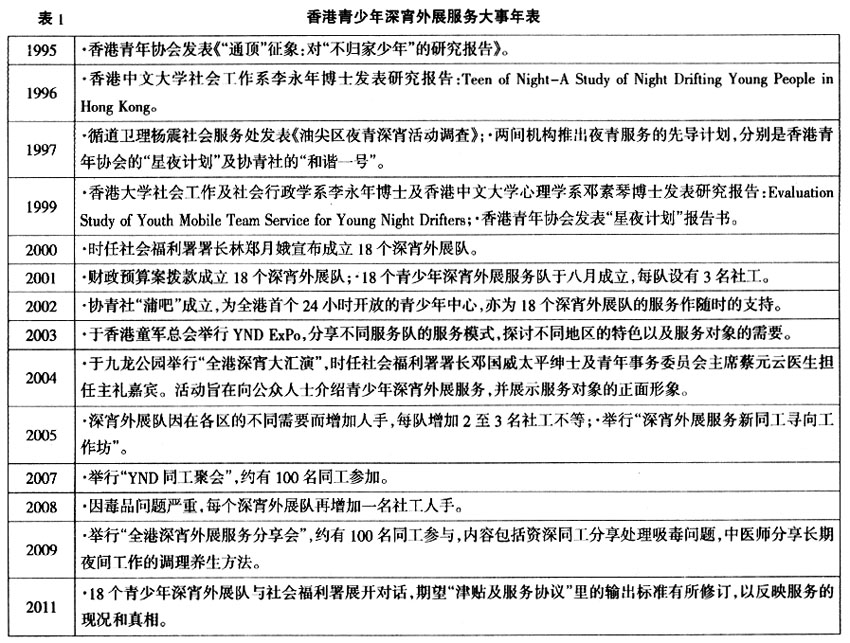

一、当社工遇上夜青 香港社工界对于香港夜青问题的关注,早在1995年的《“通顶”征象:对“不归家少年”的研究报告》中得以展开[2],而在1996年,香港中文大学社工系李永年博士发表了一份有关“夜青”的学术研究报告[3],正式为“夜青”命名。李永年博士认为,流连街上的原因大致可分为“社会环境因素”(Social Environmental Factors)和“地理环境因素”(Physical Environmental Factors)两种。所谓“社会环境因素”,是指疏离的家庭环境、既沉且闷又充斥着负面经验的学校或工作环境、不良朋辈影响等,而“地理环境因素”,即户外空间较广阔,让青年人有无拘无束的自由感觉。深宵流连街头就是这两种因素交织而成的问题。之后是社会服务机构的介入,既有“油尖区夜青深宵活动调查”的地区性问题剖析[4],也有以先导方式,成立了两队名为“星夜计划”和“和谐一号”的深宵服务队,直接为深宵流连街头的青少年提供服务[5]。据其前线服务经验观察所得,参与深宵活动的次数愈多,时间愈久,愈容易感染次文化和黑社会文化[6]。它试验两年之后,较具规模的服务检讨报告亦已完成,并向社会公布,表明问题的严重性:每晚约有一两万名青少年在街头流连[7],以及服务的有效性。经过诸般努力,社工与学术研究的配合终于得到香港政府的认同,于2000年开始,香港政府正式拨款成立深宵外展队,以每队3名社工的编制在全港十八区全面推行,而协青社亦在2002年成立“蒲吧”,作为首间24小时开放的青少年中心,同时亦为深宵外展队作随时的支持。2004年,香港社会福利署与青年事务委员会更在九龙公园举行“全港深宵大汇演”,向社会大众介绍青少年深宵外展服务,以展示服务对象的正面形象。往后几年,不乏服务经验分享会举行,有的分享新兴问题的处理手法,有的分享夜间工作的调理养生方法,这些大致得到同工青睐,而深宵外展队与香港政府之间的商议,仍围绕在“人手编制”和“服务标准”两大问题之上,直至现在。具体见下表。 二、当福柯遇上夜青 法国哲学学者德勒兹(Deleuze)曾经说过:“这个世纪将被称作‘福柯时代’。”这是言重了吗?一个知识分子再具分量都好,未至于成为一个时代的代号吧?何况德勒兹本来就是福柯的好友,“福柯时代”定是过誉吧?那我们从福柯理论的对手的角度,看看他们又怎样评价福柯,这应该公允一点吧?福柯理论上的对手——法兰克福学派的著名学者哈贝马斯,他可谓是反对福柯理论的佼佼者之一,曾以“年轻的保守主义者”来批评福柯理论是“思维上激进,行为上保守”,在政治的色谱上不过是另一种的保守立场。只是带着如此尖刻批评的哈贝马斯最后也不得不承认:“在我这一代对我们的时代进行诊断的哲学家圈子里,福柯是对时代精神影响最持久的。”[8]。显然,不论是知己还是对手,都对福柯理论的叛逆和创造作出了高度肯定。 那么,究竟谁是福柯?美国人类学家吉尔茨(Clifford Geettz)在纽约书评上介绍福柯的《规训与惩罚》英译本时,对“福柯是谁”作了一个很精彩的说法。他是这样说的:“他是个令人难以捉摸的人物。他是一个反历史的历史学家,一个反人本主义的人文科学家,一个反结构主义的结构主义者。”我们只能用很多“不是”来形容——他很有学问,但不是学者;他对伦理很有兴趣,但不是伦理学家;他研究语言的法则和意义,但不是语言学家;他探勘了鲜为人知的希腊历史,但他不是历史学家;他写了一本关于古典西方医学精神病的重要著作,但他也不是个医学专家……福柯的工作涉及好几个领域:历史、哲学、艺术、文学、心理学、社会学。他在20世纪末辞别了这个世界,他对规范的逾越、对超验性的指斥、对理性的抗争、对诗意的渴望、对极端体验的迷恋所发挥的振聋发聩的力量,足以改变人们的观点、改变人们的生活、改变人们的思维方式……福柯理论,在某种程度上说,可谓是改变了这个世界。 福柯在《知识考掘学》的导论中有这样的一段话:“不要问我是谁,也别要求我保持不变,让我们的官僚和警察去审查我们的文章是否符合秩序吧!至少我们在写作时,他们不用对我们进行道德说教。”好吧,对于福柯,我们可以别问他是谁,可是假如有天他遇上“夜青”,他的思想哲学会引起什么拷问?他的叛逆与创造会对“夜青”起着什么冲击,个中又有多少不一般呢? 三、来自福柯的拷问 (一)夜青,他们是怎样成为自己的? 关于福柯的著作和言论内容,一言以蔽之,就是探讨“人是怎样成为他自己”这个议题的,他批判西方传统,特别是批判18世纪欧洲“启蒙运动”以来的理性主义。他集中批判西方社会和西方人生活方式的三大关键:知识、权力和道德,并将三项交错地加以分析。我们自身为什么和怎样同时地成为知识、权力和道德的主体?我们自身在形成知识、权力和道德主体地位时,又是怎样地永远感受不到自身的不自由?福柯由此认为,如果我们自身并不知道自身的奥秘,不知道自身何以成为主体,却又同时成为被宰制的对象。那么,掌握再多知识真理,握有再强大的权力,把自身炼成德高望重的人,又有什么意思呢?我们自身究竟有没有可能不再成为主体性原则的奴隶?应该怎样走出主体性的牢笼,而使我们真正成为自身生命的自由的主人?所有这一切,都关系到我们自身的命运、现状和未来,也关系到我们现在所处的现代性,还关系到我们自身的生死存亡和自由。故此,福柯穷尽一生就是在研究“人是怎样成为自己”这一问题。

一、当社工遇上夜青 香港社工界对于香港夜青问题的关注,早在1995年的《“通顶”征象:对“不归家少年”的研究报告》中得以展开[2],而在1996年,香港中文大学社工系李永年博士发表了一份有关“夜青”的学术研究报告[3],正式为“夜青”命名。李永年博士认为,流连街上的原因大致可分为“社会环境因素”(Social Environmental Factors)和“地理环境因素”(Physical Environmental Factors)两种。所谓“社会环境因素”,是指疏离的家庭环境、既沉且闷又充斥着负面经验的学校或工作环境、不良朋辈影响等,而“地理环境因素”,即户外空间较广阔,让青年人有无拘无束的自由感觉。深宵流连街头就是这两种因素交织而成的问题。之后是社会服务机构的介入,既有“油尖区夜青深宵活动调查”的地区性问题剖析[4],也有以先导方式,成立了两队名为“星夜计划”和“和谐一号”的深宵服务队,直接为深宵流连街头的青少年提供服务[5]。据其前线服务经验观察所得,参与深宵活动的次数愈多,时间愈久,愈容易感染次文化和黑社会文化[6]。它试验两年之后,较具规模的服务检讨报告亦已完成,并向社会公布,表明问题的严重性:每晚约有一两万名青少年在街头流连[7],以及服务的有效性。经过诸般努力,社工与学术研究的配合终于得到香港政府的认同,于2000年开始,香港政府正式拨款成立深宵外展队,以每队3名社工的编制在全港十八区全面推行,而协青社亦在2002年成立“蒲吧”,作为首间24小时开放的青少年中心,同时亦为深宵外展队作随时的支持。2004年,香港社会福利署与青年事务委员会更在九龙公园举行“全港深宵大汇演”,向社会大众介绍青少年深宵外展服务,以展示服务对象的正面形象。往后几年,不乏服务经验分享会举行,有的分享新兴问题的处理手法,有的分享夜间工作的调理养生方法,这些大致得到同工青睐,而深宵外展队与香港政府之间的商议,仍围绕在“人手编制”和“服务标准”两大问题之上,直至现在。具体见下表。 二、当福柯遇上夜青 法国哲学学者德勒兹(Deleuze)曾经说过:“这个世纪将被称作‘福柯时代’。”这是言重了吗?一个知识分子再具分量都好,未至于成为一个时代的代号吧?何况德勒兹本来就是福柯的好友,“福柯时代”定是过誉吧?那我们从福柯理论的对手的角度,看看他们又怎样评价福柯,这应该公允一点吧?福柯理论上的对手——法兰克福学派的著名学者哈贝马斯,他可谓是反对福柯理论的佼佼者之一,曾以“年轻的保守主义者”来批评福柯理论是“思维上激进,行为上保守”,在政治的色谱上不过是另一种的保守立场。只是带着如此尖刻批评的哈贝马斯最后也不得不承认:“在我这一代对我们的时代进行诊断的哲学家圈子里,福柯是对时代精神影响最持久的。”[8]。显然,不论是知己还是对手,都对福柯理论的叛逆和创造作出了高度肯定。 那么,究竟谁是福柯?美国人类学家吉尔茨(Clifford Geettz)在纽约书评上介绍福柯的《规训与惩罚》英译本时,对“福柯是谁”作了一个很精彩的说法。他是这样说的:“他是个令人难以捉摸的人物。他是一个反历史的历史学家,一个反人本主义的人文科学家,一个反结构主义的结构主义者。”我们只能用很多“不是”来形容——他很有学问,但不是学者;他对伦理很有兴趣,但不是伦理学家;他研究语言的法则和意义,但不是语言学家;他探勘了鲜为人知的希腊历史,但他不是历史学家;他写了一本关于古典西方医学精神病的重要著作,但他也不是个医学专家……福柯的工作涉及好几个领域:历史、哲学、艺术、文学、心理学、社会学。他在20世纪末辞别了这个世界,他对规范的逾越、对超验性的指斥、对理性的抗争、对诗意的渴望、对极端体验的迷恋所发挥的振聋发聩的力量,足以改变人们的观点、改变人们的生活、改变人们的思维方式……福柯理论,在某种程度上说,可谓是改变了这个世界。 福柯在《知识考掘学》的导论中有这样的一段话:“不要问我是谁,也别要求我保持不变,让我们的官僚和警察去审查我们的文章是否符合秩序吧!至少我们在写作时,他们不用对我们进行道德说教。”好吧,对于福柯,我们可以别问他是谁,可是假如有天他遇上“夜青”,他的思想哲学会引起什么拷问?他的叛逆与创造会对“夜青”起着什么冲击,个中又有多少不一般呢? 三、来自福柯的拷问 (一)夜青,他们是怎样成为自己的? 关于福柯的著作和言论内容,一言以蔽之,就是探讨“人是怎样成为他自己”这个议题的,他批判西方传统,特别是批判18世纪欧洲“启蒙运动”以来的理性主义。他集中批判西方社会和西方人生活方式的三大关键:知识、权力和道德,并将三项交错地加以分析。我们自身为什么和怎样同时地成为知识、权力和道德的主体?我们自身在形成知识、权力和道德主体地位时,又是怎样地永远感受不到自身的不自由?福柯由此认为,如果我们自身并不知道自身的奥秘,不知道自身何以成为主体,却又同时成为被宰制的对象。那么,掌握再多知识真理,握有再强大的权力,把自身炼成德高望重的人,又有什么意思呢?我们自身究竟有没有可能不再成为主体性原则的奴隶?应该怎样走出主体性的牢笼,而使我们真正成为自身生命的自由的主人?所有这一切,都关系到我们自身的命运、现状和未来,也关系到我们现在所处的现代性,还关系到我们自身的生死存亡和自由。故此,福柯穷尽一生就是在研究“人是怎样成为自己”这一问题。