云南省图书馆机构用户,欢迎您!

服务设施可达性对于居民生活质量的重要性越来越受到国内外研究和城市规划的广泛重视,然而中国城市发展过程中却暴露出服务设施可达性下降的问题。从居民的视角出发,构建影响中国城市居民服务设施可达性偏好与现实错位的分析框架。在此基础上,分析了基于北京市2005年居住环境调查主观数据对居民的服务设施可达性偏好。利用北京城市服务设施空间数据借助GIS评估居民的客观服务设施可达性,通过多元回归模型讨论居民服务设施可达性偏好与现实的错位情况和相关因素并侧重验证城市空间结构和住房获取渠道的影响,这些因素与中国的城市发展和住房政策变化紧密相关,并将基于此提出促进居民实现其服务设施可达性偏好的城市规划和政策建议。

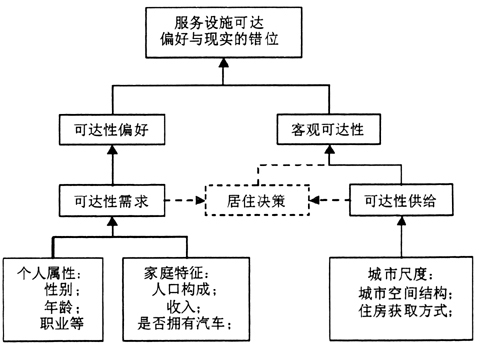

图1 服务设施可达性偏好与现实错位的分析框架 Fig.l Theoretical framework on incongruence between facility accessibility preference and reality 2 分析框架 过去30多年来,中国经历了由市场和政府共同推动的快速城市空间扩张。期间市场引发的工业化带动城市化的发展,政府则为城市扩张和郊区化提供制度支持和公共物品。由于市场的发展通常领先于政府的规划管理和政策制定,郊区就业与配套设施大大滞后于住宅的发展速度,同时低密度蔓延式的郊区化也不利于城市公共服务设施配套建设和公共交通的组织运营,导致郊区公共服务设施供需矛盾日渐突出[15]。与此同时,土地和住房的市场化进一步切断了住房和服务设施的联系。传统的单位制度下,除了工作设施之外,还为职工提供居住设施、生活设施和教育、娱乐、卫生等福利设施[16],是一种功能高度融合的居住模式,能够大大减轻职工家务劳动的负担[17],这一建设模式和新城市主义对“混合功能区”的要求相吻合。但是土地和住房市场化以后,居住设施和服务设施的关系发生改变,开发商成为居住设施的建造主体,而服务设施的建设主体则多元化,导致住房和服务设施的建设无法同步。更为重要的是,福利住房分配制度的取消以及房地产市场的快速发展为居民提供了自由选择住宅区位的可能性[18],掌握资源丰富、支付能力较强的群体更可能在市场中实现其服务设施可达性的偏好,因此居民支付能力的差异有可能在住房市场中显现出来(图1)。 从居民个体的角度来看,导致服务设施可达性偏好与实际居住决策产生错位的原因包括3方面。首先,居住决策需要考虑的因素是多维的,不仅包括服务设施可达性,还包括就业可达性、社会环境以及住房本身的特征等[19],居民在决策时需要对这些要素进行权衡,但是住房具有很强的时空限制,一套住房不可能满足所有居住偏好[20-21],因此最强烈的居住偏好会使得其他偏好成为次要考虑因素[22]。第二,每个居民的居住偏好会根据他的社会经济属性、生命周期、性格特质[23-24]等不同,但是居住决策通常以家庭为单位来制定,内部成员之间需要不断的妥协。而且居住偏好是动态的,会随着居民收入增加、家庭构成变化等改变,因此曾经满足偏好的住房可能不再满足新的需求。最重要的是,居民的居住决策受到居民支付能力的制约。因为居民所掌握的资源是既定的,只能在能力范围内选择效用最大化的住房。居民的支付能力通常由家庭收入决定,但也存在例外。例如我国回迁房的分配通常根据原有住房的大小及家庭人数决定,而在福利分房制度下居住条件首先是由居民所属的单位决定,其次在单位内部,还要根据他们的职位、工龄、工作表现等来决定[25]。

图1 服务设施可达性偏好与现实错位的分析框架 Fig.l Theoretical framework on incongruence between facility accessibility preference and reality 2 分析框架 过去30多年来,中国经历了由市场和政府共同推动的快速城市空间扩张。期间市场引发的工业化带动城市化的发展,政府则为城市扩张和郊区化提供制度支持和公共物品。由于市场的发展通常领先于政府的规划管理和政策制定,郊区就业与配套设施大大滞后于住宅的发展速度,同时低密度蔓延式的郊区化也不利于城市公共服务设施配套建设和公共交通的组织运营,导致郊区公共服务设施供需矛盾日渐突出[15]。与此同时,土地和住房的市场化进一步切断了住房和服务设施的联系。传统的单位制度下,除了工作设施之外,还为职工提供居住设施、生活设施和教育、娱乐、卫生等福利设施[16],是一种功能高度融合的居住模式,能够大大减轻职工家务劳动的负担[17],这一建设模式和新城市主义对“混合功能区”的要求相吻合。但是土地和住房市场化以后,居住设施和服务设施的关系发生改变,开发商成为居住设施的建造主体,而服务设施的建设主体则多元化,导致住房和服务设施的建设无法同步。更为重要的是,福利住房分配制度的取消以及房地产市场的快速发展为居民提供了自由选择住宅区位的可能性[18],掌握资源丰富、支付能力较强的群体更可能在市场中实现其服务设施可达性的偏好,因此居民支付能力的差异有可能在住房市场中显现出来(图1)。 从居民个体的角度来看,导致服务设施可达性偏好与实际居住决策产生错位的原因包括3方面。首先,居住决策需要考虑的因素是多维的,不仅包括服务设施可达性,还包括就业可达性、社会环境以及住房本身的特征等[19],居民在决策时需要对这些要素进行权衡,但是住房具有很强的时空限制,一套住房不可能满足所有居住偏好[20-21],因此最强烈的居住偏好会使得其他偏好成为次要考虑因素[22]。第二,每个居民的居住偏好会根据他的社会经济属性、生命周期、性格特质[23-24]等不同,但是居住决策通常以家庭为单位来制定,内部成员之间需要不断的妥协。而且居住偏好是动态的,会随着居民收入增加、家庭构成变化等改变,因此曾经满足偏好的住房可能不再满足新的需求。最重要的是,居民的居住决策受到居民支付能力的制约。因为居民所掌握的资源是既定的,只能在能力范围内选择效用最大化的住房。居民的支付能力通常由家庭收入决定,但也存在例外。例如我国回迁房的分配通常根据原有住房的大小及家庭人数决定,而在福利分房制度下居住条件首先是由居民所属的单位决定,其次在单位内部,还要根据他们的职位、工龄、工作表现等来决定[25]。