云南省图书馆机构用户,欢迎您!

城镇保障性住房制度直接塑造了保障性住区,这一“国家化”的社会空间在不同的城市呈现出迥异的类型。通过梳理城镇保障房制度的演变及在广州的实施,将广州的保障性住区分为四类:1986-1998年建成的承接单位体制内住房困难户的住区、1999-2005年建成的承载党政机关和教医系统住房困难家庭的住区、2006年后新建的主要承载具有城市户籍的社会双困群体的住区、建设历程跨越多制度阶段的承载多类保障群体的综合住区;通过“典型案例”研究,各类保障住区的现状社会空间可归纳为:“类西方‘社会型’公共住区的极度贫困均质空间”、“介于中国城市普遍存在的贫困集聚区的‘贫困混杂空间’和西方混合社区的‘有序混合空间’之间但混杂性高的贫困空间”、“介于两者之间但有序性强的混合空间”、“类商品房住区”的均质非贫困空间。

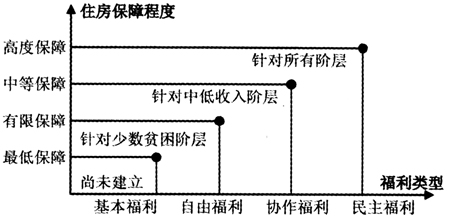

图1 国家福利体制对保障性住房制度类型的解析图 Fig.1 The explanation of national welfare system to indemnificatory housing system 诸多类型中,西方的研究较侧重于社会型“公共住区”。尤其在美国、加拿大、奥地利、新西兰和英国等为基于“安全网”式经济状况调查的低收入家庭、个别阶层等国家依赖者提供公共住房的自由福利国家[7],社会型“公共住区”作为政府塑造的城市空间,一直是地理、社会学界评估公共住房政策实施效果的重要对象。相关研究成果集中在城市整体社会空间表征和局部空间表征上;在城市整体社会空间层面,公共住区表现出“地盘烙印化”、“种族隔离”、“在已有的城市贫民区内部或边缘选址并迥异于城市肌理的设计”等特征[9,10],导致公共住区成为“承装贫困群体尤其是非裔美国妇女—孩子的容器[11]”、其空间选址固化种族性空间集聚[12]、反居住隔离政策使种族飞地(ethnic enclaves)发展成种族性和社会性群体集聚区[13,14]、空间融合而社会隔离[15]等不良影响产生;但也有正面影响,例如,新加坡1989年的邻里种族限制政策使得先前公共住区形成种族飞地的趋势得到遏制,并使种族分布比率基本达到政策控制目标[16]。局部空间上,研究内容则涵盖公共住区内部的社会犯罪[17~19]、集体效能[20,21]、贫困极化[22]、集聚性贫困衍生出的各种社会病态[23~25]等。 国内城市地理学与保障性住区相关的研究较广泛,包括贫困邻里[26~28]、非正规住房[29,30]、棚户区[31,32]等;以保障性住区为对象的研究集中在20世纪末以后,随着2006年后我国城镇保障性住房制度的重建,保障性住区成为新兴的研究热点;但目前,学术成果仍较少,涉及经济适用房的空间选址及其对居住分异的影响[33~35]、解困住区的设施运营[36]、保障性住区居民的行为空间[37]等层面。无论是涵盖层面还是研究深度,相关研究都还不够;尤其是首要的社会空间特征,应尽快得到深入透彻的解析。 同时,纵观城市社会空间研究的视角转向,近年来宏观社会空间研究渐趋成熟,“微观空间”目前正成为城市地理学的新兴视角。除既往的对商品房住区[38]、边缘社区[39,40]等常规型社会空间的探讨较充分外,基于问卷调查和半结构访谈的特例型或新型微观空间的研究正受到重视,冯健等对中关村高校周边居住区社会空间的剖析[41]、李志刚等分别对广州黑人聚居区、广州日本移民生活空间的实证研究[2,42]是微观视角下关于该类社会空间的较新成果。本文选择保障性住区,有利于拓展城市地理学关于社会空间的研究内容。 目前,学术界对我国保障性住区社会空间特征的理解,以及非学界的认识,“贫困性”、“贫民区”似乎是其固有的标签;实际上并非如此。那么,我国城镇的保障性住区社会空间表现出哪些特征?与西方社会型公共住区相比,有哪些不同?本文通过对广州的研究,采用典型案例、问卷调查、半结构访谈、实地踏勘等方法,系统解答上述问题。 2 广州保障性住区的基本概况 我国保障性住区的社会空间特征难以用Esping-Anderson等总结的任何某种类型[6,7]予以归纳,其与保障性住房制度体系的整体建设历程密切相关。一方面,我国“渐进式”的城镇住房制度改革导致保障性住房制度携带太多的历史痕迹,全民福利公房制度遗留的住房短缺很长时期内都是保障性住房制度所要解决的主要问题,这是导致广州等地的保障性住区独居特色的制度性诱因。另一方面,保障性住区是否分期开发、开发过程跨越的政策阶段,是决定其社会空间特征的又一重要因素。因此,在对上述问题展开分析之前,需要梳理保障性住房制度的演变、在广州的实施以及广州的建设行动。 2.1 城镇保障性住房制度的演变及其在广州的实施 关于我国城镇“保障性住房”的概念,被保障对象的社会经济属性是核心内涵之一,它是影响保障性住区社会空间特征的决定性因素。按照最早出台于1994年的政策文件和1998年的定性政策,“住房困难的中低收入家庭”是界定被保障对象的标准,且被细分为租赁政府或单位廉租房的“最低收入家庭”和购买经济适用房的“中低收入家庭”。但由于我国特有的“渐进性”住房改革模式,被保障性对象并不仅限于此,来自国有企事业单位的“住房困难职工”在很长的时期都是首要的被保障群体,20世纪90年代建设的具有保障性质的单位集资建房、安居房、解困房等均以该类群体为主要安置对象。根据被保障群体及对应的保障房类型,城镇保障性住房制度出现四个阶段性的演化特征(图2)。

图1 国家福利体制对保障性住房制度类型的解析图 Fig.1 The explanation of national welfare system to indemnificatory housing system 诸多类型中,西方的研究较侧重于社会型“公共住区”。尤其在美国、加拿大、奥地利、新西兰和英国等为基于“安全网”式经济状况调查的低收入家庭、个别阶层等国家依赖者提供公共住房的自由福利国家[7],社会型“公共住区”作为政府塑造的城市空间,一直是地理、社会学界评估公共住房政策实施效果的重要对象。相关研究成果集中在城市整体社会空间表征和局部空间表征上;在城市整体社会空间层面,公共住区表现出“地盘烙印化”、“种族隔离”、“在已有的城市贫民区内部或边缘选址并迥异于城市肌理的设计”等特征[9,10],导致公共住区成为“承装贫困群体尤其是非裔美国妇女—孩子的容器[11]”、其空间选址固化种族性空间集聚[12]、反居住隔离政策使种族飞地(ethnic enclaves)发展成种族性和社会性群体集聚区[13,14]、空间融合而社会隔离[15]等不良影响产生;但也有正面影响,例如,新加坡1989年的邻里种族限制政策使得先前公共住区形成种族飞地的趋势得到遏制,并使种族分布比率基本达到政策控制目标[16]。局部空间上,研究内容则涵盖公共住区内部的社会犯罪[17~19]、集体效能[20,21]、贫困极化[22]、集聚性贫困衍生出的各种社会病态[23~25]等。 国内城市地理学与保障性住区相关的研究较广泛,包括贫困邻里[26~28]、非正规住房[29,30]、棚户区[31,32]等;以保障性住区为对象的研究集中在20世纪末以后,随着2006年后我国城镇保障性住房制度的重建,保障性住区成为新兴的研究热点;但目前,学术成果仍较少,涉及经济适用房的空间选址及其对居住分异的影响[33~35]、解困住区的设施运营[36]、保障性住区居民的行为空间[37]等层面。无论是涵盖层面还是研究深度,相关研究都还不够;尤其是首要的社会空间特征,应尽快得到深入透彻的解析。 同时,纵观城市社会空间研究的视角转向,近年来宏观社会空间研究渐趋成熟,“微观空间”目前正成为城市地理学的新兴视角。除既往的对商品房住区[38]、边缘社区[39,40]等常规型社会空间的探讨较充分外,基于问卷调查和半结构访谈的特例型或新型微观空间的研究正受到重视,冯健等对中关村高校周边居住区社会空间的剖析[41]、李志刚等分别对广州黑人聚居区、广州日本移民生活空间的实证研究[2,42]是微观视角下关于该类社会空间的较新成果。本文选择保障性住区,有利于拓展城市地理学关于社会空间的研究内容。 目前,学术界对我国保障性住区社会空间特征的理解,以及非学界的认识,“贫困性”、“贫民区”似乎是其固有的标签;实际上并非如此。那么,我国城镇的保障性住区社会空间表现出哪些特征?与西方社会型公共住区相比,有哪些不同?本文通过对广州的研究,采用典型案例、问卷调查、半结构访谈、实地踏勘等方法,系统解答上述问题。 2 广州保障性住区的基本概况 我国保障性住区的社会空间特征难以用Esping-Anderson等总结的任何某种类型[6,7]予以归纳,其与保障性住房制度体系的整体建设历程密切相关。一方面,我国“渐进式”的城镇住房制度改革导致保障性住房制度携带太多的历史痕迹,全民福利公房制度遗留的住房短缺很长时期内都是保障性住房制度所要解决的主要问题,这是导致广州等地的保障性住区独居特色的制度性诱因。另一方面,保障性住区是否分期开发、开发过程跨越的政策阶段,是决定其社会空间特征的又一重要因素。因此,在对上述问题展开分析之前,需要梳理保障性住房制度的演变、在广州的实施以及广州的建设行动。 2.1 城镇保障性住房制度的演变及其在广州的实施 关于我国城镇“保障性住房”的概念,被保障对象的社会经济属性是核心内涵之一,它是影响保障性住区社会空间特征的决定性因素。按照最早出台于1994年的政策文件和1998年的定性政策,“住房困难的中低收入家庭”是界定被保障对象的标准,且被细分为租赁政府或单位廉租房的“最低收入家庭”和购买经济适用房的“中低收入家庭”。但由于我国特有的“渐进性”住房改革模式,被保障性对象并不仅限于此,来自国有企事业单位的“住房困难职工”在很长的时期都是首要的被保障群体,20世纪90年代建设的具有保障性质的单位集资建房、安居房、解困房等均以该类群体为主要安置对象。根据被保障群体及对应的保障房类型,城镇保障性住房制度出现四个阶段性的演化特征(图2)。