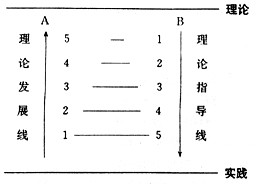

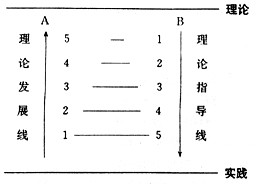

(一) 在过去的十多年(80年代初到90年代初)期间,我国对社会科学的研究发展迅猛。这种发展尤其表现在对国外社会科学理论的大量介绍。在方法论研究领域的情况也是如此。从80年代初到90年代初,这期间出版的有关国外学者对方法论研究(直接的或间接的)的译文,以及国内学者对此方面研究的文章、专著,其种类之多、数量之大、内容之广,在我国社会科学研究史上都达到了高峰。历史的、文学的、教育学的、美学的、社会学的、体育的、数学的、等等,以“方法”或“方法论”为文章标题或书名的,应有皆有,以致一度在我国形成了“方法论热”。但毋庸讳言,在“艺术性”研究——我国学者研究传统的一个重要特征——的影响下,一些学者在有关“方法论研究”的专著中自觉或不自觉地对其研究采取了“艺术性”的处理。其主要标志是对方法论这一特殊术语的定义、研究对象作或自由性的,或肤浅性的解释。于是,在如此解释的引导下,一些学者在他们业已出版的那些关于方法论研究的“专著”中不可避免地要拼凑、组合各种“方法”,并尽可能地使之“烩之一起”,成为“方法大全”、“方法百科全书”,让其内容包容哲学方法、历史方法、逻辑方法、历史与逻辑一致方法、“多论法”(系统论、信息论、控制论、耗散结构论、协同论等)、社会学方法、灵感思维方法、艺术方法;综合抽象法、归纳法、演绎法、个体分析法、社会调查法;实验法、统计法、收集数据法、观察法、询问法,等等。如此做法,不仅曲解了方法论自身,使“方法论(methodology)”或“方法学”失去了它的质的规定性和特殊要求,从而也就失去了对它研究的理论和实践意义,而且一定程度上误导了我国对方法论研究的方向。于是,在一定炽热的研究方法论高潮中,因误导而出现的结果是:学者们出成果固然多矣,但真正能科学地用于实践的则实在太少。而且,即令用于实践的,以定量法为例,对那些诸如为什么对某一课题必须要用此法?运用此法时,受什么条件限制?研究结果的科学程度有多大等等问题则更少有人问津,或者根本就不知道怎样问津。除此之外,对一些会做学问的人来说,一旦“江郎才尽”、思到尽头,就不得不转移研究战场,视继续性的方法论研究为多余之物。 从学科发展来说,在西方国家,真正作为一门独立学科的方法论发端于本世纪70年代,迅猛发展、成长于80年代,现正在向更成熟的方向进军。“哲学在许多方面已经失去或放弃了它那种规定和指导各科知识的崇高使命。它已逐渐专心于研究方法学。”[1]就一向以经验主义研究传统为主的美国而论,虽然在诸多门类的社会科学领域里,定量研究(quantitative research)很有市场,但把定量研究放到方法论高度进行考察、分析、证明,那还是80年代的事。例如,在教育研究领域,是否定量研究就是科学的?有多少种定量研究?定性研究是否是科学的?有多少种定性研究?定性研究能与定量研究和平共处、以致能相映生辉吗?对这些问题的回答也还是因史密斯(J.Smith)的发难才引起方法论学家们的关注,以致才大大地推动了对社会科学方法论研究的深入发展。[2] 随着方法论研究的深入,我国有的学者在不同程度上也明确地指出方法论研究的方向、功能,如许玉乾先生就曾指出,“哲学作为一种关于世界的普遍性原理,要想真正对科学发挥指导作用,就必须向方法论转化,以便‘靠近’科学。”[3]许先生的如此看法可能在我国有很大的代表性,与世界上业已形成的方法论观基本一致。但除此之外,很多学者在深入研究方法论时,其旨趣与世界上其他国家学者间的区别就显见了。其区别最主要的表现是:如上文中提及的,我国学者在对“方法论”理解上,要不就是哲学性的思辨,要不就是太务实性的研究技巧集合。 (二) 那么,方法论研究的主旨是什么?在西语中,方法论("methodology",有人译为方法学)一词由“method+ology”构成。而“method”又起源于“meta+hodos”之合意,即“探求某种目的的历程”。[4]据此,以极简略的语言来回答,那就是:方法论研究的主旨是科学地而不是思辨地去处理理论怎样指导实践的关系。为了清楚地解说这一问题,让我们看看与哲学家、理论家相比,方法论家们是如何对待理论与实践之关系的。 以怎样简洁的语言去陈述理论与实践的关系?通常对此问题的回答是:理论源于实践,但又能指导实践。如果回答真是如此,这也仅是哲学家式的回答,方法论家们对此是不为满足的。因为从他们所工作的要求来说,重要的不仅是理论与实践的关系是什么(what),而是怎样(how)把所理解的“什么”量化——按理论系统的性质,科学地对高层次理论一层一层地由高到低、直至向操作性的实践方向转化。方法论家们相信,惟其如此,作为方法论学科的价值才能得以实现,对其研究所进行的工作才有实效性的意义。反之,如果方法论学者的研究成果没有实现上述要求,那么,无论他们的工作是如何出色,他们所研究的学科在名义上是如何重要地有益于实践,其结果除了有可能像哲学家、理论家那样在思辨的高空中翱翔外,余下的仍是赶时髦性的空谈。明乎上述,我们绝无小觑哲学家之意,而仅是说明哲学家、理论家与方法论家各自有自身的质的规定性要求,两者可以集于一身而得以实现,但职责上绝不可混淆。其道理如同董事长(哲学家)与总经理(方法论家)之关系一样。 在方法论家们看来,理论与实践发展的层次之间存在着下图所示的关系: