云南省图书馆机构用户,欢迎您!

水彩画的高贵,表现出某种脱离尘世的东西。写生水彩画呈现出不凡的品质,反对自然主义的阐释,演绎个性化语言,因而存在着某种不真实,却散发出水彩画家个性语言的精神。按写实主义眼光看水彩漫开的水韵意象,似乎存在着某种荒诞性。苏珊·桑塔格也意识到这一问题,她说:“所有艺术皆为精巧的以假乱真之物,因而是谎言。”[1](P4)但却是人的精神产品。

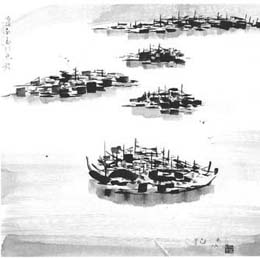

《海南岛打鱼船》(水墨) 吴冠中 弗拉基米尔·纳博科夫在《文学讲稿》里谈到:“一个孩子从尼安德特峡谷里跑出来大叫‘狼来了’,而背后果然紧跟一只大灰狼——这不成其为文学,孩子大叫‘狼来了’而背后并没有狼——这才是文学。”[2](P4)听到狼来了的叫喊声,自然有一种期待,盼着叫喊声的结果,而那一结果没有出现大灰狼,我们把期待看到的那一幕称为语言背景。语言背景的缺失,往往以想象的语言背景去弥补,于是往往用意象性中的狼替代真实出现的狼。狼来了的叫喊之后并没有狼,说谎的孩子这个典型的形象被烘托出来了。写生水彩同样需要描绘的背景,画家面对那一片风景有各种各样的选择,可以选择写实主义的描绘方式,也可以选择表现主义的创作手法。不同的描绘方式,水彩画面效果截然不同,其审美境界也大不一样。自然主义地描绘那一片风景,效果就像那个孩子大叫狼来了背后真跟着大灰狼一样,真实可信但缺乏意料之外的悬念。相反,第一句话之后,并不按着意料中的规律说第二句话,语言因此产生意外的惊奇。来源于那一片风景但采取不写实的表现手法,画面答案与那一片风景不一致,但作为画家的自身主体性被呈现出来了,因为有了画家主体性的水彩画面总是高于自然主义描绘的如实记录。因此,“在丛生的野草中的狼和夸张的故事中的狼之间有一个五光十色的过滤片,一副棱镜,这就是文学的艺术手段。”[2](P4)画面明显带着画家主体性意识的水韵意象与那一片风景之间,真实的狼与意象的狼之间存在着裂隙,似乎在现实与非现实之间矗立着一道黑暗地带,只有真正的艺术家能够跨越黑暗地带并以自己的语言之光照亮它。 一、风景写生水彩的荒诞现象 风景写生水彩特别需要某种状态,特别在乎处于某一片风景前的现场感,画家身处其境,所有的视觉背景为我展开,“登山则情满于山,观海则意溢于海”[3]。但是现场感往往受到种种条件的限制,自然的条件如烈日暴晒之下,画家很难控制画面上的水分,干涩的画面难以耕耘,水涝的画面难以塑造风景的物象,带上的电吹风找不到插座,无奈地一边等一边吸一支烟,说不清那情绪是焦虑还是享受。烟吸完了,画面的水分也差不多干了,再次鼓起激情投入画面的描绘中,忽回首瞥见那片阴影移位了,景物间的秩序改变了,原来画面的秩序与此刻感觉完全变样,一股无名的躁动捣鼓得画家心烦意乱。与此截然不同的是,擅长风景写生的水彩画家特别渴望这种现场感,现场感可以提供某种在画室里不可多得的慌乱,使画家处在特别紧张的状态中,慌乱中会凝聚一种排除其它杂念的力量,并迸发出某种非理性的激情,慌乱也会激起某种忘乎习惯性规矩的知觉,似乎体验到阮籍“天地是我家”的感觉,天地在我之外,我在天地之内。现场感的两面性矛盾有利有弊,不管善于不善于驾驭现场感,画家主体性与那一片风景客体性之间都存在不可抗拒的纠葛。现场感的价值在于画家身受天地的感染,在受感染的体验中把自己的内在精神朝向大自然,现场感的在场使我与天地交集,不是简单的向那一片风景索要什么,而是通过身处现场感的在场体验,获得某种不可预测的知觉。这种现场感的心理活动显示着某种神秘,是极其复杂的内心活动,为寻觅自己的水彩语言,画家与那一片风景之间必然要有一番抗争。所以,画家的绘事活动存在许多不可思议的荒诞。

《海南岛打鱼船》(水墨) 吴冠中 弗拉基米尔·纳博科夫在《文学讲稿》里谈到:“一个孩子从尼安德特峡谷里跑出来大叫‘狼来了’,而背后果然紧跟一只大灰狼——这不成其为文学,孩子大叫‘狼来了’而背后并没有狼——这才是文学。”[2](P4)听到狼来了的叫喊声,自然有一种期待,盼着叫喊声的结果,而那一结果没有出现大灰狼,我们把期待看到的那一幕称为语言背景。语言背景的缺失,往往以想象的语言背景去弥补,于是往往用意象性中的狼替代真实出现的狼。狼来了的叫喊之后并没有狼,说谎的孩子这个典型的形象被烘托出来了。写生水彩同样需要描绘的背景,画家面对那一片风景有各种各样的选择,可以选择写实主义的描绘方式,也可以选择表现主义的创作手法。不同的描绘方式,水彩画面效果截然不同,其审美境界也大不一样。自然主义地描绘那一片风景,效果就像那个孩子大叫狼来了背后真跟着大灰狼一样,真实可信但缺乏意料之外的悬念。相反,第一句话之后,并不按着意料中的规律说第二句话,语言因此产生意外的惊奇。来源于那一片风景但采取不写实的表现手法,画面答案与那一片风景不一致,但作为画家的自身主体性被呈现出来了,因为有了画家主体性的水彩画面总是高于自然主义描绘的如实记录。因此,“在丛生的野草中的狼和夸张的故事中的狼之间有一个五光十色的过滤片,一副棱镜,这就是文学的艺术手段。”[2](P4)画面明显带着画家主体性意识的水韵意象与那一片风景之间,真实的狼与意象的狼之间存在着裂隙,似乎在现实与非现实之间矗立着一道黑暗地带,只有真正的艺术家能够跨越黑暗地带并以自己的语言之光照亮它。 一、风景写生水彩的荒诞现象 风景写生水彩特别需要某种状态,特别在乎处于某一片风景前的现场感,画家身处其境,所有的视觉背景为我展开,“登山则情满于山,观海则意溢于海”[3]。但是现场感往往受到种种条件的限制,自然的条件如烈日暴晒之下,画家很难控制画面上的水分,干涩的画面难以耕耘,水涝的画面难以塑造风景的物象,带上的电吹风找不到插座,无奈地一边等一边吸一支烟,说不清那情绪是焦虑还是享受。烟吸完了,画面的水分也差不多干了,再次鼓起激情投入画面的描绘中,忽回首瞥见那片阴影移位了,景物间的秩序改变了,原来画面的秩序与此刻感觉完全变样,一股无名的躁动捣鼓得画家心烦意乱。与此截然不同的是,擅长风景写生的水彩画家特别渴望这种现场感,现场感可以提供某种在画室里不可多得的慌乱,使画家处在特别紧张的状态中,慌乱中会凝聚一种排除其它杂念的力量,并迸发出某种非理性的激情,慌乱也会激起某种忘乎习惯性规矩的知觉,似乎体验到阮籍“天地是我家”的感觉,天地在我之外,我在天地之内。现场感的两面性矛盾有利有弊,不管善于不善于驾驭现场感,画家主体性与那一片风景客体性之间都存在不可抗拒的纠葛。现场感的价值在于画家身受天地的感染,在受感染的体验中把自己的内在精神朝向大自然,现场感的在场使我与天地交集,不是简单的向那一片风景索要什么,而是通过身处现场感的在场体验,获得某种不可预测的知觉。这种现场感的心理活动显示着某种神秘,是极其复杂的内心活动,为寻觅自己的水彩语言,画家与那一片风景之间必然要有一番抗争。所以,画家的绘事活动存在许多不可思议的荒诞。  《林》(水彩)郭宁 奥古斯丁质疑时间,时间将偶然性给予每一次的写生,风景变化的偶然性,画家自身情绪的偶然性,画面水分控制的偶然性。偶然性使画家疲于奔命,偶然性存在使画家总是处于尴尬状态。光线投射那片风景现出动人的偶然性效果吸引着画家,但说变就变,亢奋的激情顿时化为乌有,忽然什么感觉都找不着。偶然性的显现之所以能够刺激某种情绪,主要是偶然性显现的背后隐藏着某种秩序,与画家内在的审美秩序遥相感应,像康定斯基的符号般笔触暗暗吻合画家内心的旋律般秩序。虽然必然性包含偶然性,但是偶然性并不一定包括必然性,当画家用规律性语言对待偶然性的显现,并没能收到预期的画面效果,因此,水彩画家总是受到短暂时间的逼迫。水彩画家的能力不可能追赶偶然性的变化,相反,只能在偶然性面前陷入绝对的沮丧之中。依赖偶然性显现的画家,往往到处搜寻动人的风景,寻找刺激内在秩序的偶然性感觉。萨特在《被捆绑的人》里描述“既没有选择一种新的观察方式,便到处寻找新的景色,但是纯属徒劳。”[4](P82)偶然性的显现并没有好坏之分,但是,对于尚未形成自己写生规则的水彩画家来说,偶然性可能是捆绑自由发挥的绳索,相对于那些具备自己语言的水彩画家就一定是某种契机。那么,偶然性感觉与实在之间逐渐显出可疑的暧昧关系,水彩画家善于从暧昧关系那里寻觅自己的表现空间,因为建立在偶然性感觉之上的知觉有一种极大的张力,被刺激起来的知觉反过来却要否定偶然性显现。知觉判断与偶然性的感觉使水彩画家陷入矛盾的纠葛之中,来源于偶然性的知觉,不但没有肯定偶然性反倒要扬弃偶然性。水彩画家与偶然性的感受中,触及到知觉与感觉之间存在的荒诞。 只要细细体验写生水彩画的状态及其身处现场感知觉的获取过程,就必然遭遇许多程度不同的荒诞。问题是如何转变荒诞为有价值的语言?那么,首先必须解释荒诞是什么意思,按照字典的定义,荒诞即不现实,不合情理,含有夸张、放荡、超乎想象。意义的确立显然是以另一对立面来确定的,荒诞是从那个对立面滋生出来的意象性现象,只要人的行为越过现实、实在、可信、合情合理的界限,就会感受到荒诞意味。人们总是欲求超越自己,当奋力超越努力的限度,当理想越过了现实的存在,很容易体验到无意义性的荒诞。西西弗神话是一个极其荒诞的故事,西西弗神把大石头往山顶上推,大石头立刻滚落山谷底,西西弗必须再次将大石推到山顶,这种没有结果的努力使西西弗神发现自己的行为极其荒诞。[5](P117)阿尔贝·加缪是这样来定义荒诞概念的,人的行为与所遵循的原则之间存在着彻底的二律背反,“‘这是荒诞的’,意味着‘这是不可能的’,但也意味着‘这是矛盾的’。”[5](P29)“所谓荒诞,是根据存在于他的动机和等待着他的现实之间的不成比例来断定的,是根据我能抓住他的实际力量和他的企图达到的目标之间的矛盾来断定的。”[5](P29)这两个根据建立在“动机”与“现实”、“实际力量”与“达到目标”之间的矛盾之上,给我们的分析提供了强有力的理论依据。因为荒诞的感觉是那么的黑暗,那么的不可捉摸,有如我们空拳抓水,然而水却从指缝间溜走。人们抓不住荒诞,但荒诞总是时时处处等待着。并非仅仅水彩画家在写生过程中遭遇荒诞,了不起的画家吴冠中也触到荒诞,但却以积极的态度赞美荒诞的价值。他曾经给中国美协水彩艺委会主任黄铁山先生写信说:“完整未必是艺术至高境,荒诞与魔影却永远迷人。”[6](P055)

《林》(水彩)郭宁 奥古斯丁质疑时间,时间将偶然性给予每一次的写生,风景变化的偶然性,画家自身情绪的偶然性,画面水分控制的偶然性。偶然性使画家疲于奔命,偶然性存在使画家总是处于尴尬状态。光线投射那片风景现出动人的偶然性效果吸引着画家,但说变就变,亢奋的激情顿时化为乌有,忽然什么感觉都找不着。偶然性的显现之所以能够刺激某种情绪,主要是偶然性显现的背后隐藏着某种秩序,与画家内在的审美秩序遥相感应,像康定斯基的符号般笔触暗暗吻合画家内心的旋律般秩序。虽然必然性包含偶然性,但是偶然性并不一定包括必然性,当画家用规律性语言对待偶然性的显现,并没能收到预期的画面效果,因此,水彩画家总是受到短暂时间的逼迫。水彩画家的能力不可能追赶偶然性的变化,相反,只能在偶然性面前陷入绝对的沮丧之中。依赖偶然性显现的画家,往往到处搜寻动人的风景,寻找刺激内在秩序的偶然性感觉。萨特在《被捆绑的人》里描述“既没有选择一种新的观察方式,便到处寻找新的景色,但是纯属徒劳。”[4](P82)偶然性的显现并没有好坏之分,但是,对于尚未形成自己写生规则的水彩画家来说,偶然性可能是捆绑自由发挥的绳索,相对于那些具备自己语言的水彩画家就一定是某种契机。那么,偶然性感觉与实在之间逐渐显出可疑的暧昧关系,水彩画家善于从暧昧关系那里寻觅自己的表现空间,因为建立在偶然性感觉之上的知觉有一种极大的张力,被刺激起来的知觉反过来却要否定偶然性显现。知觉判断与偶然性的感觉使水彩画家陷入矛盾的纠葛之中,来源于偶然性的知觉,不但没有肯定偶然性反倒要扬弃偶然性。水彩画家与偶然性的感受中,触及到知觉与感觉之间存在的荒诞。 只要细细体验写生水彩画的状态及其身处现场感知觉的获取过程,就必然遭遇许多程度不同的荒诞。问题是如何转变荒诞为有价值的语言?那么,首先必须解释荒诞是什么意思,按照字典的定义,荒诞即不现实,不合情理,含有夸张、放荡、超乎想象。意义的确立显然是以另一对立面来确定的,荒诞是从那个对立面滋生出来的意象性现象,只要人的行为越过现实、实在、可信、合情合理的界限,就会感受到荒诞意味。人们总是欲求超越自己,当奋力超越努力的限度,当理想越过了现实的存在,很容易体验到无意义性的荒诞。西西弗神话是一个极其荒诞的故事,西西弗神把大石头往山顶上推,大石头立刻滚落山谷底,西西弗必须再次将大石推到山顶,这种没有结果的努力使西西弗神发现自己的行为极其荒诞。[5](P117)阿尔贝·加缪是这样来定义荒诞概念的,人的行为与所遵循的原则之间存在着彻底的二律背反,“‘这是荒诞的’,意味着‘这是不可能的’,但也意味着‘这是矛盾的’。”[5](P29)“所谓荒诞,是根据存在于他的动机和等待着他的现实之间的不成比例来断定的,是根据我能抓住他的实际力量和他的企图达到的目标之间的矛盾来断定的。”[5](P29)这两个根据建立在“动机”与“现实”、“实际力量”与“达到目标”之间的矛盾之上,给我们的分析提供了强有力的理论依据。因为荒诞的感觉是那么的黑暗,那么的不可捉摸,有如我们空拳抓水,然而水却从指缝间溜走。人们抓不住荒诞,但荒诞总是时时处处等待着。并非仅仅水彩画家在写生过程中遭遇荒诞,了不起的画家吴冠中也触到荒诞,但却以积极的态度赞美荒诞的价值。他曾经给中国美协水彩艺委会主任黄铁山先生写信说:“完整未必是艺术至高境,荒诞与魔影却永远迷人。”[6](P055)