云南省图书馆机构用户,欢迎您!

图1 阿诺德·伯恩悼念画家卡莱尔·法布利修斯离世的诗文

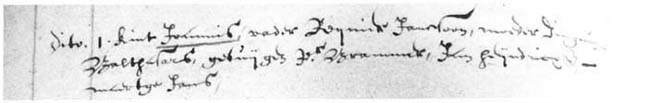

图1 阿诺德·伯恩悼念画家卡莱尔·法布利修斯离世的诗文  图2-1 维米尔的出生洗礼文书(1632年)

图2-1 维米尔的出生洗礼文书(1632年)  图2-2 局部鲁克洪文化模板的优势在于暗示出一种科学的方法,所谓个人文件法、保护法以及语言分析法都被用来作为开启隐型文化的钥匙。社会成员心理研究即测定法以及其他的定量方法都被用来检定个人及其群体之间的关系,社会和文化之间的关系。④ 在艺术史领域,19世纪法国艺术批评家、画家扎查里·阿斯特鲁[Zacharie Astruc,1833-1907]曾说:传记作家对维米尔保持沉默,业余爱好者听到维米尔名字时做鬼脸,他只在一个小圈子里被知晓。维米尔没有引起与之相当的关注。⑤对于维米尔学术史研究而言,1860年具有重要意义。在克里斯蒂安·克拉姆的艺术家辞典中,阿诺德·伯恩于1667年出版在著作《德尔夫特的描述》(Beschryvinge der stadt Delft)中的一首诗(图1)引起了他的注意: 在诗文中,伯恩回顾了在德尔夫特定居的画家卡莱尔·法布利提乌斯[Carel Fabritius]之殁,克拉姆对后来的作者们引用此篇长文总是遗漏诗文最后四句感到尤为惊讶,遗漏的诗文言及画家维米尔恰如浴火凤凰,在法布利提乌斯的灰烬中浴火重生。克拉姆疑惑道:“这只是巧合,还是有意而为之呢?”⑥ 亨利·哈佛[Henri Havard]在1883年的著述中表示:显然这是蓄意的。17世纪的阿诺德·霍布拉肯[Arnold Houbraken,1660-1719],这位荷兰画派中的“瓦萨里”,很慷慨地提到了几乎不值得去说的各种各样的艺术家。他所讲述的故事较别人更可信,作为一个传记作者抓住每件事情,并且轻信别人告诉他的故事,然而霍布拉肯却从未提起过维米尔。他确为遗漏伯恩所言及维米尔诗篇的第一位传记作家。⑦关于霍布拉肯为何未将维米尔收录进他的画家传记中已不可知。这的确有些匪夷所思,因为维米尔的声誉在当时已绎跨越荷兰的国境,法国和德国的一些贵族十分欣赏他的作品,而且他两度被委任为德尔夫特圣路加行会执事(headmen)一职,显然比那些“不值得去说的艺术家们”更有记载的价值。不过这似乎证实了一个重要方面,诚如威廉·马丁[Willem Martin]在1904年时所指出的那样:

图2-2 局部鲁克洪文化模板的优势在于暗示出一种科学的方法,所谓个人文件法、保护法以及语言分析法都被用来作为开启隐型文化的钥匙。社会成员心理研究即测定法以及其他的定量方法都被用来检定个人及其群体之间的关系,社会和文化之间的关系。④ 在艺术史领域,19世纪法国艺术批评家、画家扎查里·阿斯特鲁[Zacharie Astruc,1833-1907]曾说:传记作家对维米尔保持沉默,业余爱好者听到维米尔名字时做鬼脸,他只在一个小圈子里被知晓。维米尔没有引起与之相当的关注。⑤对于维米尔学术史研究而言,1860年具有重要意义。在克里斯蒂安·克拉姆的艺术家辞典中,阿诺德·伯恩于1667年出版在著作《德尔夫特的描述》(Beschryvinge der stadt Delft)中的一首诗(图1)引起了他的注意: 在诗文中,伯恩回顾了在德尔夫特定居的画家卡莱尔·法布利提乌斯[Carel Fabritius]之殁,克拉姆对后来的作者们引用此篇长文总是遗漏诗文最后四句感到尤为惊讶,遗漏的诗文言及画家维米尔恰如浴火凤凰,在法布利提乌斯的灰烬中浴火重生。克拉姆疑惑道:“这只是巧合,还是有意而为之呢?”⑥ 亨利·哈佛[Henri Havard]在1883年的著述中表示:显然这是蓄意的。17世纪的阿诺德·霍布拉肯[Arnold Houbraken,1660-1719],这位荷兰画派中的“瓦萨里”,很慷慨地提到了几乎不值得去说的各种各样的艺术家。他所讲述的故事较别人更可信,作为一个传记作者抓住每件事情,并且轻信别人告诉他的故事,然而霍布拉肯却从未提起过维米尔。他确为遗漏伯恩所言及维米尔诗篇的第一位传记作家。⑦关于霍布拉肯为何未将维米尔收录进他的画家传记中已不可知。这的确有些匪夷所思,因为维米尔的声誉在当时已绎跨越荷兰的国境,法国和德国的一些贵族十分欣赏他的作品,而且他两度被委任为德尔夫特圣路加行会执事(headmen)一职,显然比那些“不值得去说的艺术家们”更有记载的价值。不过这似乎证实了一个重要方面,诚如威廉·马丁[Willem Martin]在1904年时所指出的那样: