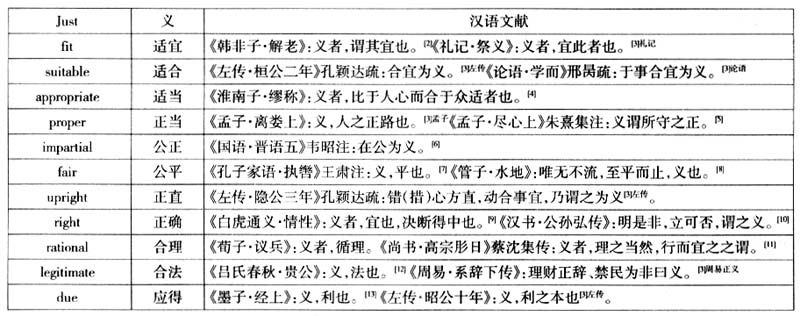

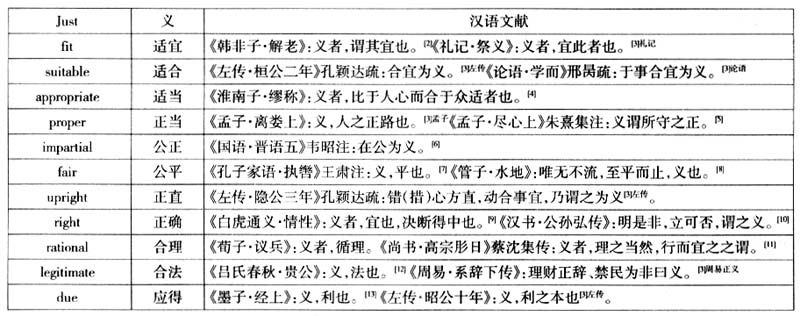

中图分类号:B21;B82-02 文献标志码:A 文章编号:1006-0766(2009)05-0032-11 本文意在旗帜鲜明地提出“中国正义论”并给予一个概要性质的阐述,以此作为更进一步研究的纲领。所谓“中国正义论”(Chinese Theory of Justice)并不是关于“中国正义”的一种理论,而是关于一般“正义”问题的中国理论,即:中国文化传统中的正义思想,尤其是儒家的“义”或者“正义”观念及其在当代语境中的阐释。 一、中国正义论的提出 严格说来,中国正义论在这里并不是“提出”,而只是“重提”而已,因为正义论从来就是中国文化、尤其是儒家传统的一个主题,那就是关于“义”或“正义”的系统论说。但遗憾的是,自近代“西学东渐”、尤其是“五四”以来,中国正义论便随着“打倒孔家店”、“全盘西化”而被遗忘了。其严重结果是:今日中国处处充斥着西方正义论,再也没有了中国正义论的踪迹;不论是在学术研究的文本中,还是在政治生活的言论、日常生活的言谈中,中国正义论都成为了一个空白。这是一种“集体失语”:人们实际上往往只是在那里津津乐道地传达着西方的正义话语、转达着西方的正义观念、甚至表达着西方的正义立场。正因为如此,必须明确地重提“中国正义论”。这显然是一个不仅具有极其重要的学术意义、而且具有特别重大的现实意义的课题。 但“中国正义论”并不意味着它仅仅是一种地域性的学说。事实上,任何一种正义论建构都是一种普世性的正义诉求,其理论意向都是一种“普遍正义论”或“一般正义论”,西方正义论如此,中国正义论亦然。这里需要作出一种严格区分:正义问题的普遍性——人类社会普遍地存在着正义问题;正义观念(正义问题之理解与解释)的特殊性——不同民族国家的文化传统及其现实生活方式在正义观念上体现出其不同的特质。如果面对问题本身,那么从古到今,不仅西方存在着西方的正义问题、中国存在着中国的正义问题,而且人类社会存在着一些共通的正义问题,或者说正义问题的存在是人类社会的一种普遍的现象;但就问题的解决方式、甚至叙述方式、乃至提出方式而论,对于普遍的正义问题,不同民族国家都会有自己区别于其他民族国家的观念形态及其言说方式。因此,这里所说的“西方正义论”、“中国正义论”,并非就问题本身而言,而是就对于问题的理解与解释而言。所谓 “中国正义论”,就是对于正义问题的中国式的提出方式、叙述方式和解决方式。 不仅如此,再就不同民族国家对于正义问题之理解与解释的差异而论,也并不是只管自说自话、“公说公有理、婆说婆有理”,而是可供人们在两者之间加以比较而进行选择的。我们提出中国正义论,就是供人们将其与西方正义论加以比较而进行选择。 二、汉语“义”的语义 在中国话语中,将“义”正式明确地称做“正义”,最早的文本是《荀子》[1]。其一,《正名》篇说:“正利而为谓之事,正义而为谓之行。”杨倞注:“为正道之事利,则谓之事业,谓商农工贾也”;“苟非正义,则谓之姦邪”。王先谦引俞樾说:“《广韵》:‘正,正当也。’正利而为,正义而为,犹文四年《左传》曰‘当官而行’也。”俞樾所说的“正当”正与荀子所说的“正义”一致,荀子多次谈到,“义”即是“宜”,“宜”即是“当”。这正是我们这里所讨论的正义范畴的基本含义。其二,《臣道》篇说:“《传》曰: ‘从道不从君。’故正义之臣设,则朝廷不颇;谏争辅拂之人信,则君过不远。”这里“谏、争、辅、拂”四种社稷之臣都是正义之臣,这里的“正义”显然亦属我们所要讨论的正义范畴:正义之臣所遵从的并不是君主,而是道义。其三,《儒效》篇说:“不学问,无正义,以富利为隆,是俗人者也”;“法先王,统礼义,一制度……,是大儒者也”。这更是明确地以“正义”与“礼义”、“制度”相对应,则“正义”就是指的“礼义”,即礼之义、也就是制度赖以确立的正义原则,这也正是我们所要讨论的正义范畴。 可能人们仍有疑惑:现代汉语的“正义”其实是从西语“justice”翻译过来的,凭什么说儒家所说的“正义”或“义”就是“justice”的意思?其实,不同民族语言系统的语义之间,既存在着非等同性,也存在着可对应性。假如没有非等同性,就不再是不同的民族语言,也就不存在比较之必要;然而假如没有可对应性,则不可能通过互相翻译而互相理解,不同民族之间也就不可能交往沟通。但事实上不同民族国家之间一向就在颇为有效地交往着,这表明可对应性是确实存在的事实。例如西语“king”,汉语通过将其翻译为“王”而理解之,这就体现了可对应性;然而汉语的“王”与西语的“king”又确实是颇为不同的,即存在着非等同性,唯其如此,我们才可以将两者加以比较①。汉语“正义”或“义”与“justice”之间的情形亦然。汉语“义”与西语“justice”之间的对应,大致可以对照如下: