云南省图书馆机构用户,欢迎您!

图1

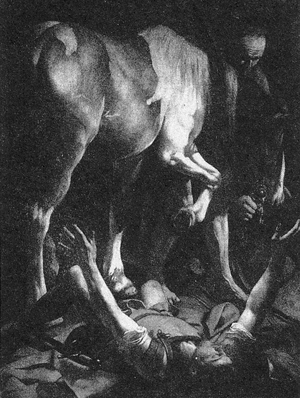

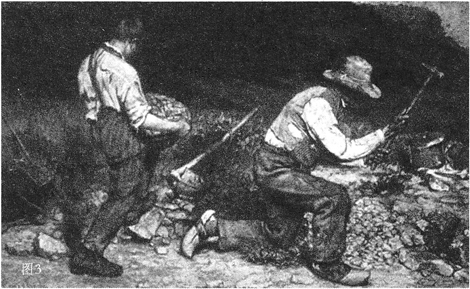

图1  图2 贝洛里是对的——据我所知,他是当时唯一一位能够用这样的词汇来描述卡拉瓦乔艺术中这一显著特征的评论家。然而,将创作重心放在模仿或者描绘上,将叙述性行为搁置一旁的作法,并不是卡拉瓦乔某些作品中所独有的特征。17世纪一些杰出的写实主义画家——委拉斯开兹,伦勃朗,以及维米尔的最伟大的画作中也显示了相同的特征。并且,这一特征在19世纪法国的现实主义艺术作品中得到了再现,如在库尔贝和马奈的作品中。 将19世纪拥有类似特征的绘画作品与卡拉瓦乔的作品并排而放,就能清楚地了解这一绘画观点。试举卡拉瓦乔的《圣彼得的殉难》与库尔贝的《采石者》(图3)相比较为例。我所希望引起关注的并不是画面中人物的质朴特点,或者我们所谓的17世纪下层社会生活的相似性特征,而是希望引起人们对他的这种处理方式的关注。在这类题材的作品中,人物固定的姿势,毫无表情的面部(值得注意的是在以上所提及的两幅作品中,人物的姿态并不传达情感,人物的脸部则隐而不见),加上大笔墨地描绘外部世界的物质表象——石块的斑驳表面,衣褶的复杂实景等等,由此有意地搁置画中人物的活动。尽管这两幅作品之间存在着明显的差异(注意库尔贝的作品中侧重点在于风景,而卡拉瓦乔的画面中则缺乏具体的场景),但是从以上所提及的方面来看,它们还是存在着相似性。 本文的出发点在于,我试图证明17世纪和19世纪写实艺术家在处理画面时所做出的选择很相似,即强调画面的描绘性,而忽略或者搁置叙事性行为。做出此种选择的情境尚不明确——从某种意义上来看,它或许是在一种模仿的叙事性艺术诸如从西方的文艺复兴艺术直至19世纪的艺术中不断取舍的结果。但是从我个人的考虑角度来讲,对于17世纪艺术中的写实再现模式的探究则是后人从19世纪艺术中所隐含的写实性中获得启发或者反馈。这不仅仅只是表现在画面上的相似性。关于写实主义现象,最为深刻的批评性讨论,即艺术和文学中所出现的模仿性特征,是由19世纪的小说以及最近由19世纪的艺术所推动的。但是至今为止,这一批评还未应用于早前的艺术;我想这是因为研究17世纪写实主义和19世纪写实主义的学者认为,此乃两个完全不同的研究课题。简而言之,基于所谓的19世纪之有利地位,有人认为“真正的”写实主义只能出现在19世纪。引用近代一位作家的言论,“我们必须停止使用写实主义一词,作为称谓其它时期所出现的再现性和模仿性艺术的同义词,从总体上来讲,这些艺术所表现的画面通常是理想化的。”与此观点相一致的是,研究17世纪荷兰艺术的学者们提供了他们关于荷兰风俗画象征意义的最新发现表明我们正在研究的只是表象的而非真正的写实主义。可能有人要问,荷兰绘画中那些令人眼花缭乱的描绘究竟起着怎样的作用?我将重点阐述这两种描绘性再现模式之间在画面上所呈现出来的惊人的相似性,依托17世纪的写实主义的诠释,我希望能够深入洞察19世纪的写实主义,或许由此可以获得对于19世纪写实主义绘画新的观看视角。

图2 贝洛里是对的——据我所知,他是当时唯一一位能够用这样的词汇来描述卡拉瓦乔艺术中这一显著特征的评论家。然而,将创作重心放在模仿或者描绘上,将叙述性行为搁置一旁的作法,并不是卡拉瓦乔某些作品中所独有的特征。17世纪一些杰出的写实主义画家——委拉斯开兹,伦勃朗,以及维米尔的最伟大的画作中也显示了相同的特征。并且,这一特征在19世纪法国的现实主义艺术作品中得到了再现,如在库尔贝和马奈的作品中。 将19世纪拥有类似特征的绘画作品与卡拉瓦乔的作品并排而放,就能清楚地了解这一绘画观点。试举卡拉瓦乔的《圣彼得的殉难》与库尔贝的《采石者》(图3)相比较为例。我所希望引起关注的并不是画面中人物的质朴特点,或者我们所谓的17世纪下层社会生活的相似性特征,而是希望引起人们对他的这种处理方式的关注。在这类题材的作品中,人物固定的姿势,毫无表情的面部(值得注意的是在以上所提及的两幅作品中,人物的姿态并不传达情感,人物的脸部则隐而不见),加上大笔墨地描绘外部世界的物质表象——石块的斑驳表面,衣褶的复杂实景等等,由此有意地搁置画中人物的活动。尽管这两幅作品之间存在着明显的差异(注意库尔贝的作品中侧重点在于风景,而卡拉瓦乔的画面中则缺乏具体的场景),但是从以上所提及的方面来看,它们还是存在着相似性。 本文的出发点在于,我试图证明17世纪和19世纪写实艺术家在处理画面时所做出的选择很相似,即强调画面的描绘性,而忽略或者搁置叙事性行为。做出此种选择的情境尚不明确——从某种意义上来看,它或许是在一种模仿的叙事性艺术诸如从西方的文艺复兴艺术直至19世纪的艺术中不断取舍的结果。但是从我个人的考虑角度来讲,对于17世纪艺术中的写实再现模式的探究则是后人从19世纪艺术中所隐含的写实性中获得启发或者反馈。这不仅仅只是表现在画面上的相似性。关于写实主义现象,最为深刻的批评性讨论,即艺术和文学中所出现的模仿性特征,是由19世纪的小说以及最近由19世纪的艺术所推动的。但是至今为止,这一批评还未应用于早前的艺术;我想这是因为研究17世纪写实主义和19世纪写实主义的学者认为,此乃两个完全不同的研究课题。简而言之,基于所谓的19世纪之有利地位,有人认为“真正的”写实主义只能出现在19世纪。引用近代一位作家的言论,“我们必须停止使用写实主义一词,作为称谓其它时期所出现的再现性和模仿性艺术的同义词,从总体上来讲,这些艺术所表现的画面通常是理想化的。”与此观点相一致的是,研究17世纪荷兰艺术的学者们提供了他们关于荷兰风俗画象征意义的最新发现表明我们正在研究的只是表象的而非真正的写实主义。可能有人要问,荷兰绘画中那些令人眼花缭乱的描绘究竟起着怎样的作用?我将重点阐述这两种描绘性再现模式之间在画面上所呈现出来的惊人的相似性,依托17世纪的写实主义的诠释,我希望能够深入洞察19世纪的写实主义,或许由此可以获得对于19世纪写实主义绘画新的观看视角。  图3 现在让我们重新回到开头讨论的问题。我们知道,贝洛里从一个评论家的角度,指出卡拉瓦乔作品中缺乏人物的动作,他的这一观点是正确的。但是他为何做出这样的论断?是什么样的艺术设想致使他对一位专注描绘而舍弃叙述的艺术家做出如此的批判? 尽管绘画从其内在属性来讲,本质上就是描绘性的(绘画是关于空间的艺术,而非时间的艺术),贝洛里的评论想必是出于恪守文艺复兴叙事性艺术的传统——这一绘画传统继续对19世纪那些雄心勃勃的艺术家们发出挑战。“诗如画”[Ut picture poesis]的艺术理论不是针对于如画的诗歌,而是叙事性绘画。甚至于莱辛在他著名的论述绘画之局限性的文章中,也没有排除艺术的叙事性,而是不遗余力地详述在何种条件之下,绘画既可以保持其描绘性的优势,又能铺陈叙述。关于文艺复兴的这一理论传统,我将展开稍作论述。

图3 现在让我们重新回到开头讨论的问题。我们知道,贝洛里从一个评论家的角度,指出卡拉瓦乔作品中缺乏人物的动作,他的这一观点是正确的。但是他为何做出这样的论断?是什么样的艺术设想致使他对一位专注描绘而舍弃叙述的艺术家做出如此的批判? 尽管绘画从其内在属性来讲,本质上就是描绘性的(绘画是关于空间的艺术,而非时间的艺术),贝洛里的评论想必是出于恪守文艺复兴叙事性艺术的传统——这一绘画传统继续对19世纪那些雄心勃勃的艺术家们发出挑战。“诗如画”[Ut picture poesis]的艺术理论不是针对于如画的诗歌,而是叙事性绘画。甚至于莱辛在他著名的论述绘画之局限性的文章中,也没有排除艺术的叙事性,而是不遗余力地详述在何种条件之下,绘画既可以保持其描绘性的优势,又能铺陈叙述。关于文艺复兴的这一理论传统,我将展开稍作论述。