云南省图书馆机构用户,欢迎您!

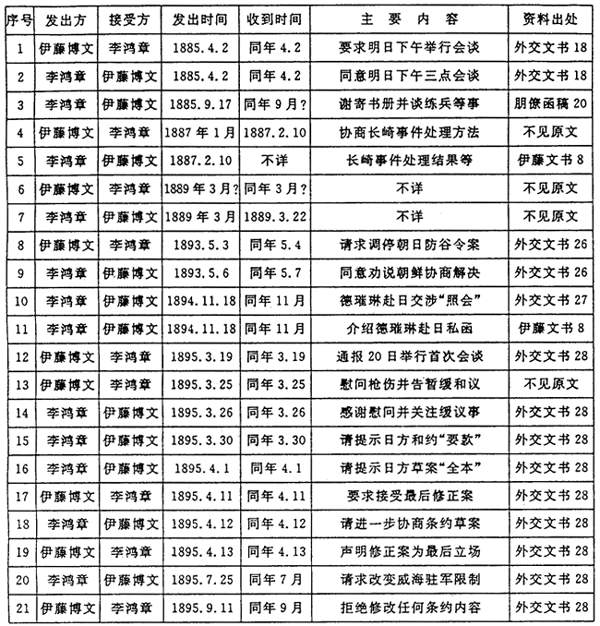

对李鸿章与伊藤博文的比较研究,无论对中日两国的近代历史乃至近代中日关系史都是一个十分有效的视角。据初步调查,从1885年4月到1895年9月的十年期间,李鸿章与伊藤博文之间至少有过21次书信往来,其中能够见到书信原文者计有17件。这些书信的内容分别涉及当时中日两国的重大政治外交事件,从而使两人之间的私人书信联系成为当时中日两国高层之间一个秘密外交渠道,并反映了近代中日两国关系演变的高层重要内幕。

*朋僚函稿系指《李文忠公全书·朋僚函稿》,其后数字为其卷数(下同),伊藤文书系指《伊藤博文关系文书》,外交文书则指《日本外交文书》。 *发出或收到时间中仅记年月而未明确具体日期者,系由笔者根据相关资料而推定。 1885年4月,日本政府委任参议兼宫内卿从三位勋一等伯爵伊藤博文作为特简全权大使,到中国来谈判与1884年12月朝鲜甲申政变有关的中日两国关系问题(注:〔日〕外务省编纂《日本外交文书》第18卷,东京:日本联合国协会,1963年再版,第206页。国内学界或译“日本国际连合协会”为“日本国际联合协会”,误。按日本语中“国际连合”即指“联合国”亦即UN。),清政府随即委任直隶总督兼北洋通商大臣李鸿章为全权大臣而“与日本使臣商议事务。”(注:《上谕》,故宫博物院编《清光绪朝中日交涉史料》卷7,台湾:文海出版社影印本,第8页。)1885年4月2日伊藤博文致李鸿章函,是迄今发现两人之间的最早一封书信(注:《日本外交文书》第18卷,第229页。)。在这封用中文写成的短信中,伊藤博文通报自己已于当天早晨由北京返津,并希望能够在第二天(4月3日)与李鸿章进行会谈。李鸿章随即复函,请伊藤一行“于明日三点钟枉过会商,即留便酌,以便畅谈”(注:《日本外交文书》第18卷,第229页。),从而表现出积极热情的会谈姿态。 李鸿章与伊藤博文从4月3日开始会谈,并于4月18日分别代表两国政府正式签订了《天津会议专条》(又称《天津条约》)(注:详见王铁崖编《中外旧约章汇编》第一册,三联书店,1957年,第465-466页:《日本外交文书》第18卷,第309页。)。这是李鸿章与伊藤博文之间的第一次会见与会谈,两个人都给自己的谈判对手留下了深刻的印象。就在《天津会议专条》签订后的4月19日,李鸿章便在致总理衙门函中特别强调:“该使(秀按:指伊藤博文)久历欧美各洲,极力摹仿,实有治国之才,专注意于通商、睦邻、富民、强兵诸政,不欲轻言战事,并吞小邦,大约十年内外,日本富强,必有可观。”(注:《密陈伊藤有治国之才》,《李文忠公全书·译署函稿》卷17,第8-9页。)证之此后的史实,应该说李鸿章的上述分析与判断不无先见之明。 对于自己谈判对手的深刻印象,当然并不仅止于李鸿章一方。伊藤博文在十年后的1895年2月,就曾对清政府代表团成员伍廷芳“私语”道:“前在天津见李中堂之尊严,至今思之犹悸。”(注:梁启超:《中国四十年来大事记(一名李鸿章)》,《饮冰室合集》专集第二册,第53页。)正是这样一种深刻的印象甚至一定程度上的相互敬佩之情,成为此后两人之间建立书信联系的一个私人感情基础。另一方面,李鸿章与伊藤博文分别作为在当时的各自国家具有举足轻重之影响力的重要政治家,两人之间的书信联系当然主要不是一种出自上述私人感情的个人行为,更主要的还是反映当时中日两国关系及其相关政策的一种政治外交行为。 1885年9月17日李鸿章致伊藤博文函(注:《致日本参议伊藤春亩》,吴汝纶编《李文忠公全书·朋僚函稿》卷20,台北:文海出版社影印本,第59页。按伊藤博文字子简,号春亩,并自1873年10月起担任明治政府参议职。参见〔日〕春亩公追颂会编《伊藤博文传》上卷,东京:统正社,1934年第3版,第1、774页。),是目前发现上述天津会谈之后两人之间最早的一封书信。其中,李鸿章首先感谢伊藤博文赠送“各书册”事,并称“因翻译未齐,未及细阅。”尽管其中并未明言“各书册”的具体内容,这些“书册”之赠送途径亦不详,而根据此后李鸿章分别言及“军实、舟师”及印刷局等并慨叹“中华士大夫拘牵旧制”因而势难“仿效一二”的内容来看,大体应该是有关日本军事、经济、文化等领域近代化改革的相关资料。同时,李鸿章仍表示“惟军实、舟师,拟逐渐整练,以图自立,此尚能自我为政者也”,还谈到中国“必须仿办”银行以及印刷局等事。

*朋僚函稿系指《李文忠公全书·朋僚函稿》,其后数字为其卷数(下同),伊藤文书系指《伊藤博文关系文书》,外交文书则指《日本外交文书》。 *发出或收到时间中仅记年月而未明确具体日期者,系由笔者根据相关资料而推定。 1885年4月,日本政府委任参议兼宫内卿从三位勋一等伯爵伊藤博文作为特简全权大使,到中国来谈判与1884年12月朝鲜甲申政变有关的中日两国关系问题(注:〔日〕外务省编纂《日本外交文书》第18卷,东京:日本联合国协会,1963年再版,第206页。国内学界或译“日本国际连合协会”为“日本国际联合协会”,误。按日本语中“国际连合”即指“联合国”亦即UN。),清政府随即委任直隶总督兼北洋通商大臣李鸿章为全权大臣而“与日本使臣商议事务。”(注:《上谕》,故宫博物院编《清光绪朝中日交涉史料》卷7,台湾:文海出版社影印本,第8页。)1885年4月2日伊藤博文致李鸿章函,是迄今发现两人之间的最早一封书信(注:《日本外交文书》第18卷,第229页。)。在这封用中文写成的短信中,伊藤博文通报自己已于当天早晨由北京返津,并希望能够在第二天(4月3日)与李鸿章进行会谈。李鸿章随即复函,请伊藤一行“于明日三点钟枉过会商,即留便酌,以便畅谈”(注:《日本外交文书》第18卷,第229页。),从而表现出积极热情的会谈姿态。 李鸿章与伊藤博文从4月3日开始会谈,并于4月18日分别代表两国政府正式签订了《天津会议专条》(又称《天津条约》)(注:详见王铁崖编《中外旧约章汇编》第一册,三联书店,1957年,第465-466页:《日本外交文书》第18卷,第309页。)。这是李鸿章与伊藤博文之间的第一次会见与会谈,两个人都给自己的谈判对手留下了深刻的印象。就在《天津会议专条》签订后的4月19日,李鸿章便在致总理衙门函中特别强调:“该使(秀按:指伊藤博文)久历欧美各洲,极力摹仿,实有治国之才,专注意于通商、睦邻、富民、强兵诸政,不欲轻言战事,并吞小邦,大约十年内外,日本富强,必有可观。”(注:《密陈伊藤有治国之才》,《李文忠公全书·译署函稿》卷17,第8-9页。)证之此后的史实,应该说李鸿章的上述分析与判断不无先见之明。 对于自己谈判对手的深刻印象,当然并不仅止于李鸿章一方。伊藤博文在十年后的1895年2月,就曾对清政府代表团成员伍廷芳“私语”道:“前在天津见李中堂之尊严,至今思之犹悸。”(注:梁启超:《中国四十年来大事记(一名李鸿章)》,《饮冰室合集》专集第二册,第53页。)正是这样一种深刻的印象甚至一定程度上的相互敬佩之情,成为此后两人之间建立书信联系的一个私人感情基础。另一方面,李鸿章与伊藤博文分别作为在当时的各自国家具有举足轻重之影响力的重要政治家,两人之间的书信联系当然主要不是一种出自上述私人感情的个人行为,更主要的还是反映当时中日两国关系及其相关政策的一种政治外交行为。 1885年9月17日李鸿章致伊藤博文函(注:《致日本参议伊藤春亩》,吴汝纶编《李文忠公全书·朋僚函稿》卷20,台北:文海出版社影印本,第59页。按伊藤博文字子简,号春亩,并自1873年10月起担任明治政府参议职。参见〔日〕春亩公追颂会编《伊藤博文传》上卷,东京:统正社,1934年第3版,第1、774页。),是目前发现上述天津会谈之后两人之间最早的一封书信。其中,李鸿章首先感谢伊藤博文赠送“各书册”事,并称“因翻译未齐,未及细阅。”尽管其中并未明言“各书册”的具体内容,这些“书册”之赠送途径亦不详,而根据此后李鸿章分别言及“军实、舟师”及印刷局等并慨叹“中华士大夫拘牵旧制”因而势难“仿效一二”的内容来看,大体应该是有关日本军事、经济、文化等领域近代化改革的相关资料。同时,李鸿章仍表示“惟军实、舟师,拟逐渐整练,以图自立,此尚能自我为政者也”,还谈到中国“必须仿办”银行以及印刷局等事。