云南省图书馆机构用户,欢迎您!

本文立足于书法艺术的传统与本位立场,以区别于书法先天抽象(汉字抽象)——以夸张变形为特征的二度抽象(艺术抽象)作为沟通古与今、中与西、传统与现代的契合点,论述了书法二度抽象的涵义及在书法创作中的现代意义,同时提出了二度抽象所必须遵循的形式法则,旨在引导当代书法创作的主流在必要的“边界”与“度”的规定内最大限度地实现人类精神创造的自由,实现对传统的真正意义上的超越,达到现代文化的至高点。

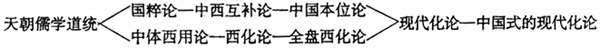

这一图式基本可以代表当前知识界对现代化的看法。细分析,目前学术界还取得了以下一些共识:1、由于信息和传播媒介的空前发达,更由于人类新观念的空前开阔,今天,古与今、中与西、传统与现代之间的界限不再是截然的关系,最古的也可能是最新的,例如我国最古老的《易经》目前正成为世界文化讨论中“最新”的内容,一些原以为是“最新”的事物和思想也许瞬间就变为“陈旧”,中与西的文化关系也并非纯粹是落后与先进的关系,农业社会文化艺术的某些门类未必就落后于工业时代。按照文化人类学的观点,文化可分为三个层面:物质、制度和观念。物质(包括科技)的现代化,在跨文化是普遍适用的,它们是可以替代的;制度层面,有些如宗教体制是不可替代的,有些如管理体制是可以替代的;而观念层面如语言、艺术、意识形态是不可替代的。科技现代化与艺术的走向现代是有所区别的,科技现代化可以是一种“替代”关系,而艺术现代化则是一个积累转化过程。3、“中国文化的现代化,就是要建立一套适合中国社会走向现代化的文化系统,这里当然包括向西方学习的问题……现代化必须民族化,因为任何现代化都是民族的现代化。文化的民族化是说文化必须具有民族特色。一方面,一种文化要对人类作出贡献,就必须有特色,没有特色的文化对人类文明的贡献总是有限的;另一方面,一种现代化的文化要真正具有超越性就必须有深厚的民族根源,体现民族优越性,丧失民族自我的现代化结果只能是邯郸学步……”(注:吕乃基、樊浩等著《科学文化与中国现代化》,安徽教育出版社,1993年版,第438页。) 以上当代学术界对现代化理论的阐述,对我们今天书法现代化的研究,有着不容忽视的理论参照价值。本文正是立足于这一基本立场,试图从书法的抽象性角度在古与今、中与西、传统与现代之间找到一个契合点。 书法二度抽象的涵义 “抽象”这个词原是外来的。在拉丁语中,是“抽去”,“剔除”的意思。在英语中则是多重含义,如作形容词,指“脱离了物质的、实际的、特殊实例的”、“不具体的”、“理想的”;作为及物动词,指“抽出”、“扣除”;作名词则有“本质”、“实质”、“抽去、撤除之物”等。本文所探讨的“抽象”是西方现代艺术的核心——抽象艺术的“抽象”,这一“抽象”对应于“具象”,是指这种艺术作品排斥客观世界的具体形象以及生活内容的再现,反映不出任何现实事物的表象,总之摈弃具象,仅凭点、线、面、块和色的运用来表达情感,这种艺术便是抽象艺术。对具象进行选择、改造、夸张、变形、提炼,在高度概括中塑造典型则称为艺术抽象。 中国书法以汉字为表现对象,这一特点决定了书法艺术的视觉形象决非自然界实际存在的具体事物的原形原象,而是由点、钩、勒等抽象线条形式组成的文字符号。这一特点也决定了书法艺术先天就具有抽象性,这种抽象性是书法艺术与生俱有的,并随文字的演进和书体的变革不断向前发展的。这里,我们把这种依附于文字的抽象性称为书法艺术的先天抽象(这种抽象实质上是文字抽象),而并非是书法的艺术抽象。德国哲学家卡西尔指出:“在艺术的符号和日常言语及书写的语言学的语词符号之间,却有着确凿无疑的区别……不管是语言还是艺术都不是给予我们对事物或行动的单纯摹仿,它们二者都是表现。但是一种在激发美感的形式媒介中的表现,是大不相同于一种言语的或概念的表现的……只有把艺术理解为我们的思想、想象、情感的一种特殊倾向、一种新的态度,我们才能够把握它的真正意义和功能。”(注:(德)恩斯特·卡西尔《人论》,上海译文出版社,1986年版,第214-215页。)卡西尔这段话为我们认识艺术符号及非艺术符号的区别点提供了帮助。非艺术的文字符号只有经过能激发美感的表现才有可能转化为艺术符号,书法艺术要真正成为具有抽象性的艺术,必须在文字抽象的基础上实现二度抽象。书法艺术的二度抽象实质上是指一种在创造主体情感的激发下,充分调动形式对比双方矛盾因素以夸张、变形等手法对用笔、字形、章法进行加工、处理的艺术抽象。这种抽象比之一般意义的艺术抽象的区别点在于它是以具有抽象性的文字符号(人化的具象),而不是自然存在的具象,作为加工的对象。夸张、变形是实现书法二度抽象的必要手段,二度抽象是夸张、变形的结果。对汉字进行抽象化书写打破了汉字实用字形上的求同性,相对弱化了汉字的实用可读性,但增强了书家主体的视觉造型上的创造性。 书法二度抽象的现代意义 首先,书法艺术二度抽象的现代意义体现在它根植于书法传统并合乎书法本体发展逻辑,沟通了古与今、传统与现代。历代书论中虽然没有“抽象”一词,但一贯强调字形的变化(变形),反对馆阁体。这一变形以夸张为前提,实质上指向不同程度的二度抽象。王羲之《启心章》曰:“若平直相似,状如算子,上下方整,前后齐平,此不是书,但得其点画耳。”(注:《历代书法论文选》,上海书画出版社1979年版,第31页。)并在《书论》中曰:“每作一字,须用数种意……若作一纸之书,须字字意别,勿使相同。”(注:《历代书法论文选》,上海书画出版社1979年版,第28页。)以及孙过庭《书谱》中“穷变态于毫端,合情调于纸上”(注:《历代书法论文选》,上海书画出版社1979年版,第131页。),项穆《书法雅言·常变》中:“夫字犹用兵,同在制胜。兵无常阵,字无定形,临阵决机,将书审势,权谋妙算,务在万全。”(注:《历代书法论文选》,上海书画出版社1979年版,第523页。)……都道出了变形的重要性。历代法帖中,晋王询的《伯远帖》强调了用笔及形态上简、虚、断与繁、实、连的对比,创造了“不完整”的抽象感;王献之的《中秋帖》则强化连笔,以整体气势削弱了个体的认读导致了一定的抽象感;王羲之在写《丧乱帖》时,于尽情挥毫的无意识中,“肝”、“痛”、“当”等字已露出了对某些笔画或部位作伸与缩、粗与细、正与侧、疏与密等夸张变形的端倪,一定程度地实现了二度抽象。某种意义上讲,就连以法度著称的唐楷,结字上也存在着夸张、变形倾向:柳公权楷书结字的上紧下松、左紧右松、内紧外松与颜真卿《麻姑仙坛记》的上松下紧、内松外紧形成了鲜明的反差。当然,这一变形倾向在程度上的轻微,以及夸张变形的过于程式化尚不能构成明显的抽象感。隶书方面,清代的陈鸿寿、金农;行草书方面,黄庭坚、徐渭、八大山人、王铎等均以用笔、结字及章法上的夸张变形显示了个性,表现出不同程度的二度抽象感。

这一图式基本可以代表当前知识界对现代化的看法。细分析,目前学术界还取得了以下一些共识:1、由于信息和传播媒介的空前发达,更由于人类新观念的空前开阔,今天,古与今、中与西、传统与现代之间的界限不再是截然的关系,最古的也可能是最新的,例如我国最古老的《易经》目前正成为世界文化讨论中“最新”的内容,一些原以为是“最新”的事物和思想也许瞬间就变为“陈旧”,中与西的文化关系也并非纯粹是落后与先进的关系,农业社会文化艺术的某些门类未必就落后于工业时代。按照文化人类学的观点,文化可分为三个层面:物质、制度和观念。物质(包括科技)的现代化,在跨文化是普遍适用的,它们是可以替代的;制度层面,有些如宗教体制是不可替代的,有些如管理体制是可以替代的;而观念层面如语言、艺术、意识形态是不可替代的。科技现代化与艺术的走向现代是有所区别的,科技现代化可以是一种“替代”关系,而艺术现代化则是一个积累转化过程。3、“中国文化的现代化,就是要建立一套适合中国社会走向现代化的文化系统,这里当然包括向西方学习的问题……现代化必须民族化,因为任何现代化都是民族的现代化。文化的民族化是说文化必须具有民族特色。一方面,一种文化要对人类作出贡献,就必须有特色,没有特色的文化对人类文明的贡献总是有限的;另一方面,一种现代化的文化要真正具有超越性就必须有深厚的民族根源,体现民族优越性,丧失民族自我的现代化结果只能是邯郸学步……”(注:吕乃基、樊浩等著《科学文化与中国现代化》,安徽教育出版社,1993年版,第438页。) 以上当代学术界对现代化理论的阐述,对我们今天书法现代化的研究,有着不容忽视的理论参照价值。本文正是立足于这一基本立场,试图从书法的抽象性角度在古与今、中与西、传统与现代之间找到一个契合点。 书法二度抽象的涵义 “抽象”这个词原是外来的。在拉丁语中,是“抽去”,“剔除”的意思。在英语中则是多重含义,如作形容词,指“脱离了物质的、实际的、特殊实例的”、“不具体的”、“理想的”;作为及物动词,指“抽出”、“扣除”;作名词则有“本质”、“实质”、“抽去、撤除之物”等。本文所探讨的“抽象”是西方现代艺术的核心——抽象艺术的“抽象”,这一“抽象”对应于“具象”,是指这种艺术作品排斥客观世界的具体形象以及生活内容的再现,反映不出任何现实事物的表象,总之摈弃具象,仅凭点、线、面、块和色的运用来表达情感,这种艺术便是抽象艺术。对具象进行选择、改造、夸张、变形、提炼,在高度概括中塑造典型则称为艺术抽象。 中国书法以汉字为表现对象,这一特点决定了书法艺术的视觉形象决非自然界实际存在的具体事物的原形原象,而是由点、钩、勒等抽象线条形式组成的文字符号。这一特点也决定了书法艺术先天就具有抽象性,这种抽象性是书法艺术与生俱有的,并随文字的演进和书体的变革不断向前发展的。这里,我们把这种依附于文字的抽象性称为书法艺术的先天抽象(这种抽象实质上是文字抽象),而并非是书法的艺术抽象。德国哲学家卡西尔指出:“在艺术的符号和日常言语及书写的语言学的语词符号之间,却有着确凿无疑的区别……不管是语言还是艺术都不是给予我们对事物或行动的单纯摹仿,它们二者都是表现。但是一种在激发美感的形式媒介中的表现,是大不相同于一种言语的或概念的表现的……只有把艺术理解为我们的思想、想象、情感的一种特殊倾向、一种新的态度,我们才能够把握它的真正意义和功能。”(注:(德)恩斯特·卡西尔《人论》,上海译文出版社,1986年版,第214-215页。)卡西尔这段话为我们认识艺术符号及非艺术符号的区别点提供了帮助。非艺术的文字符号只有经过能激发美感的表现才有可能转化为艺术符号,书法艺术要真正成为具有抽象性的艺术,必须在文字抽象的基础上实现二度抽象。书法艺术的二度抽象实质上是指一种在创造主体情感的激发下,充分调动形式对比双方矛盾因素以夸张、变形等手法对用笔、字形、章法进行加工、处理的艺术抽象。这种抽象比之一般意义的艺术抽象的区别点在于它是以具有抽象性的文字符号(人化的具象),而不是自然存在的具象,作为加工的对象。夸张、变形是实现书法二度抽象的必要手段,二度抽象是夸张、变形的结果。对汉字进行抽象化书写打破了汉字实用字形上的求同性,相对弱化了汉字的实用可读性,但增强了书家主体的视觉造型上的创造性。 书法二度抽象的现代意义 首先,书法艺术二度抽象的现代意义体现在它根植于书法传统并合乎书法本体发展逻辑,沟通了古与今、传统与现代。历代书论中虽然没有“抽象”一词,但一贯强调字形的变化(变形),反对馆阁体。这一变形以夸张为前提,实质上指向不同程度的二度抽象。王羲之《启心章》曰:“若平直相似,状如算子,上下方整,前后齐平,此不是书,但得其点画耳。”(注:《历代书法论文选》,上海书画出版社1979年版,第31页。)并在《书论》中曰:“每作一字,须用数种意……若作一纸之书,须字字意别,勿使相同。”(注:《历代书法论文选》,上海书画出版社1979年版,第28页。)以及孙过庭《书谱》中“穷变态于毫端,合情调于纸上”(注:《历代书法论文选》,上海书画出版社1979年版,第131页。),项穆《书法雅言·常变》中:“夫字犹用兵,同在制胜。兵无常阵,字无定形,临阵决机,将书审势,权谋妙算,务在万全。”(注:《历代书法论文选》,上海书画出版社1979年版,第523页。)……都道出了变形的重要性。历代法帖中,晋王询的《伯远帖》强调了用笔及形态上简、虚、断与繁、实、连的对比,创造了“不完整”的抽象感;王献之的《中秋帖》则强化连笔,以整体气势削弱了个体的认读导致了一定的抽象感;王羲之在写《丧乱帖》时,于尽情挥毫的无意识中,“肝”、“痛”、“当”等字已露出了对某些笔画或部位作伸与缩、粗与细、正与侧、疏与密等夸张变形的端倪,一定程度地实现了二度抽象。某种意义上讲,就连以法度著称的唐楷,结字上也存在着夸张、变形倾向:柳公权楷书结字的上紧下松、左紧右松、内紧外松与颜真卿《麻姑仙坛记》的上松下紧、内松外紧形成了鲜明的反差。当然,这一变形倾向在程度上的轻微,以及夸张变形的过于程式化尚不能构成明显的抽象感。隶书方面,清代的陈鸿寿、金农;行草书方面,黄庭坚、徐渭、八大山人、王铎等均以用笔、结字及章法上的夸张变形显示了个性,表现出不同程度的二度抽象感。