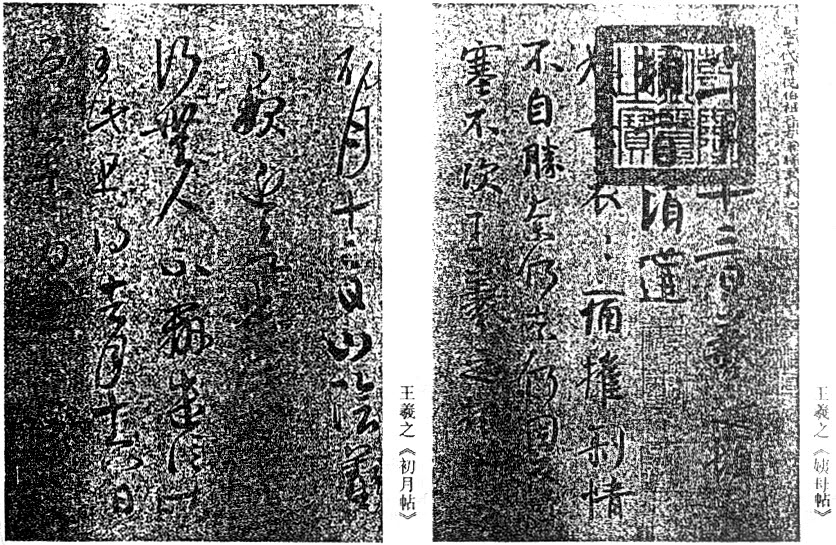

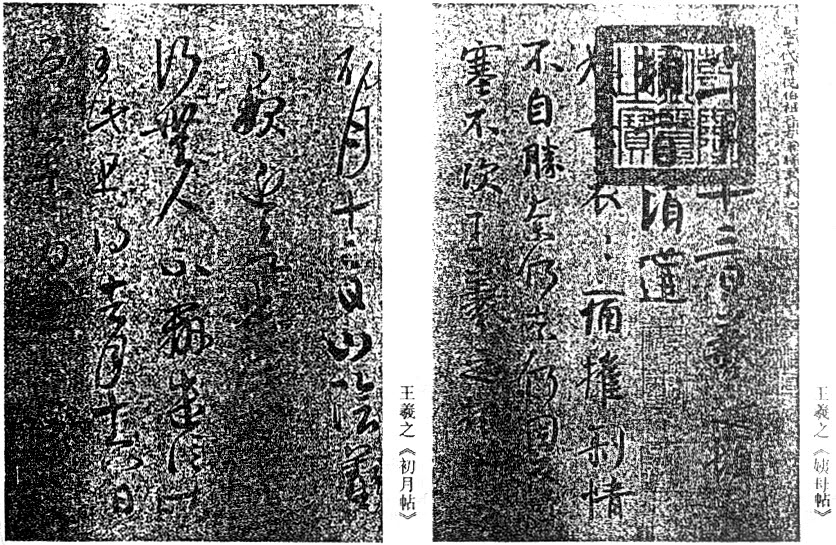

一、摹拓 〔一〕临 〔二〕响拓(透拓) 〔三〕双钩填墨 〔四〕并行线拓 谈到书帖(法帖),直到五十年代中期,所见均为拓本。摹拓的墨迹本十分珍贵而且稀少,即便是其影印版,也难得一见。文献当中虽有文字记载,但是仅仅依据文字说明,难以从事形、色、质感等的研究比较。摹拓墨迹,在唐代达到全盛。然而,其摹拓方法却未流传下来。在这种摹拓方法不明的状况下,仅仅根据一些模糊的影印本,却产生出不少所谓的流派。并依着自己的主观意测,竟也堂堂大加议论。而且,这一风潮始终在不停地反覆。现在,无论是日本,还是中国,在博物馆、美术馆,我们有很多机会可以观赏到摹拓墨迹本。但是,在书帖研究过程中,有一个问题,唐以前的真迹没有保存。因此,研究只能以摹拓墨迹本作为基点。这十数年来,我一直致力摹拓本的拓摹,并非出於什么特别的目的,不过,对於摹拓法的实验也的确取得了不少经验。 〔一〕临 临,是将原迹放在一旁,边看边写。当然是按原尺寸的临写不过,明代王铎、倪元璐、傅出以后的条幅、手本用折帖、半纸类的临书不在此例,不可混为一谈。现在我们所谈到的临,并不是为习字而临,而是要使原迹复原的临。 〔二〕响拓(透拓) 透拓,是指在原迹上铺以透明之纸,然后像描红模那样,按下面透出的字形一笔书写。 不过像《兰亭序》中,细瘦的笔画很多,在摹拓时,拓摹者自身的习惯等,很容易被自然地带出来。《兰亭序》的“张金界奴本”、“神龙半印本”、“八柱第二本”、拓本的“定武本”,因为字形准确地重合,所以确是拓自原迹之说,自然是比较容易接受的。笔意各异的情形,我认为主要是由於一笔书临的缘故。 记得大概是宋以后的文献中,还有一种方法,既采用半透明的纸,先在壁板上开一可使外光透入的茶杯大小的孔,再将原迹和这种半透明的纸一起挂在壁板上,从而再在外光作用下而显现出的字形上,以双钩填墨法施以摹拓。这一记述似乎也有一定的道理,作为这种拓例,可举《丧乱帖》、《孔侍中帖》。但是,一应装裱的卷子本,又将如何固定於壁孔上呢?一旦到具体当中,这一方法就变得难以想像了。我曾在墨迹本的复印件上铺上纸,再用胶条固定,作过同样的实验。实验当中,室内的光线多少要比室外暗一些,否则,文字透不过来。可是,室内光线一暗,下笔处又看不清了。通过这一实验证明,这种方法,实际上是不可行的。在文献当中还有诸如“在一张特制桌子的抽屉里点一只蜡烛……”之类的记述。然而,都难以令人置信。 不管怎样,透拓法,首先要制出透明度极高的纸,在此之后,才能考虑该方法的实施。 〔三〕双钩填墨法 按字意来理解,即是在原迹上铺以透明之纸,然后施以双钩法,也就是笼字,即用细线钩勒出字的轮廓。填墨,便是在钩好的轮廓中填入墨色。《孔侍中帖》的注释当中也有如此记述“……在采用了精巧的双钩填墨技法的唐摹本内……”。至今,没有比这一注释更明了的了。不过仅此而已,仍是难以具体理解。我作过这样的尝试,实际按双钩填墨法,严格钩勒出笼字,然后填入墨色。但是,却得不出像《丧乱贴》、《孔侍中帖》、《妹至帖》那样的效果。当时甚至还参用了透拓的方法。西川宁似乎也有过类似的经验。他曾写到:“仅仅注重於精细地拓摹字形,从而产生出呆板的结果,是可想而知的……。”对此,我也有同感。这似乎并不仅仅是一种技术或熟练程度的问题。 〔四〕并行线拓 一九八八年,在辽宁省博物馆,有幸观览了《万岁通天帖》。当时,使用放大镜对其细部进行了观察,发现此帖并非为至今一直被认为的“双钩填墨法”。而是很细的墨线十分精心地排列出来的。文物出版社出版的彩色精印本的卷首《姨母帖》、《初月帖》中,虽然映出了黑色的线条。但是,像直接观看摹拓本时那种一根一根的细线清晰排列组合的情形却无法看清楚。不过,后面的《尊体安和帖》、《一日无申帖》中,笔画间大的飞白处,一根根细线齐整排列的样子断然明了。因为此法和双钩填墨法不近相同,我称其为“并行线拓”。这一方法近似於古代肖像画中毛发的画法。例如,著名的圣德太子像的胡须的画法,便是如此。只是在那间隔当中,再添上三两根线,就完全相同了。我想这样解释的话,人们就更容易理解了吧。但是,在这一方法操作的过程当中,熟练程度和精神的高度集中不可缺少。这应该说是一项工艺性完成度极高的工作。记得在什么地方看到,一些人将“摹拓,透拓,硬黄(双钩填墨)”贬损为“不过是赵模、冯承素之辈的作为而已”。而今天《万岁通天帖》、《孔侍中帖》、《妹至帖》已被证明,并不是临书(更不是意临)。而是拓书者非常严格的复原工作的结晶。因此极为宝贵。可是不知为何?一贯主张意临之辈,竟也推崇这些拓摹本。并极口称赞,实在是不可思议。

二、官拓本和请来品 摹拓应始於六朝的梁。到唐代其发展达到顶峰。唐太宗出於宏扬大唐帝国威望及自己的兴趣,发起了“超大书迹全集”编纂的巨大工程,在内府弘文馆设虞世南、褚遂良等专职鉴定,委任专职拓书人冯承素、诸葛桢(贞)、汤普彻、赵模、韩道政等负责具体拓摹工作。至今,这一举动名垂史册,便说明了当时对此项工作重视的程度。

二、官拓本和请来品 摹拓应始於六朝的梁。到唐代其发展达到顶峰。唐太宗出於宏扬大唐帝国威望及自己的兴趣,发起了“超大书迹全集”编纂的巨大工程,在内府弘文馆设虞世南、褚遂良等专职鉴定,委任专职拓书人冯承素、诸葛桢(贞)、汤普彻、赵模、韩道政等负责具体拓摹工作。至今,这一举动名垂史册,便说明了当时对此项工作重视的程度。

二、官拓本和请来品 摹拓应始於六朝的梁。到唐代其发展达到顶峰。唐太宗出於宏扬大唐帝国威望及自己的兴趣,发起了“超大书迹全集”编纂的巨大工程,在内府弘文馆设虞世南、褚遂良等专职鉴定,委任专职拓书人冯承素、诸葛桢(贞)、汤普彻、赵模、韩道政等负责具体拓摹工作。至今,这一举动名垂史册,便说明了当时对此项工作重视的程度。