云南省图书馆机构用户,欢迎您!

电影对人工智能技术的思考主要集中在进行技术哲思的科幻电影中。科幻电影的人工智能叙事包括具身叙事和去身叙事两类,前者中的人工智能以“类人”的具身形式呈现,后者表现为超级电脑系统等去身形式。形成人工智能复杂叙事的动因如下:一是因为科幻电影的技术认知能够超前预测人工智能技术奇点的到来,提前引爆的智能爆炸表明电影在技术思维法则上出现权重倒错,而电影的技术本体属性和电影创作者的技术哲学观是决定因素;二是电影叙事聚焦于人工智能已然作为“技术事实”生发出的可能性,故事从技术叙事的单一性场景向技术被社会应用后的复杂性场景转换,科幻电影因此拥有了诗性力量。

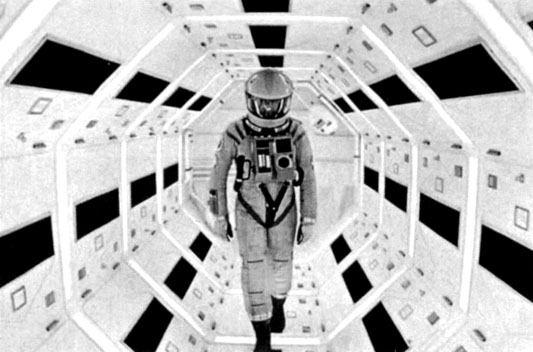

图1.《2001:太空漫游》剧照 一、具身和去身:两种人工智能叙事 科幻电影中的人工智能叙事大致可分为两种类别,即具身叙事和去身叙事。具身叙事中的人工智能在视觉上是可见的,人工智能以“类人”的个体具身形式呈现,这类影片着重阐释人工智能在情感、欲望、理性等方面与人类的相似性与差异性,这种叙事在某种意义上是弗兰肯斯坦传统的延续,讨论人机关系中在人类作为主体的框架下人工智能融入人类社会的问题。去身叙事中的人工智能在视觉上不具备可见的物质形态,常以超级电脑系统的隐形形式出现,这类影片往往具有宏大主题,在拥有超人力量的人工智能与人类构成的二元框架下思考人类与人工智能的复杂关系及未来发展的可能性。 具身叙事比去身叙事更早出现在科幻电影中,由于科幻电影与人工智能之间存在技术本质论上的诸多天然渊源,不但电影作为技术发明诞生于“机械复制时代”,而且科幻电影在题材、主题和思想上是以技术为核心的一种特殊电影类型,因此不难理解为何早在1897年乔治·梅里爱创作的《小丑与机器人》(时长1分钟)中就出现了远远超前于科学技术现实的机器人形象。此时,科幻电影对科学技术的表述普遍具有工业革命时期特有的热烈明亮的浪漫主义风格,由于《小丑与机器人》已不可见,这种浪漫主义风格从科幻电影的经典之作《月球旅行记》(1902年,梅里爱制作,时长14分钟)中可以得见。虽然电影史上的这个机器人“先驱”是18世纪欧洲机械人偶的变体,缺乏生命机能,与真正“用机器模仿人类智能行为”的人工智能相去甚远,但是从机械人偶到电影中具有人类行为功能的机器人已然是朝向人工智能的技术跃迁。同时,由于梅里爱的“魔术师式”剪辑使得影片具有诙谐幽默的喜剧色彩,不妨将这个机器人看作是被赋予了浪漫主义想象的“未来”机器人工智能,1956年《禁忌星球》中的金属好人罗比也属于这类浪漫机器。赋予机器人以生命的是1927年的《大都会》,这部科幻片真正开启了电影的人工智能叙事,片中的机器人玛丽亚实现了“将物质和生命进行关联”的原初技术梦想,是“由灵活、主动的相互勾连而交织成的生命和非生命元素回路”,④被称为融合了浪漫主义和机械主义的浪漫主义机器。这个机器人与人类的相似度颇高,实现了人造人弗兰肯斯坦进入人类社会的梦想,但仍然是人-机主客体关系中的“类人”客体。

图1.《2001:太空漫游》剧照 一、具身和去身:两种人工智能叙事 科幻电影中的人工智能叙事大致可分为两种类别,即具身叙事和去身叙事。具身叙事中的人工智能在视觉上是可见的,人工智能以“类人”的个体具身形式呈现,这类影片着重阐释人工智能在情感、欲望、理性等方面与人类的相似性与差异性,这种叙事在某种意义上是弗兰肯斯坦传统的延续,讨论人机关系中在人类作为主体的框架下人工智能融入人类社会的问题。去身叙事中的人工智能在视觉上不具备可见的物质形态,常以超级电脑系统的隐形形式出现,这类影片往往具有宏大主题,在拥有超人力量的人工智能与人类构成的二元框架下思考人类与人工智能的复杂关系及未来发展的可能性。 具身叙事比去身叙事更早出现在科幻电影中,由于科幻电影与人工智能之间存在技术本质论上的诸多天然渊源,不但电影作为技术发明诞生于“机械复制时代”,而且科幻电影在题材、主题和思想上是以技术为核心的一种特殊电影类型,因此不难理解为何早在1897年乔治·梅里爱创作的《小丑与机器人》(时长1分钟)中就出现了远远超前于科学技术现实的机器人形象。此时,科幻电影对科学技术的表述普遍具有工业革命时期特有的热烈明亮的浪漫主义风格,由于《小丑与机器人》已不可见,这种浪漫主义风格从科幻电影的经典之作《月球旅行记》(1902年,梅里爱制作,时长14分钟)中可以得见。虽然电影史上的这个机器人“先驱”是18世纪欧洲机械人偶的变体,缺乏生命机能,与真正“用机器模仿人类智能行为”的人工智能相去甚远,但是从机械人偶到电影中具有人类行为功能的机器人已然是朝向人工智能的技术跃迁。同时,由于梅里爱的“魔术师式”剪辑使得影片具有诙谐幽默的喜剧色彩,不妨将这个机器人看作是被赋予了浪漫主义想象的“未来”机器人工智能,1956年《禁忌星球》中的金属好人罗比也属于这类浪漫机器。赋予机器人以生命的是1927年的《大都会》,这部科幻片真正开启了电影的人工智能叙事,片中的机器人玛丽亚实现了“将物质和生命进行关联”的原初技术梦想,是“由灵活、主动的相互勾连而交织成的生命和非生命元素回路”,④被称为融合了浪漫主义和机械主义的浪漫主义机器。这个机器人与人类的相似度颇高,实现了人造人弗兰肯斯坦进入人类社会的梦想,但仍然是人-机主客体关系中的“类人”客体。