云南省图书馆机构用户,欢迎您!

在影游融合领域及其相关话题中,电影与游戏分别作为论述的两极,支撑着国内外学术研究的立论基础,尤其是基于电影本位的研究视角往往视游戏因素为一种单向度的影响力,从而忽略了其中的复杂性。本文试图从游戏化、游玩与游戏机制化等概念入手,厘清具体术语及其背后的分析逻辑,并试图通过鲁迪克术语及其游戏化理论的复合体视角,分析具体作品中的“游戏化”特质,探讨这种新视角对于既有理论的补充与拓展。

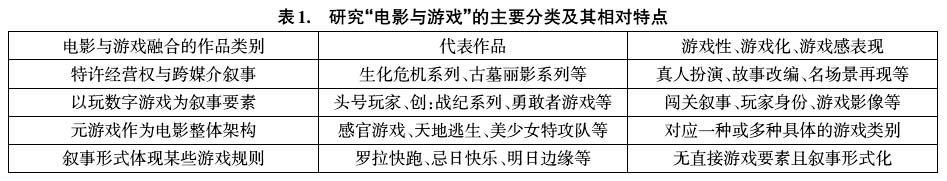

这里,值得注意的地方有两点:一是国内外在论述“游戏”概念时有着较为明显的概念差异,国外侧重于以游玩(play)和游戏(game)为重点的相关论述,将游玩与观众体验、扮演身份等进行关联,将游戏(game)与叙事机制、结构规则等进行关联;相比之下,国内侧重于用游戏(game)指代电子游戏/视频游戏/数字游戏,探讨叙事、影像等维度的影响现象。二是国内外研究甚少考虑游戏化理论的当代转向,尤其是围绕鲁迪克(ludic)生成的游戏化(ludification)转向。在笔者看来,至少这两个地方造成在论述上表中的“广义游戏要素”电影作品时,会遭遇一些具体问题,比如《罗拉快跑》(Run Lola Run,1998)、《明日边缘》(Edge of Tomorrow,2014)、《源代码》(Source Code,2011)等影片如何区别于《机遇之歌》(Blind Chance,1987),它们的叙事结构是波德维尔意义上的分叉路径叙事,还是视频游戏意义上的储存/读取叙事?比如《1917》(1917,2019)、《鸟人》(Birdman,2014)等影片中的长镜头运动是电影本位,还是一种游戏化本位?比如《她》(Her,2013)、《逃脱》(Getaway,2013)、《狙击电话亭》(Phone Booth,2003)等影片中的角色代理/化身控制要素该如何理解?比如《歪小子斯科特大战全世界》(Scott Pilgrim vs.the World,2010)、《我们都是小僵尸》(We Are Little Zombies,2019)、《本X》(Ben X,2007)等全面游戏化要素的影片,是如何与《1917》《明日边缘》《她》等影片进行区别?可以说,如何进一步回应这些问题,不泛化融合现象,将是“电影与游戏融合”话题的当务之急,也是以下本文试图给予回答的地方所在。 一、游玩、游戏机制化与游戏化的基本概述 在学术发展史中,当前游戏理论主要集中在三个维度,一是以赫伊津哈的游玩(play)为中心,通过游戏活动、玩家身份、游戏模式等探讨游戏在人类生活中的独特意义与价值;二是以“游戏机制化”(gamification)③为中心,聚焦系统性、目标与挑战、规则与互动等应用领域,强调社会机制游戏化的形态功能与设计方式;三是以游戏学、“鲁迪克”文化与世纪等为中心的论述阵地,立足当代媒介生态,去构筑一种结合内在体验与外在结构的游戏化理论可能。 在赫伊津哈看来,人类的文化活动脱自游玩行为,并依据游玩行为形成游戏,进而演进成为一种文化形态。④他在谈到游玩时,认为:“……我们可以将其称为一种自由活动,这种活动位于生活之外。因为它‘不严肃’,但同时又能强烈地吸引人们参与。游玩与物质利益毫不相关,因此人们无法从中获得任何实际价值。同时,游玩会按照固定规则有序地在自我的时空边界内存在。”⑤可以说,赫伊津哈的观点延续着经典艺术本体论中将游戏与工作区分的二元论思想,并且以无功利、无实用等标签进行标识。与赫伊津哈所持观点相反,不少学者认为人们不应该聚焦将无生产性/无用性与生产性/有用性的观点对立,这样会将游玩的形式特征与体验意义混为一谈,主张“人们是为了体验这种行为而采取行动的”,⑥因此,需要区分游玩形式和游戏体验,才能够找到正确描述游戏结构、游玩活动的方法和路径。正是在这样的区分中,马拉比将游玩定义为“在面对瞬息万变的世界时,随时准备即兴表演并且没有任何超验的命令要求”,⑦而通过游玩所形成的、让人愉悦的内在情感体验才能成为“一种人类体验模式……一种参与世界之中的方式”。⑧值得一提的是,赫伊津哈在著作标题上使用的拉丁词“luden”来指代与游玩相关的游戏领域,也成为后人创设游戏学(ludology)及游戏化世纪(ludification century)的原点所在。 与游玩概念并置的另一个概念是“游戏机制化”,通常来说,它往往被翻译为游戏化,即“在非游戏环境中使用游戏设计元素”,⑨换句话说,就是如何将视频游戏的媒介特质延伸到社会生产领域,比如得分、奖章、排行榜、性能图、化身与队员⑩等。同时,游戏机制化也可以理解为通过应用游戏元素或特征来解决问题的一系列活动及其过程,创造类似玩游戏时的情感体验,比如游戏化学习、提高用户参与度、组织生产率、评估与招募等行为研究相关领域。对于日常生活来说,游戏机制化已然成为社会管理或情境反应的潜在结构,无论是通过奖金、虚拟代币等额外奖励来激励人们去完成任务或参与竞争,亦或是借助公告栏展示与排行榜评估来公示各类社会行为结果,积分、奖章、排行榜、数字画像、化身等诸多游戏要素早已遍布从虚拟到现实的各个生活层面中。在《游戏改变世界》(Reality is Broken)一书中,麦戈尼格尔详细概述“游戏化”(gamification)是如何利用参与机制、激励机制、团队机制等特质去推动一种可持续性的参与式经济发展,并最终成为社会中不可或缺的结构性力量。(11)与麦戈尼格尔所持观点相近,郁凯也认为“游戏化”是一种更为外在(12)的生产活动,它以人的心理状态、行为动机与参与感为基础,能够为社会系统进行更为优化的设计建设。(13)正是将论述重点放置在设计方式、组织结构等引发人类行为变化的外在维度,使得“游戏机制化”缺少了内在体验面向,忽略了绝大多数人在玩视频游戏时都会生成的愉悦感,甚至无法解释提供娱乐放松功能的视频游戏是如何推动人类的内在精神生活成长,并成为社会意识形态中不可或缺的重要文化构成。但在博格斯特看来,游戏机制化将分数、关卡等因素与互动行为的复杂性混为一谈,其本质是通过简单、可重复的修辞学策略培养忠诚度和依赖性,最终实现利益获取。(14)

这里,值得注意的地方有两点:一是国内外在论述“游戏”概念时有着较为明显的概念差异,国外侧重于以游玩(play)和游戏(game)为重点的相关论述,将游玩与观众体验、扮演身份等进行关联,将游戏(game)与叙事机制、结构规则等进行关联;相比之下,国内侧重于用游戏(game)指代电子游戏/视频游戏/数字游戏,探讨叙事、影像等维度的影响现象。二是国内外研究甚少考虑游戏化理论的当代转向,尤其是围绕鲁迪克(ludic)生成的游戏化(ludification)转向。在笔者看来,至少这两个地方造成在论述上表中的“广义游戏要素”电影作品时,会遭遇一些具体问题,比如《罗拉快跑》(Run Lola Run,1998)、《明日边缘》(Edge of Tomorrow,2014)、《源代码》(Source Code,2011)等影片如何区别于《机遇之歌》(Blind Chance,1987),它们的叙事结构是波德维尔意义上的分叉路径叙事,还是视频游戏意义上的储存/读取叙事?比如《1917》(1917,2019)、《鸟人》(Birdman,2014)等影片中的长镜头运动是电影本位,还是一种游戏化本位?比如《她》(Her,2013)、《逃脱》(Getaway,2013)、《狙击电话亭》(Phone Booth,2003)等影片中的角色代理/化身控制要素该如何理解?比如《歪小子斯科特大战全世界》(Scott Pilgrim vs.the World,2010)、《我们都是小僵尸》(We Are Little Zombies,2019)、《本X》(Ben X,2007)等全面游戏化要素的影片,是如何与《1917》《明日边缘》《她》等影片进行区别?可以说,如何进一步回应这些问题,不泛化融合现象,将是“电影与游戏融合”话题的当务之急,也是以下本文试图给予回答的地方所在。 一、游玩、游戏机制化与游戏化的基本概述 在学术发展史中,当前游戏理论主要集中在三个维度,一是以赫伊津哈的游玩(play)为中心,通过游戏活动、玩家身份、游戏模式等探讨游戏在人类生活中的独特意义与价值;二是以“游戏机制化”(gamification)③为中心,聚焦系统性、目标与挑战、规则与互动等应用领域,强调社会机制游戏化的形态功能与设计方式;三是以游戏学、“鲁迪克”文化与世纪等为中心的论述阵地,立足当代媒介生态,去构筑一种结合内在体验与外在结构的游戏化理论可能。 在赫伊津哈看来,人类的文化活动脱自游玩行为,并依据游玩行为形成游戏,进而演进成为一种文化形态。④他在谈到游玩时,认为:“……我们可以将其称为一种自由活动,这种活动位于生活之外。因为它‘不严肃’,但同时又能强烈地吸引人们参与。游玩与物质利益毫不相关,因此人们无法从中获得任何实际价值。同时,游玩会按照固定规则有序地在自我的时空边界内存在。”⑤可以说,赫伊津哈的观点延续着经典艺术本体论中将游戏与工作区分的二元论思想,并且以无功利、无实用等标签进行标识。与赫伊津哈所持观点相反,不少学者认为人们不应该聚焦将无生产性/无用性与生产性/有用性的观点对立,这样会将游玩的形式特征与体验意义混为一谈,主张“人们是为了体验这种行为而采取行动的”,⑥因此,需要区分游玩形式和游戏体验,才能够找到正确描述游戏结构、游玩活动的方法和路径。正是在这样的区分中,马拉比将游玩定义为“在面对瞬息万变的世界时,随时准备即兴表演并且没有任何超验的命令要求”,⑦而通过游玩所形成的、让人愉悦的内在情感体验才能成为“一种人类体验模式……一种参与世界之中的方式”。⑧值得一提的是,赫伊津哈在著作标题上使用的拉丁词“luden”来指代与游玩相关的游戏领域,也成为后人创设游戏学(ludology)及游戏化世纪(ludification century)的原点所在。 与游玩概念并置的另一个概念是“游戏机制化”,通常来说,它往往被翻译为游戏化,即“在非游戏环境中使用游戏设计元素”,⑨换句话说,就是如何将视频游戏的媒介特质延伸到社会生产领域,比如得分、奖章、排行榜、性能图、化身与队员⑩等。同时,游戏机制化也可以理解为通过应用游戏元素或特征来解决问题的一系列活动及其过程,创造类似玩游戏时的情感体验,比如游戏化学习、提高用户参与度、组织生产率、评估与招募等行为研究相关领域。对于日常生活来说,游戏机制化已然成为社会管理或情境反应的潜在结构,无论是通过奖金、虚拟代币等额外奖励来激励人们去完成任务或参与竞争,亦或是借助公告栏展示与排行榜评估来公示各类社会行为结果,积分、奖章、排行榜、数字画像、化身等诸多游戏要素早已遍布从虚拟到现实的各个生活层面中。在《游戏改变世界》(Reality is Broken)一书中,麦戈尼格尔详细概述“游戏化”(gamification)是如何利用参与机制、激励机制、团队机制等特质去推动一种可持续性的参与式经济发展,并最终成为社会中不可或缺的结构性力量。(11)与麦戈尼格尔所持观点相近,郁凯也认为“游戏化”是一种更为外在(12)的生产活动,它以人的心理状态、行为动机与参与感为基础,能够为社会系统进行更为优化的设计建设。(13)正是将论述重点放置在设计方式、组织结构等引发人类行为变化的外在维度,使得“游戏机制化”缺少了内在体验面向,忽略了绝大多数人在玩视频游戏时都会生成的愉悦感,甚至无法解释提供娱乐放松功能的视频游戏是如何推动人类的内在精神生活成长,并成为社会意识形态中不可或缺的重要文化构成。但在博格斯特看来,游戏机制化将分数、关卡等因素与互动行为的复杂性混为一谈,其本质是通过简单、可重复的修辞学策略培养忠诚度和依赖性,最终实现利益获取。(14)