云南省图书馆机构用户,欢迎您!

“影游融合”研究是对当下影视产业发展、媒介融合、美学变革以及新文化症候的学术话语回应,自2020年以来“影游融合”一度跃升为学术热点,引起了不同学科的学者们从媒介、美学、传播、产业等多个角度进行研讨。基于学术史的视角,从历时维度和共时维度切入,通过研读“影游融合”的相关文献,进行研究溯源和梳理发展脉络,力求把握“影游融合”的研究现状,提出研究短板与不足之处,以期推动相关研究。

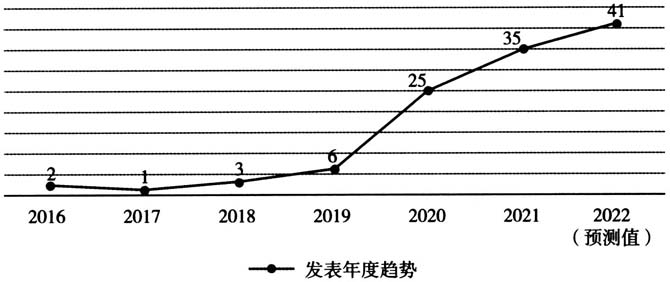

图1 “影游融合”知网(CNKI)主题检索趋势图 一、缘起、本体与融合 (一)理解“影游融合” 第一部分梳理总结了当代学者把“影游融合”视为媒介、产业与艺术发展现象的初步认识、本体论探讨以及基础性问题研究,比如发展缘起、概念与内涵的界定、两者关系的研讨以及对意识与身体的哲学思辨等。 在关于电影与“游戏”关系的早期学术探讨中,法国学者让-米歇尔·弗罗东(Jean-Michel Frodon)把电影与电子游戏的关系归纳为:“评述、改编、引用与结合”[1]。认为“评述”是真正的问题所在,由此,他指出“评述”是电影“不纯性”的产物,而电子游戏的“互动性”缩短了电影“不纯性”所要求的电影理想创作与观众心中构想的距离,这使电子游戏颠覆了电影的传统定义,因此,在媒介迅速融合发展的背景下,电影的独特性遭遇了危机。对此他认为时下电影的价值在于它潜在的评论性。2007年国内学者汪代明认为电影与游戏是异质同构的关系,电影是由导演控制的“剪辑蒙太奇”,而游戏是玩家控制的“链接蒙太奇”。而2016年聂伟、杜梁的《泛娱乐时代的影游产业互动融合》一文是国内较为完整地从影视与游戏产业的联动层面出发回应了“影游联动”的概念,文章明确提出:“传统电影曾经一度处于跨媒介改编的金字塔顶端,而电子游戏的问世打乱了这一线性发散序列,重新将其构造成扁平化的开放式系统。比之对传统艺术内容的单方承接,电影与游戏的双向改编则显得更为复杂”[2]。此后,孙佳山认为在语义上聂伟、杜梁的文章基本奠定了高校、科研机构所讨论的“影游融合”的话语框架,但由于受制于当时“影游融合”的相关创作和典型作品较少,学术上的讨论也是点到为止,随后便陷入沉寂。2018年由史蒂文·斯皮尔伯格执导的《头号玩家》在中国上映且火爆一时,同时也就此开启了国内学者对于“影游融合”现象的激烈研讨,其中以陈旭光的相关研究最具代表性,他在与李黎明合著的《从〈头号玩家〉看影游深度融合的电影实践及其审美趋势》一文中,从“跨媒介叙事”“跨媒介视听”“跨媒介文化融合”三个层面分析《头号玩家》,认为“影游融合”喻示了影视与游戏联动共赢的审美趋势与产业动态,而在《论互联网时代电影的“想象力消费”》中,陈旭光进一步把“影游融合”放在“想象力消费”的理论框架下探讨,认为“影游融合”是“想象力消费”的重要影像模式,是“电影工业美学”的有机组成部分,同时表征了当下年轻受众对于拟像环境的依赖,以及对于电影想象力消费的强烈需求。其后陈旭光、李典峰在《技术美学、艺术形态与“游生代”思维》一文中,对“影游融合”进行了更为详尽的总结,他们把“影游融合”释义为:“电影与游戏这两种媒介在发展过程中,在思维、叙事、风格、内容、产业、技术等方面的互相融合。从艺术创作、作品和形态的角度,大体可以界定出四类“融合”形态或融合方式:“游戏IP改编、游戏规则叙事、游戏风格影像、游戏影像套嵌。”[3]并创新性地把2021年春节档电影的一批导演称之为“游生代”,认为这一批导演身体内部记忆的“游戏化”思维,拓展了他们在电影创作中的想象力,开启了国内电影与游戏相融合的新型审美趋势。而关于“影游融合”的概念界定,刘梦霏在《叙事vs互动:影游融合的叙事问题》一文中进行了比较式的梳理,她区分了“影游融合”“影游联动”“影游互动”三个概念,其中“影游互动”概念提出最早,她指出“影游互动”概念与“跨媒介叙事”(Transmedia Storytelling)以及“整体艺术”(Gesamtkunstwerk)概念相关,意指“同一主题内容在不同媒介的不同表现,并彼此配合成为一个整体”。但遗憾的是:此概念在学理层面的辨析不清与内涵外延的模糊,导致此概念早已销声匿迹,于是“影游联动”的概念横空出世,“影游联动”是指从产业角度而言的一种IP运营的商业模式,特指影视产业与游戏产业互为IP的商业模式。也就是上文提及的聂伟、杜梁两位学者的主要观点。而“影游融合”概念出现最晚,但同时内涵与外延也更为丰富,刘梦霏把“影游融合”定义为:广义上“包括了前两个概念的母概念,代指媒介与产业的影视与游戏之间大的融合趋势”。狭义上指“影视与游戏融合的过程与本质”[4]。此外,可见三种概念的历时性演进,同时映照着“影游融合”产业实践的发展,即从最初的IP改编,到产业融合与商业意识,再到如今的深层次多方位的大融合,并且“影游融合”概念的出现也是当代学者基于产业现状与媒介变革的学术话语回应。 由上所述,在“影游融合”的相关探讨中,由陈旭光及其研究生的研究最为完善和系统性,基本厘清了“影游融合”的内涵与外延,初步建构了相关研究框架,但在其相关论述中,尤其是“融合”形态的划分中,把“影”放在绝对的主体性地位,对于“游”的关注与阐述相对忽视。而郭春宇则着重关注和强调游戏对电影的积极影响,他在《景观的双重建构:电影与游戏的批判与合作》一文中从跨文化的视角出发,认为电影与游戏两者是批判与合作的深层关系。一方面游戏通过建构禅意景观,以游戏玩家的慢体验解构快剪辑的刺激性;另一方面,游戏通过东方特色的长镜头、空镜头,以微观视角捕捉日常生活,从而反思了宏大影片中的战争暴力。于昌民在《电子游戏与电影:文化、方法和身份资本》中也以“游”为主体,通过梳理游戏研究的缘起与方法论演变,认为电影与游戏在叙事上的差别,使游戏研究难以继承电影研究的理论“遗产”,并指出在身份政治上电影产业是再现的,让多元的身份在银幕上有更多曝光机会,而对游戏产业而言,则是玩家用个人资本交换为主体形象的自由。此外,李雨谏认为在观看“影游融合”类电影时,不仅是一种视觉快感的持续,而且会“夹杂着观众在身体层面上的动作快感,呈现出一种混合性的审美接受状态”[5]。游戏媒介的介入,让电影艺术获得了具身性感知,强化了观众观影体验中的体感经验。 以下部分主要总结了从本体论层面关于“影游融合”所延伸的相关问题的思索,对于理解“影游融合”现象与实质极富启发性。其中蓝江在《文本、影像与虚体——走向数字时代的游戏化生存》一文中,通过对比文本时代、影像时代与数字时代的存在论根基的不同特性,具体探讨了数字时代生存哲学的问题,他着重梳理了以电影为代表的数字时代与以电子游戏为代表的数字时代。认为电影因具有特定的放映装置,从而二分了观众与影像,使得两者之间存在一条鸿沟,因此仅仅是创造了外在世界的多元性与丰富性,而电子游戏则打破了自我统一性的法则,“开创了内在自我意识和无意识的多元性”[6]。他引入了一个新概念,来说明电子游戏相对于电影的变革性突破,那就是“虚体”,这是一种替代性的数字化身体,是人们感知电子游戏世界的关键,并且挑战了笛卡儿著名的“主体—客体”论断。由此可见,蓝江把电子游戏视为“宁芙化虚体”的存在,认为电子游戏重塑了我们对世界的感知,重建了我们身体性自我之外的感知,这是与电影最大的不同之处,或者说这是对电影的一种演进。而李典峰和耿游子民在《论作为“影游融合”基础的“意象—身体”系统》中以“意象-身体”的理论概念重新认识了当下“影游融合”现象。文章从后人类主义的角度来理解“影游融合”语境下的“身体”,认为在数字化进程下电影已经失去了自己作为物质基础的“身体”,这是使得电影和以数字媒介而存在的电子游戏相融合发展的物质基础。并以此为基础,引入了“意象—身体”(Image-body)的概念来描述“影游融合”的消费主体,认为“它描述了电影作为影像媒介从物理层面的图像到认识层面的意象的抽象化过程;从第二个名词看,它描述了电子游戏从语言层面的数码编程到现象层面的身体认识的具象化过程”[7]。最后,提出我们身体和机器其实是通过“意象—身体”这样一个控制系统来建立联系的。文章总体以后人类主义的思想立场来认识“影游融合”现象,把这种现象视为理解人体“赛博格”(电子器官Cyb-org)的初步阶段,把电影与电子游戏都视为人体的外部延伸,首次从“身体”的角度探讨了“影游融合”的相关问题。

图1 “影游融合”知网(CNKI)主题检索趋势图 一、缘起、本体与融合 (一)理解“影游融合” 第一部分梳理总结了当代学者把“影游融合”视为媒介、产业与艺术发展现象的初步认识、本体论探讨以及基础性问题研究,比如发展缘起、概念与内涵的界定、两者关系的研讨以及对意识与身体的哲学思辨等。 在关于电影与“游戏”关系的早期学术探讨中,法国学者让-米歇尔·弗罗东(Jean-Michel Frodon)把电影与电子游戏的关系归纳为:“评述、改编、引用与结合”[1]。认为“评述”是真正的问题所在,由此,他指出“评述”是电影“不纯性”的产物,而电子游戏的“互动性”缩短了电影“不纯性”所要求的电影理想创作与观众心中构想的距离,这使电子游戏颠覆了电影的传统定义,因此,在媒介迅速融合发展的背景下,电影的独特性遭遇了危机。对此他认为时下电影的价值在于它潜在的评论性。2007年国内学者汪代明认为电影与游戏是异质同构的关系,电影是由导演控制的“剪辑蒙太奇”,而游戏是玩家控制的“链接蒙太奇”。而2016年聂伟、杜梁的《泛娱乐时代的影游产业互动融合》一文是国内较为完整地从影视与游戏产业的联动层面出发回应了“影游联动”的概念,文章明确提出:“传统电影曾经一度处于跨媒介改编的金字塔顶端,而电子游戏的问世打乱了这一线性发散序列,重新将其构造成扁平化的开放式系统。比之对传统艺术内容的单方承接,电影与游戏的双向改编则显得更为复杂”[2]。此后,孙佳山认为在语义上聂伟、杜梁的文章基本奠定了高校、科研机构所讨论的“影游融合”的话语框架,但由于受制于当时“影游融合”的相关创作和典型作品较少,学术上的讨论也是点到为止,随后便陷入沉寂。2018年由史蒂文·斯皮尔伯格执导的《头号玩家》在中国上映且火爆一时,同时也就此开启了国内学者对于“影游融合”现象的激烈研讨,其中以陈旭光的相关研究最具代表性,他在与李黎明合著的《从〈头号玩家〉看影游深度融合的电影实践及其审美趋势》一文中,从“跨媒介叙事”“跨媒介视听”“跨媒介文化融合”三个层面分析《头号玩家》,认为“影游融合”喻示了影视与游戏联动共赢的审美趋势与产业动态,而在《论互联网时代电影的“想象力消费”》中,陈旭光进一步把“影游融合”放在“想象力消费”的理论框架下探讨,认为“影游融合”是“想象力消费”的重要影像模式,是“电影工业美学”的有机组成部分,同时表征了当下年轻受众对于拟像环境的依赖,以及对于电影想象力消费的强烈需求。其后陈旭光、李典峰在《技术美学、艺术形态与“游生代”思维》一文中,对“影游融合”进行了更为详尽的总结,他们把“影游融合”释义为:“电影与游戏这两种媒介在发展过程中,在思维、叙事、风格、内容、产业、技术等方面的互相融合。从艺术创作、作品和形态的角度,大体可以界定出四类“融合”形态或融合方式:“游戏IP改编、游戏规则叙事、游戏风格影像、游戏影像套嵌。”[3]并创新性地把2021年春节档电影的一批导演称之为“游生代”,认为这一批导演身体内部记忆的“游戏化”思维,拓展了他们在电影创作中的想象力,开启了国内电影与游戏相融合的新型审美趋势。而关于“影游融合”的概念界定,刘梦霏在《叙事vs互动:影游融合的叙事问题》一文中进行了比较式的梳理,她区分了“影游融合”“影游联动”“影游互动”三个概念,其中“影游互动”概念提出最早,她指出“影游互动”概念与“跨媒介叙事”(Transmedia Storytelling)以及“整体艺术”(Gesamtkunstwerk)概念相关,意指“同一主题内容在不同媒介的不同表现,并彼此配合成为一个整体”。但遗憾的是:此概念在学理层面的辨析不清与内涵外延的模糊,导致此概念早已销声匿迹,于是“影游联动”的概念横空出世,“影游联动”是指从产业角度而言的一种IP运营的商业模式,特指影视产业与游戏产业互为IP的商业模式。也就是上文提及的聂伟、杜梁两位学者的主要观点。而“影游融合”概念出现最晚,但同时内涵与外延也更为丰富,刘梦霏把“影游融合”定义为:广义上“包括了前两个概念的母概念,代指媒介与产业的影视与游戏之间大的融合趋势”。狭义上指“影视与游戏融合的过程与本质”[4]。此外,可见三种概念的历时性演进,同时映照着“影游融合”产业实践的发展,即从最初的IP改编,到产业融合与商业意识,再到如今的深层次多方位的大融合,并且“影游融合”概念的出现也是当代学者基于产业现状与媒介变革的学术话语回应。 由上所述,在“影游融合”的相关探讨中,由陈旭光及其研究生的研究最为完善和系统性,基本厘清了“影游融合”的内涵与外延,初步建构了相关研究框架,但在其相关论述中,尤其是“融合”形态的划分中,把“影”放在绝对的主体性地位,对于“游”的关注与阐述相对忽视。而郭春宇则着重关注和强调游戏对电影的积极影响,他在《景观的双重建构:电影与游戏的批判与合作》一文中从跨文化的视角出发,认为电影与游戏两者是批判与合作的深层关系。一方面游戏通过建构禅意景观,以游戏玩家的慢体验解构快剪辑的刺激性;另一方面,游戏通过东方特色的长镜头、空镜头,以微观视角捕捉日常生活,从而反思了宏大影片中的战争暴力。于昌民在《电子游戏与电影:文化、方法和身份资本》中也以“游”为主体,通过梳理游戏研究的缘起与方法论演变,认为电影与游戏在叙事上的差别,使游戏研究难以继承电影研究的理论“遗产”,并指出在身份政治上电影产业是再现的,让多元的身份在银幕上有更多曝光机会,而对游戏产业而言,则是玩家用个人资本交换为主体形象的自由。此外,李雨谏认为在观看“影游融合”类电影时,不仅是一种视觉快感的持续,而且会“夹杂着观众在身体层面上的动作快感,呈现出一种混合性的审美接受状态”[5]。游戏媒介的介入,让电影艺术获得了具身性感知,强化了观众观影体验中的体感经验。 以下部分主要总结了从本体论层面关于“影游融合”所延伸的相关问题的思索,对于理解“影游融合”现象与实质极富启发性。其中蓝江在《文本、影像与虚体——走向数字时代的游戏化生存》一文中,通过对比文本时代、影像时代与数字时代的存在论根基的不同特性,具体探讨了数字时代生存哲学的问题,他着重梳理了以电影为代表的数字时代与以电子游戏为代表的数字时代。认为电影因具有特定的放映装置,从而二分了观众与影像,使得两者之间存在一条鸿沟,因此仅仅是创造了外在世界的多元性与丰富性,而电子游戏则打破了自我统一性的法则,“开创了内在自我意识和无意识的多元性”[6]。他引入了一个新概念,来说明电子游戏相对于电影的变革性突破,那就是“虚体”,这是一种替代性的数字化身体,是人们感知电子游戏世界的关键,并且挑战了笛卡儿著名的“主体—客体”论断。由此可见,蓝江把电子游戏视为“宁芙化虚体”的存在,认为电子游戏重塑了我们对世界的感知,重建了我们身体性自我之外的感知,这是与电影最大的不同之处,或者说这是对电影的一种演进。而李典峰和耿游子民在《论作为“影游融合”基础的“意象—身体”系统》中以“意象-身体”的理论概念重新认识了当下“影游融合”现象。文章从后人类主义的角度来理解“影游融合”语境下的“身体”,认为在数字化进程下电影已经失去了自己作为物质基础的“身体”,这是使得电影和以数字媒介而存在的电子游戏相融合发展的物质基础。并以此为基础,引入了“意象—身体”(Image-body)的概念来描述“影游融合”的消费主体,认为“它描述了电影作为影像媒介从物理层面的图像到认识层面的意象的抽象化过程;从第二个名词看,它描述了电子游戏从语言层面的数码编程到现象层面的身体认识的具象化过程”[7]。最后,提出我们身体和机器其实是通过“意象—身体”这样一个控制系统来建立联系的。文章总体以后人类主义的思想立场来认识“影游融合”现象,把这种现象视为理解人体“赛博格”(电子器官Cyb-org)的初步阶段,把电影与电子游戏都视为人体的外部延伸,首次从“身体”的角度探讨了“影游融合”的相关问题。