云南省图书馆机构用户,欢迎您!

本文将以文化记忆理论为基、文化时代发展为脉,探究哪吒这一舶来神祇的本土经典化演变过程及深蕴其中的文化根源。在研究其所承载的文化传播意义的同时,重新审视中国古典文化的当代价值,为挖掘古典资源、结合彼时彼刻的传统文化去完成此时此刻的身份认同,使其转化为当代中国合理形象的文化表述,为做好本民族文化的续存与传播,实现“各美其美,美美与共”的文化自觉提供较为经济的实现路径。

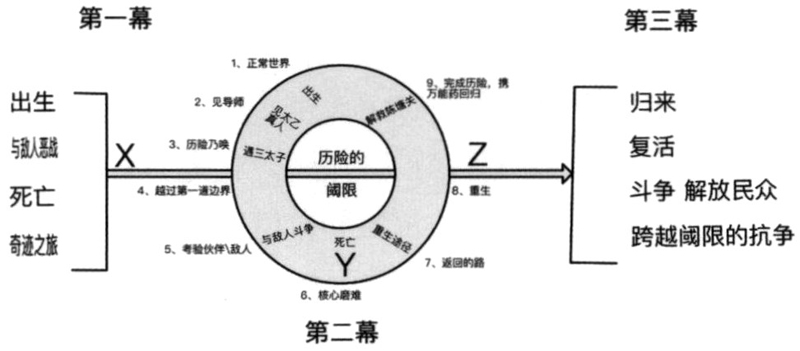

图1 哪吒“英雄之旅” 英雄从日常的世界勇敢地进入超自然的神奇区域(X);在那里遇到了传奇般的力量,取得了决定性的胜利(Y);英雄带着这种力量从神秘的冒险之旅中归来,赐福于他的人民(Z)②。 在约瑟夫·坎贝尔(Joseph Campbell)的英雄之旅框架中,英雄从出生就被赋予了非凡的力量。但易在童年时期默默无闻,只有在经历冒险之后,其真正的价值才得以显现并被认可。“在此之后,他真正的性格特征显露了出来。这个事件可能会促成重大的转折点,因为这相当于出现了迄今为止人类生活中所没有的力量。早期的模式分解成碎片或消失,灾难出现在眼前。在看起来一片混乱的时期过后,新因素的创造价值显现出来,世界以出乎意料的光辉重新出现。这类被钉死在十字架上然后复活的主题既可以用英雄自己的身体来表现,也可以用英雄对世界的影响来表现。”③对英雄的塑造多为如此,作为创造性生命的拥护者,其基本行为就是清除障碍,即对抗固守不放过去的敌人——之于原著就是恶龙及暴君,之于《闹海》则是父权及统治权威,而之于《魔童》,则是偏见及不可抗的命运。 这种对抗方式都以“死亡”为手段,“如果不经历死亡,任何生物都无法获得更高等级的性质”④。从肉身消亡开始,哪吒与俗世凡尘中“他者”形象之间的连接完全被摧毁,莲藕和莲花塑身重生蕴含着属于英雄的救赎之力,因为他的死亡重生证明了“通过现象性所有的对立面,不生不灭之物被保留下来,而且没有什么可害怕的”⑤。但是相比于传统英雄的大义凛然,慷慨就义,代表集体的利益和意志甘愿牺牲自我,哪吒的“死亡”更加个体及私人化,是基于个人利益与意志的选择。 在原著中,哪吒从出生就对自我有清晰的认知,知道自己的来历、师承与使命(哪吒见父母哭泣,立身不安,双膝跪下,言曰:“爹爹,母亲,孩儿今日说了罢。我不是凡夫俗子,我是乾元山金光洞太乙真人弟子。此宝皆系师父所赐……”“吾非别人,乃乾元山金光洞太乙真人弟子灵珠子是也。奉玉虚宫法牒,脱化陈塘关李门为子。因成汤合灭,周氏当兴,姜子牙不久下山,吾乃破纣辅周先行官是也”⑥)。其死亡,更多是他与太乙真人商议之后的息事宁人,是在知道会复生前提下的万全之策,保护的是自身利益,创作重点及记忆的支点更多来自隐藏在“李靖举剑劈肉球到哪吒持枪追杀李靖”背后的“弑子、杀父”主题;而至《闹海》,他虽不再蛮横,而是身负冤屈,不知能重生,以一孩童之躯拯救一方苍生的人民小英雄,对“孝”的彻底反叛被弱化为对强权和压迫者龙王的反抗,但喊出“爹爹,我把你的骨肉还给你,我不连累你”之语,其背后的不甘与无奈,依然代表这种“死亡”是孩子气的委曲求全,是对权力宰制的服从而非全然的心甘情愿;至《魔童》,从出生哪吒即被视为危险的“他者”,拯救陈塘关的行为,更多出自对命运的抗争,“我命由我不由天”是对权力宰制的彻底反叛,是对自我的把握和成长,在脉脉温情的铺垫中,用好莱坞式“爱能解决一切”完成了电影的合家欢式结局,只是客观上完成了拯救陈塘关这一事实。总之,哪吒的“叛”使其成为“非典型”英雄。

图1 哪吒“英雄之旅” 英雄从日常的世界勇敢地进入超自然的神奇区域(X);在那里遇到了传奇般的力量,取得了决定性的胜利(Y);英雄带着这种力量从神秘的冒险之旅中归来,赐福于他的人民(Z)②。 在约瑟夫·坎贝尔(Joseph Campbell)的英雄之旅框架中,英雄从出生就被赋予了非凡的力量。但易在童年时期默默无闻,只有在经历冒险之后,其真正的价值才得以显现并被认可。“在此之后,他真正的性格特征显露了出来。这个事件可能会促成重大的转折点,因为这相当于出现了迄今为止人类生活中所没有的力量。早期的模式分解成碎片或消失,灾难出现在眼前。在看起来一片混乱的时期过后,新因素的创造价值显现出来,世界以出乎意料的光辉重新出现。这类被钉死在十字架上然后复活的主题既可以用英雄自己的身体来表现,也可以用英雄对世界的影响来表现。”③对英雄的塑造多为如此,作为创造性生命的拥护者,其基本行为就是清除障碍,即对抗固守不放过去的敌人——之于原著就是恶龙及暴君,之于《闹海》则是父权及统治权威,而之于《魔童》,则是偏见及不可抗的命运。 这种对抗方式都以“死亡”为手段,“如果不经历死亡,任何生物都无法获得更高等级的性质”④。从肉身消亡开始,哪吒与俗世凡尘中“他者”形象之间的连接完全被摧毁,莲藕和莲花塑身重生蕴含着属于英雄的救赎之力,因为他的死亡重生证明了“通过现象性所有的对立面,不生不灭之物被保留下来,而且没有什么可害怕的”⑤。但是相比于传统英雄的大义凛然,慷慨就义,代表集体的利益和意志甘愿牺牲自我,哪吒的“死亡”更加个体及私人化,是基于个人利益与意志的选择。 在原著中,哪吒从出生就对自我有清晰的认知,知道自己的来历、师承与使命(哪吒见父母哭泣,立身不安,双膝跪下,言曰:“爹爹,母亲,孩儿今日说了罢。我不是凡夫俗子,我是乾元山金光洞太乙真人弟子。此宝皆系师父所赐……”“吾非别人,乃乾元山金光洞太乙真人弟子灵珠子是也。奉玉虚宫法牒,脱化陈塘关李门为子。因成汤合灭,周氏当兴,姜子牙不久下山,吾乃破纣辅周先行官是也”⑥)。其死亡,更多是他与太乙真人商议之后的息事宁人,是在知道会复生前提下的万全之策,保护的是自身利益,创作重点及记忆的支点更多来自隐藏在“李靖举剑劈肉球到哪吒持枪追杀李靖”背后的“弑子、杀父”主题;而至《闹海》,他虽不再蛮横,而是身负冤屈,不知能重生,以一孩童之躯拯救一方苍生的人民小英雄,对“孝”的彻底反叛被弱化为对强权和压迫者龙王的反抗,但喊出“爹爹,我把你的骨肉还给你,我不连累你”之语,其背后的不甘与无奈,依然代表这种“死亡”是孩子气的委曲求全,是对权力宰制的服从而非全然的心甘情愿;至《魔童》,从出生哪吒即被视为危险的“他者”,拯救陈塘关的行为,更多出自对命运的抗争,“我命由我不由天”是对权力宰制的彻底反叛,是对自我的把握和成长,在脉脉温情的铺垫中,用好莱坞式“爱能解决一切”完成了电影的合家欢式结局,只是客观上完成了拯救陈塘关这一事实。总之,哪吒的“叛”使其成为“非典型”英雄。