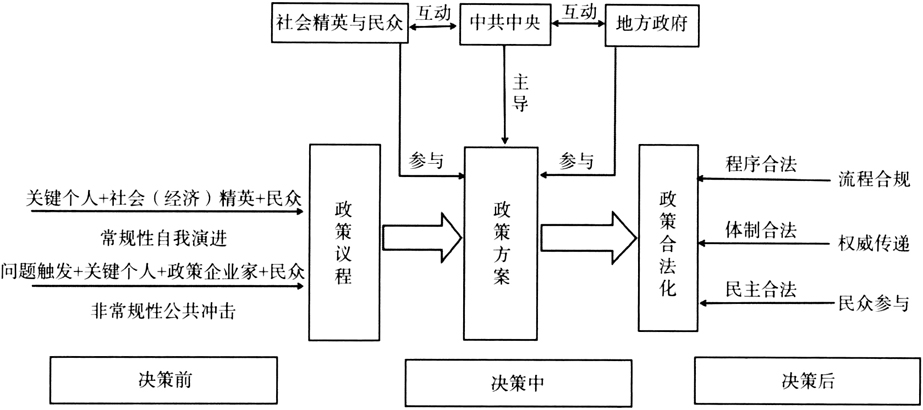

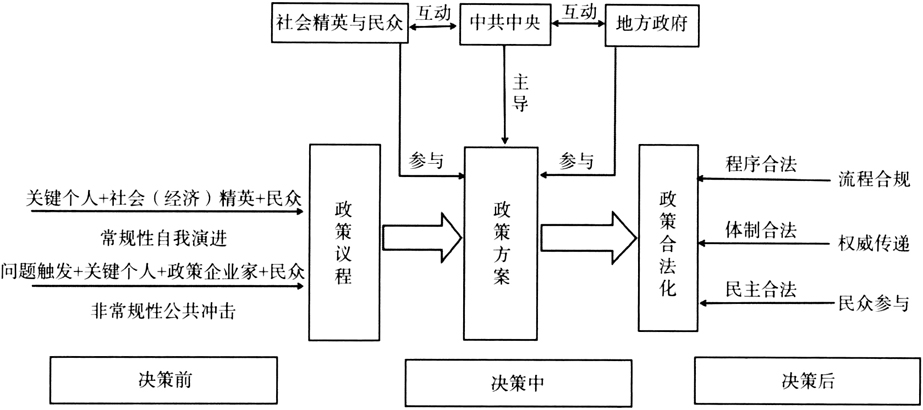

从中国共产党十八届三中全会到十九届四中全会,明确规划了国家治理体系和治理能力现代化(简称为“国家治理现代化”)的三个阶段:到我们党成立一百年时,在各方面制度更加成熟更加定型上取得明显成就;到2035年,各方面制度更加完善,基本实现国家治理现代化;到新中国成立一百年时,全面实现国家治理现代化,使中国特色社会主义制度更加巩固、优越性充分体现。这三个阶段也可以理解为:大力推进→基本实现→全面实现,清晰标明了中国国家制度和治理体系所要达到的水平和层次,与现代化战略总进程相适应。我们在2014年较早地对这个问题进行了思考,提出地方治理现代化是实现国家治理现代化的中观平台和区域背景,并指出:“没有地方治理现代化,国家治理现代化最终会成为一句空话。实现地方治理现代化,是顺利推进国家治理现代化的有力保障。”①换言之,持续推进国家治理现代化是实现地方治理现代化的有力保障,持续探索地方治理现代化是实现国家治理现代化的强大动力。地方治理现代化是继国家治理现代化和基层治理现代化之外的第三个关乎治理现代化的大问题。 在从中央到地方两个层面推进并实现国家治理现代化过程中,就需要依靠并运用方方面面的政治资源,也需要采取行之有效的政策措施,在制度、治理体系与政治资源、政策措施之间存在着一个很重要的中介变量——“政策体制”。有关政策决策、执行的政策体制首先属于制度和治理体系的重要内容,其次代表着政策措施的集合,是形成政策和实施政策的载体。从自上而下的纵向制度和治理体系来看,中央和地方共享着统一的治国理政战略、理念和路径,但是在权力位阶上,中央和地方有差异地发挥着政策体制的资源配置能力。治理体系的一致性和治理功能的差异性之间的张力决定了中央和地方采用同一种政策体制会出现不同的治理效能。例如,“集中力量办大事”政策体制作为治理特色,在中央层面就能收到好的效果,而地方层面要实施,反而引发一系列治理问题。所以,我们既要认识到政策体制在中央治理层面的形成和作用逻辑及积极效果,也要省思这种步入成熟和迈向定型化的政策体制对地方治理现代化所产生的不利影响。 一、中央聚合政策体制的形成及其好处 公共政策是“对全社会的价值所做的权威性分配”②,在特定的政治体系中加以制定和实施。西方发达国家多是施行多党竞争与权力分野的政治体制,形成“谋、断、行”相互分离的组织结构,建立“中枢机构、咨询机构、监控机构、执行机构”的公共行政决策体制③;在决策模式上又采取“多数决”规则,以多数人主体意志对少数群体意见进行荡涤而营造集体意见与政策偏好。此类政策体制尽管通过多元竞争博弈增加了民主和合法存量,却也在时间和经济向量上施以负担。同时,“多头”玩家主导的政策体制极易使“民主制”步入“否决制”困境。对此,托马斯·弗里德曼就说到,“拥有巨大组织能量和权力的多头‘玩家’在主导国家的决策,这已经成为美国体制的重大弊病”。④ 与之不同,中国施行“一党领导,多党合作;一党执政,多党参政”的政党制度,既能最大程度凝聚共识,又能快速推动执行。民主集中制原则反映了政策产出于中央最高决策层、执行于中低层,效能生成于社会、市场及民众,呈现“上行下效、上传下达”的基本特征。这就形成了中国特殊政治体系下的“聚合型政策体制”——决策中枢能够及时应对公共危机和社会风险等非常态化事件,收获良好的政策效果;又可增益中央政府资源整合、空间利用和社会动员,为后发赶超现代化提供加速能力。这种政策体制在中央层面具有鲜明的凝聚和整合特征。如邓小平所言:“社会主义国家有个最大的优越性,就是干一件事情,一下决心,一做出决议,就立即执行,不受牵扯。”⑤也就是我们常说的“集中力量办大事”,正是这个显著优势成就了“中国之治”。⑥ 如果把国家和中央总体治理层面具有的“集中力量办大事”能力理解为“聚合型政策体制”的作用机理,那么这个政策体制有两个基本意涵:一是决议不受牵制,反映的是决策模式;二是执行不受牵制,反映的是组织结构。之于前者,有学者以“中国式共识型决策”⑦来加以概括,意在通过确定民主集中制决策方式和“三重一大”制度以及建立“谁决策,谁负责”的责任体系,形成中央纵向决策结构(地方党委政府→国务院→全国人大→党中央)和内容上的分工体系。之于后者,即是以中国共产党为核心,以压力型政治为导向,以纵向行政发包和横向晋升竞争为手段,将整体性的统合组织结构和个体性的分散地方实施有机结合,保证了“令行禁止”,也促进了政策执行上下贯通、不受牵制。“上下”与“内外”一体迎接种种挑战,破解重重难题,从而推进现代化事业。 由此,我们可以将中央核心决策和顶层设计过程中所采用的聚合型政策体制及其所具有的凝聚和整合特征,理解为决策、执行从中央统领总揽然后向下和向外高效输出。其主要表征有三:一是以关键个人为中心驱动议程设置,充分推动重大问题进入政策议程,避免了“集中力量办小事”;二是以关键个人公共能量场为决策面建立制度化治理模式,高效促成政策产出;三是以压力型锦标赛为政治导向,坚持以人民为中心,围绕“民有所呼,我有所应”,高效率决策催生高效能治理,高效能治理保障高质量发展。在政策过程视阈中,这种统合决策过程可用“政策议程(决策前)—政策方案(决策中)—政策合法化(决策后)”三个阶段予以甄别,如图1所示。