云南省图书馆机构用户,欢迎您!

“十七年”电影中的“英雄母亲”保留着旧式发髻造型,与剪发放足的女性形象存在差异。这一形象并非在新中国横空出世,而是在20世纪传统家国叙事渐趋边缘化、新家国叙事建构起来的过程中逐渐形成的。通过女性剪发和发髻之争、家庭改良的论争以及女性-家庭-现代国家的设想与论争,“母亲”被凸显出来。母亲既是历史的贯穿者,又在事实上替代了父亲,标记断裂的发生。伴随着母亲的凸显,传统家国之间不稳定的关系,逐渐向家国一体的想象方式转变。“十七年”电影中的英雄母亲继续沿此推进,以母亲为代表的残缺家庭进一步与国家“直接”,逐渐建立了革命的家国一体的叙事。

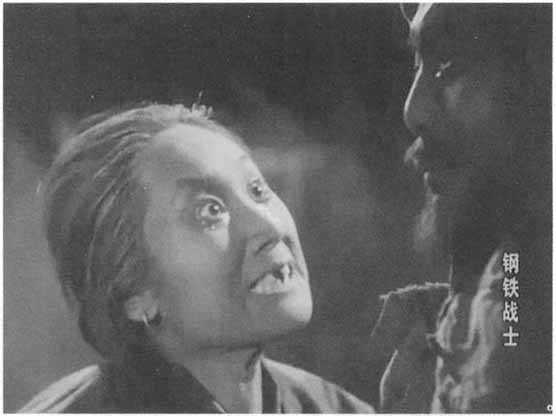

母亲叮嘱儿子,绝不能说出部队的秘密(电影《钢铁战士》) 英雄母亲形象的独特性值得思考,她们体现出“十七年”历史的复杂性。孔飞力在《中国现代国家的起源》一书中提出,中国内部持续存在一种“根本性议程”或“建制议程”,这一议程使中国不同时期的历史得以接续而不是断裂。沿着这一思路,1949年同样是一个复杂的节点,新中国既完成了创新和改造,也包含着对“古老的议程”的回应①。在既往研究中,女性服饰和身体常被纳入现代性议题,比如都市文化或女性解放,而留着发髻的英雄母亲形象常被搁置,因此,这些视角不能为思考英雄母亲提供充分可能。英雄母亲是一个暧昧的形象,她既携带旧式女性特征,又是现代的。她所揭示的是更复杂的面向:中国的现代议题不仅包含摩登或解放,同时也包含对传统中国的融合与改写;作为民族和国家英雄之母,英雄母亲所涉及的国家议题也不只是现代的产物,而且是与历史血脉相连的、更复杂的融合改写过程。 一、发髻与剪发:“旧家国”与“新家国” 不应忽视,女子剪发和发髻的论争伴随着20世纪现代民族国家建构的过程,并构成现代中国与血缘家族矛盾的某种显现。有学者指出,中国最初的民族思想是一种“文明共同体”②,占据共同体核心的思想不是国家,而是梁漱溟所说的“近则身家,远则天下”③。而在“身家”与“天下”之间,王朝国家更像一个“中间环节”④,它必须遵循天下之道,若未能遵循,个人及家族便会将其颠覆或抛弃。因此,家族和王朝国家的关系并不稳定。“十七年”电影中被不断表现的人物佘太君便是如此。在原作《北宋志传》中,杨家将本是后汉大将,后汉欺凌忠臣,不守道义,杨家将便转投大宋⑤。在传统戏曲中,杨家将一边为“保宋”披肝沥胆,一边也总是“赵家”“杨家”地计算自身的家族利益。在此,家族与王朝国家之间是一种或统一或对立的游移关系。20世纪初,这样的家国关系在多个层面遭遇危机。当现代国家作为新兴力量替代“天下”后,如何处理家族和国家的关系成为重要议题。新文化强调男女平权,尝试以个人替代家族,他们批判儒家思想对人性的摧残,“娜拉”出走和女子剪发成为批判传统家族的重要叙事。围绕女子剪发展开的是一种个人主义叙事——女子应该像男子一样剪发,不在家中当玩物,独立自强,“为中华民国之新女子,不得不力求学问,欲力求学问,不得不撙节光阴,撙节光阴,不得不自改革装饰”⑥。

母亲叮嘱儿子,绝不能说出部队的秘密(电影《钢铁战士》) 英雄母亲形象的独特性值得思考,她们体现出“十七年”历史的复杂性。孔飞力在《中国现代国家的起源》一书中提出,中国内部持续存在一种“根本性议程”或“建制议程”,这一议程使中国不同时期的历史得以接续而不是断裂。沿着这一思路,1949年同样是一个复杂的节点,新中国既完成了创新和改造,也包含着对“古老的议程”的回应①。在既往研究中,女性服饰和身体常被纳入现代性议题,比如都市文化或女性解放,而留着发髻的英雄母亲形象常被搁置,因此,这些视角不能为思考英雄母亲提供充分可能。英雄母亲是一个暧昧的形象,她既携带旧式女性特征,又是现代的。她所揭示的是更复杂的面向:中国的现代议题不仅包含摩登或解放,同时也包含对传统中国的融合与改写;作为民族和国家英雄之母,英雄母亲所涉及的国家议题也不只是现代的产物,而且是与历史血脉相连的、更复杂的融合改写过程。 一、发髻与剪发:“旧家国”与“新家国” 不应忽视,女子剪发和发髻的论争伴随着20世纪现代民族国家建构的过程,并构成现代中国与血缘家族矛盾的某种显现。有学者指出,中国最初的民族思想是一种“文明共同体”②,占据共同体核心的思想不是国家,而是梁漱溟所说的“近则身家,远则天下”③。而在“身家”与“天下”之间,王朝国家更像一个“中间环节”④,它必须遵循天下之道,若未能遵循,个人及家族便会将其颠覆或抛弃。因此,家族和王朝国家的关系并不稳定。“十七年”电影中被不断表现的人物佘太君便是如此。在原作《北宋志传》中,杨家将本是后汉大将,后汉欺凌忠臣,不守道义,杨家将便转投大宋⑤。在传统戏曲中,杨家将一边为“保宋”披肝沥胆,一边也总是“赵家”“杨家”地计算自身的家族利益。在此,家族与王朝国家之间是一种或统一或对立的游移关系。20世纪初,这样的家国关系在多个层面遭遇危机。当现代国家作为新兴力量替代“天下”后,如何处理家族和国家的关系成为重要议题。新文化强调男女平权,尝试以个人替代家族,他们批判儒家思想对人性的摧残,“娜拉”出走和女子剪发成为批判传统家族的重要叙事。围绕女子剪发展开的是一种个人主义叙事——女子应该像男子一样剪发,不在家中当玩物,独立自强,“为中华民国之新女子,不得不力求学问,欲力求学问,不得不撙节光阴,撙节光阴,不得不自改革装饰”⑥。