云南省图书馆机构用户,欢迎您!

电影作品不是一个简单的线性构成物,而是应当被看成是一种具有复杂结构和参数的多级表意生成系统,与此同时,这个系统几乎所有的要素还要发挥对观看者的审美召唤功能。在这个意义上,电影作品绝不是一个单纯的表意系统,而是一个表意和召唤相互重叠和纠缠在一起的错综复杂的系统。电影作品,无论是作为一种现代艺术形式,还是作为一种现代化传播媒介,无论是从艺术学的角度来看,还是从美学的角度来看,都是一种可接受性传达(Acceptability Communication)的表意系统。在这里,可接受性和传达是互为前提条件的。也就是说,不具有可接受性的传达不能成其为一种传达。

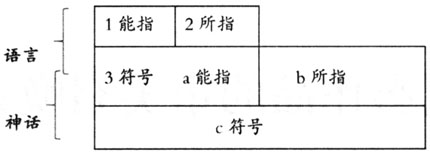

到了20世纪80年代,美国学者达德利·安德鲁在《电影理论概念》(1983)一书中曾用高度赞美的口吻提到过这个图示:“罗兰·巴特根据叶尔姆斯列夫的著作,在一个辉煌的公式里把内涵的规律理出头绪,表解如下:”[4]

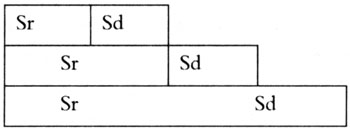

到了20世纪80年代,美国学者达德利·安德鲁在《电影理论概念》(1983)一书中曾用高度赞美的口吻提到过这个图示:“罗兰·巴特根据叶尔姆斯列夫的著作,在一个辉煌的公式里把内涵的规律理出头绪,表解如下:”[4]  我们看到,达德利·安德鲁的图示与罗兰·巴特的图示还是有一点儿区别的。而且,罗兰·巴特曾在他的《符号学原理》(1964)中把他的想法表述得更清晰了,他把建构起来的系统称之为“中断的系统”,并用两个不同的图示来表示这个系统所包含的复杂表意关系:[5]

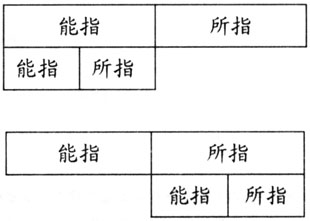

我们看到,达德利·安德鲁的图示与罗兰·巴特的图示还是有一点儿区别的。而且,罗兰·巴特曾在他的《符号学原理》(1964)中把他的想法表述得更清晰了,他把建构起来的系统称之为“中断的系统”,并用两个不同的图示来表示这个系统所包含的复杂表意关系:[5]  更重要的是,他还把这两个图示合成了一个图示:

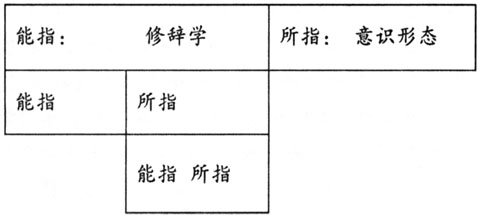

更重要的是,他还把这两个图示合成了一个图示:  现在,我们可能会了解到,罗兰·巴特一直在探索着作为符号学事实的包括电影作品在内的艺术作品的完整的表意系统的建构。我们还可以对他的图示进行一点调整,请见如下图示:

现在,我们可能会了解到,罗兰·巴特一直在探索着作为符号学事实的包括电影作品在内的艺术作品的完整的表意系统的建构。我们还可以对他的图示进行一点调整,请见如下图示:  在这个图示中,就能看出是包含着两类功能性单元和三个而不是两个逐级生成的层面。两类功能性的单元是指:能指和所指。功能性的意思是,依据功能来定位。也就是说,能指不一定总是能指,所指也不一定总是所指:前一层面的所指可以成为后一层面的能指,三个逐级生成的层面是: 第一层:知觉(能指)→故事(所指) 第二层:故事(能指)→思想(所指) 第三层:思想(能指)→特征(所指) 当然,罗兰·巴特说的时候是两个层次,但实际上特别是从图示上来看是三个层次,麦茨在运用罗兰·巴特的思路研究电影作品时是按照两个层次来运用的。[6]在《电影美学分析原理》(1993)一书中,在罗兰·巴特和麦茨的两个层次,即直接意指和含蓄意指的基础之上,又增加了一个层面,即韵味意指的层面,并把这个层面的研究称之为第三符号学。[7]32,185《现代电影美学体系》(2006)一书又提出,电影作品不是一种简单的线性构成物,而是一种具有复杂的结构、层次和单元的表意生成系统,并且给出了如下的图示:

在这个图示中,就能看出是包含着两类功能性单元和三个而不是两个逐级生成的层面。两类功能性的单元是指:能指和所指。功能性的意思是,依据功能来定位。也就是说,能指不一定总是能指,所指也不一定总是所指:前一层面的所指可以成为后一层面的能指,三个逐级生成的层面是: 第一层:知觉(能指)→故事(所指) 第二层:故事(能指)→思想(所指) 第三层:思想(能指)→特征(所指) 当然,罗兰·巴特说的时候是两个层次,但实际上特别是从图示上来看是三个层次,麦茨在运用罗兰·巴特的思路研究电影作品时是按照两个层次来运用的。[6]在《电影美学分析原理》(1993)一书中,在罗兰·巴特和麦茨的两个层次,即直接意指和含蓄意指的基础之上,又增加了一个层面,即韵味意指的层面,并把这个层面的研究称之为第三符号学。[7]32,185《现代电影美学体系》(2006)一书又提出,电影作品不是一种简单的线性构成物,而是一种具有复杂的结构、层次和单元的表意生成系统,并且给出了如下的图示: