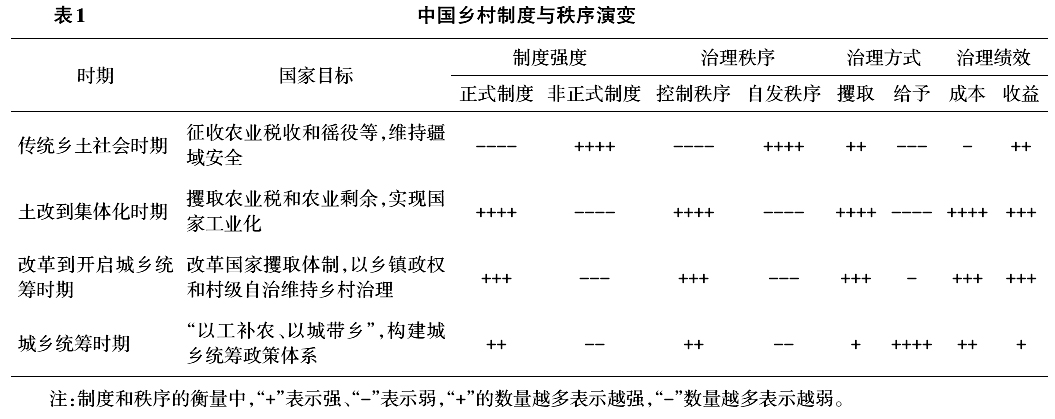

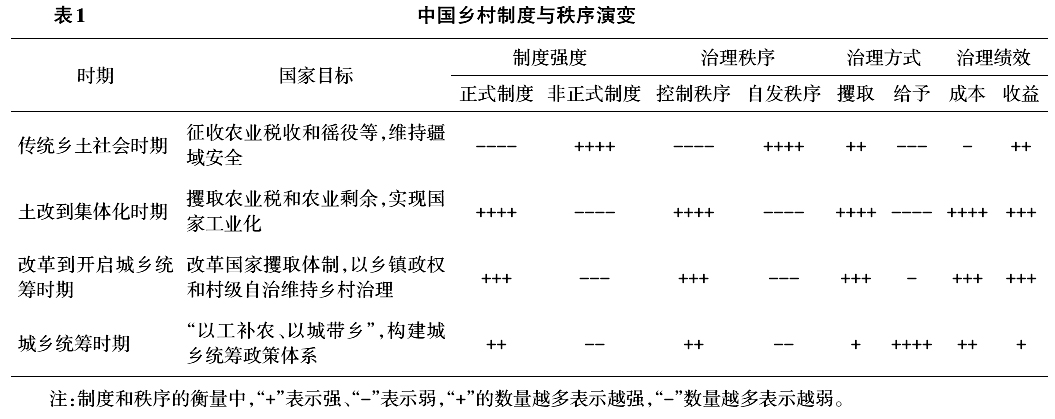

一、引言 乡村在国家治理中居于中心位置,对于中国这样一个乡村人口巨量且疆土广域的国家尤其如此。在漫漫的历史长河中,中国既积累了治理乡土社会的制度和秩序传统,也进行了向现代国家转型中如何治理乡村的曲折探索。在传统中国时期,皇权不下县,正式制度的作用有限,非正式制度与乡绅精英维系乡土秩序。中国共产党执政后的土地改革和集体化时期,国家政权全面渗透到乡村,乡村的非正式制度在正式制度的挤压下影响力几近衰竭,政权代理人取代乡村精英治理乡村社会,乡村秩序在国家、集体与农民的关系中重构。改革开放到新世纪初期,家庭和非正式制度回归,增强了乡村治理的韧性,国家通过“乡政村治”的建构探寻集体化解体后的乡村正式制度安排和治理方式。2002年以后的城乡统筹时期,国家对乡村的治理实现了从取到予的历史性转变,废除“皇粮国税”、提供基层政权和村级组织的基本保障以抑制代理人对农民的搭便车行为,建立覆盖乡村的公共品投入和公共服务,国家与乡村和农民的紧张关系得到缓和,实质上出现国家对乡村直接治理的强化。但是,因农民离土出村的代际变化,农民与土地及村庄的关系出现松动,国家正式制度和乡村非正式制度的治理绩效均面临挑战。本文旨在分析一个拥有巨量乡村人口规模的国家如何实现乡村治理,以及它在不同时期的制度安排、治理绩效与秩序结构。 二、制度与秩序:分析乡村治理演变的视角 (一)村庄的功能 乡村,是城市以外的广域空间。村庄是乡村的地理空间、经济活动空间、公共和社会关系空间的集合。 1.村庄是一个有明显边界的地理空间。它是一个由居住在某一地域、以一定关系联结的人群共同生活而形成的社会单元。作为一个地域空间,它因血缘和地缘形成自然村落,并以此为纽带组成家族群体所聚居的宗族村落(费孝通,2013)。自然村落之间界分清晰,即便历经变迁也很难混淆,一村的土地、人口、财产等很难被另一村以任何方式划走。新中国以来形成超越自然村的行政村,它们之间虽然没有自然村那样不容置疑的物理和权利界分,但是,除非由于强大的行政力量介入,行政村之间的人、财、物与管辖范围也难以轻易改变。 2.村庄是一个经济活动空间。在乡村,除了农户承担主要的经济活动,村庄也组织一定的经济活动,如农户之间的互助、合作。集体化时期的农业生产活动以及改革以后乡村大量的非农经济活动就主要依托村庄进行(于建嵘,2001)。村庄除了作为农业生产活动空间,还承担乡村市场和经济交易载体,农民在此从事农产品、手工产品、家庭生活需要产品等的交换(Skinner,1998)。 3.村庄是一个公共活动和社会关系空间。村庄作为乡村的公共活动空间,提供了农民教育、宗教、文化传承、关系联结等几乎所有功能。乡村里家庭和家族、宗族承担不了的公共事务由村庄承担,传统乡土社会的祠堂、义庄、义田、社仓、义学等(王曙光,2016),集体化时期的大队、人民公社食堂以及村民自治以来的村民委员会和党支部等,成为处理村庄公共事务的制度和组织。村庄是熟人社会关系网络的载体,农民、家庭、家族、宗族的大量社会关系通过村庄的联结发生(费孝通,2013)。 (二)村庄是一种制度与秩序装置 村庄在承担以上一种或几种功能时,通过相应的制度规则来实现。制度是人为设定的约束,用以规范人们之间的相互关系,这些制约既有正式制度(如政治和法律规则、经济规则及契约),也有非正式制度(如惯例、行为规范和价值伦理)(North,1990),共同知识或信念对制度的形成、稳定性和变迁至关重要(Aoki,2001),利益相关者通过制度的规范、相互作用与行为关系影响社会秩序(柯武刚,2000)。中国的村庄制度既具有长期由非正式制度主导的传统,也经历过政府主导的近乎脱胎换骨的正式制度改造。非正式制度与正式制度在不同时期对村庄的影响不一,不同主体利用这些制度达成目标而形成的利益结构及其对人们行为的影响,型塑不同时期的秩序结构,不同制度力量强弱变化及其治理方式的变化导致乡村秩序的演化(见表1)。

1.传统乡土社会时期。国家治理乡村的主要目标是获取税赋和实现疆域稳定。乡村秩序主要依赖非正式制度和乡绅治理,非正式制度强于正式制度的作用,自发秩序强于控制秩序。非正式制度主导乡土社会的秩序,正式制度对乡村的控制相对较弱。 2.土改到集体化时期。国家对乡村的目标除了传统的税赋,还追加了国家工业化积累的资本形成。正式制度强势建立,非正式制度被强力消除,到土地改革前后非正式制度基本被正式制度所取代,到集体化时期乡村主要由正式制度主导。在正式制度形成的强控制秩序下,国家通过集体组织和其代理人实现对乡村人、财、物的控制与攫取。集体化时期乡村家庭微观基础的解体、对乡村的攫取以及强控制,非正式制度几乎完全被正式制度所取代,形成超强的计划控制秩序。从秩序演化看,强控制秩序的成本上升,收益下降。

1.传统乡土社会时期。国家治理乡村的主要目标是获取税赋和实现疆域稳定。乡村秩序主要依赖非正式制度和乡绅治理,非正式制度强于正式制度的作用,自发秩序强于控制秩序。非正式制度主导乡土社会的秩序,正式制度对乡村的控制相对较弱。 2.土改到集体化时期。国家对乡村的目标除了传统的税赋,还追加了国家工业化积累的资本形成。正式制度强势建立,非正式制度被强力消除,到土地改革前后非正式制度基本被正式制度所取代,到集体化时期乡村主要由正式制度主导。在正式制度形成的强控制秩序下,国家通过集体组织和其代理人实现对乡村人、财、物的控制与攫取。集体化时期乡村家庭微观基础的解体、对乡村的攫取以及强控制,非正式制度几乎完全被正式制度所取代,形成超强的计划控制秩序。从秩序演化看,强控制秩序的成本上升,收益下降。

1.传统乡土社会时期。国家治理乡村的主要目标是获取税赋和实现疆域稳定。乡村秩序主要依赖非正式制度和乡绅治理,非正式制度强于正式制度的作用,自发秩序强于控制秩序。非正式制度主导乡土社会的秩序,正式制度对乡村的控制相对较弱。 2.土改到集体化时期。国家对乡村的目标除了传统的税赋,还追加了国家工业化积累的资本形成。正式制度强势建立,非正式制度被强力消除,到土地改革前后非正式制度基本被正式制度所取代,到集体化时期乡村主要由正式制度主导。在正式制度形成的强控制秩序下,国家通过集体组织和其代理人实现对乡村人、财、物的控制与攫取。集体化时期乡村家庭微观基础的解体、对乡村的攫取以及强控制,非正式制度几乎完全被正式制度所取代,形成超强的计划控制秩序。从秩序演化看,强控制秩序的成本上升,收益下降。