云南省图书馆机构用户,欢迎您!

我国户籍制度改革演化至今,已经完成了人口的城乡禁锢到自由迁移,但尚未全面调整户籍背后的经济利益,新一轮户籍制度改革需要以户籍利益的协调与重组为价值取向。现有改革措施还远远没有突破“户籍利益固化的藩篱”。新一轮户籍制度改革仍然需要强化中央政府在不同利益需求者之间“意见一致”的建设作用,围绕“突出中央政府的全面主导、推进户籍利益的协调与重组、构造户籍改革的成本分摊机制、推动(特)大城市成为户籍改革的重点对象,构造户籍改革的强制性约束激励机制”等顶层设计,全面深化改革。

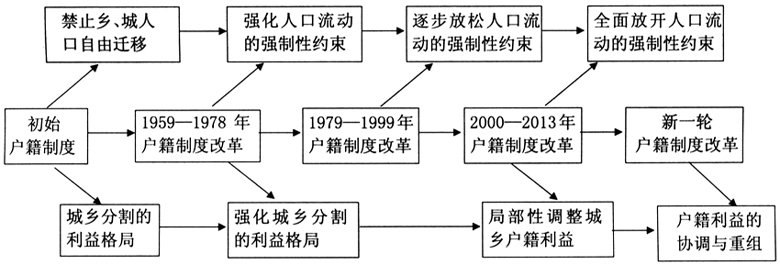

图1 中国户籍制度改革的演化与新一轮户籍制度改革的战略取向 既然户籍制度在本质上就是一种利益分配机制,加之户籍制度改革带有利益主导而非公平、公正主导的特征,我国新一轮户籍制度改革就绝非“取消农业—非农业的差异化称呼,统一城乡户口登记”或是“放开城市户口、实现人口自由迁移”那样简单。如果户籍制度改革脱离了利益协调与重组,这将意味着城市存量人口(城市户籍利益的既得利益者)仍然可以享受原有的户籍权益,但以农民工为主体的城市新增人口(城市户籍利益的非既得利益者)将无法享受城市户籍的现有利益,如均等化的基本公共服务等,这种改革显然不符合公平、正义的原则②。据此,考虑到我国前三轮的户籍制度改革已经完成了人口的城乡禁锢到自由迁移,开始了局部性调整城乡户籍利益,新一轮户籍制度改革的价值取向就需针对尚未完成的利益调整,从公平、正义的原则出发促进城乡户籍利益的协调与重组(见图1)。具体而言:首先需要合理界定我国城乡户籍利益的属性与边界,即需要明晰现有户籍权益中哪些部分应该属于政府提供的基本公共服务,哪些部分应该属于市场经济中自由选择的差异化利益,哪些部分应该属于历史累积的排他性不当利益,哪些部分应该属于长期城乡分割下的补偿性权益。以此为基础,户籍利益的协调与重组就需要推进“四位一体”的改革[4]:其一,对于政府应该提供公共教育、社会保障、保障性住房、基本医疗、福利救助等基本公共服务,新一轮户籍制度改革需要与之挂钩,并努力实现城镇基本公共服务对常住人口的全覆盖;其二,对于市场经济中自由选择的差异化利益,包括私人部门提供的养老服务、医疗服务、各类型教育服务等,以及一些因经济发展水平差异而形成的异质性准公共服务等,新一轮户籍制度改革需要合理引导并加以有效保护;其三,对于公共就业的本地户籍偏好、政治参与的户籍绑定、优质教育机会的本地户籍偏好、高考权益的非本地户籍排斥等历史累积的排他性不当利益,新一轮户籍制度改革需要逐步取消;其四,对于长期城乡分割下的补偿性权益,包括农村土地承包经营权、农村宅基地使用权的物化权、农村户籍制度延伸的农村现代集体经济产权等,新一轮户籍制度改革需要予以全面保障。 二、新一轮户籍制度改革的政策评估

图1 中国户籍制度改革的演化与新一轮户籍制度改革的战略取向 既然户籍制度在本质上就是一种利益分配机制,加之户籍制度改革带有利益主导而非公平、公正主导的特征,我国新一轮户籍制度改革就绝非“取消农业—非农业的差异化称呼,统一城乡户口登记”或是“放开城市户口、实现人口自由迁移”那样简单。如果户籍制度改革脱离了利益协调与重组,这将意味着城市存量人口(城市户籍利益的既得利益者)仍然可以享受原有的户籍权益,但以农民工为主体的城市新增人口(城市户籍利益的非既得利益者)将无法享受城市户籍的现有利益,如均等化的基本公共服务等,这种改革显然不符合公平、正义的原则②。据此,考虑到我国前三轮的户籍制度改革已经完成了人口的城乡禁锢到自由迁移,开始了局部性调整城乡户籍利益,新一轮户籍制度改革的价值取向就需针对尚未完成的利益调整,从公平、正义的原则出发促进城乡户籍利益的协调与重组(见图1)。具体而言:首先需要合理界定我国城乡户籍利益的属性与边界,即需要明晰现有户籍权益中哪些部分应该属于政府提供的基本公共服务,哪些部分应该属于市场经济中自由选择的差异化利益,哪些部分应该属于历史累积的排他性不当利益,哪些部分应该属于长期城乡分割下的补偿性权益。以此为基础,户籍利益的协调与重组就需要推进“四位一体”的改革[4]:其一,对于政府应该提供公共教育、社会保障、保障性住房、基本医疗、福利救助等基本公共服务,新一轮户籍制度改革需要与之挂钩,并努力实现城镇基本公共服务对常住人口的全覆盖;其二,对于市场经济中自由选择的差异化利益,包括私人部门提供的养老服务、医疗服务、各类型教育服务等,以及一些因经济发展水平差异而形成的异质性准公共服务等,新一轮户籍制度改革需要合理引导并加以有效保护;其三,对于公共就业的本地户籍偏好、政治参与的户籍绑定、优质教育机会的本地户籍偏好、高考权益的非本地户籍排斥等历史累积的排他性不当利益,新一轮户籍制度改革需要逐步取消;其四,对于长期城乡分割下的补偿性权益,包括农村土地承包经营权、农村宅基地使用权的物化权、农村户籍制度延伸的农村现代集体经济产权等,新一轮户籍制度改革需要予以全面保障。 二、新一轮户籍制度改革的政策评估