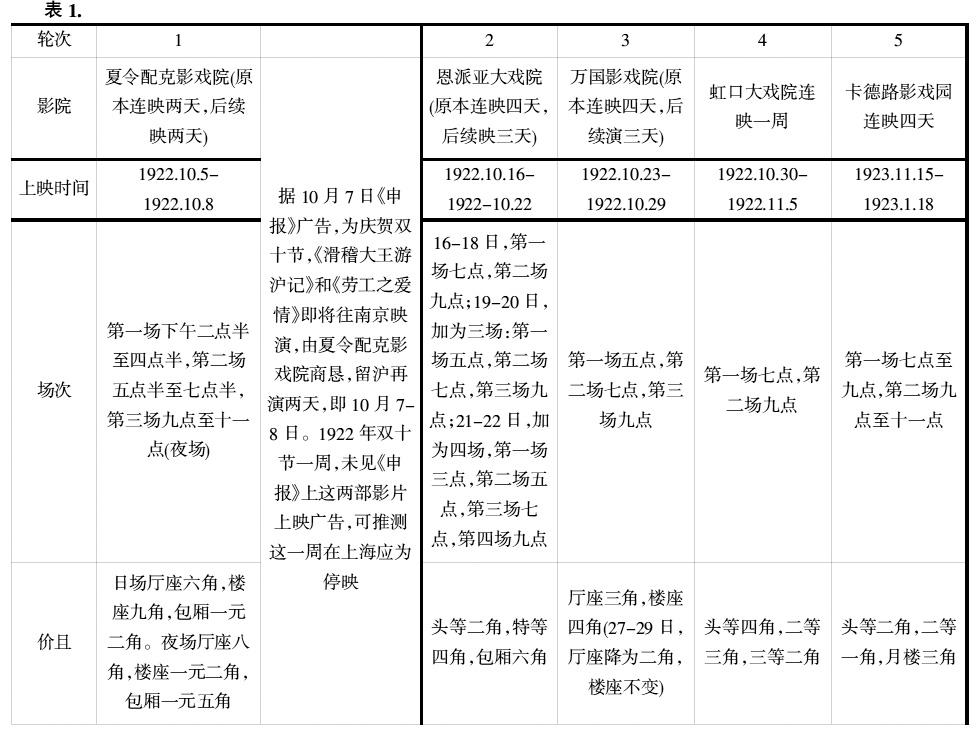

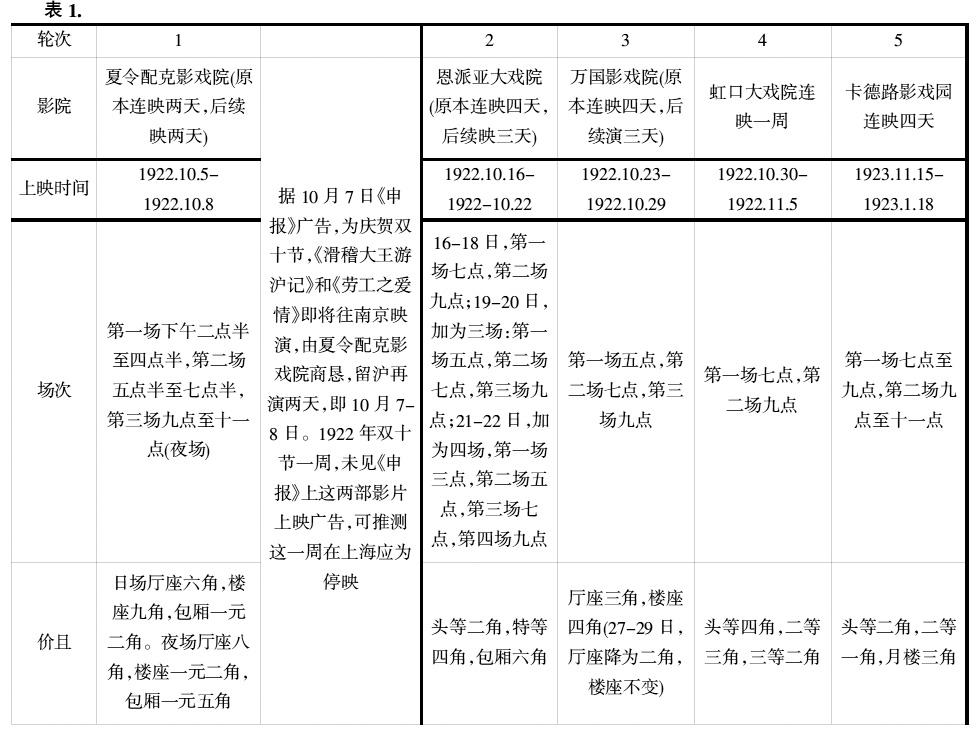

对于早期中国电影来说,外国商人经营的电影院是最为直观的空间性殖民景观。正如郑君里在1930年代中期所论:“电影的商品形态和一般商品不同,它通过电影院与观众发生关系,因而电影便在市场上带来一种新的商业的机构。但,从经济意义上说,欧美电影(包括电影院的设立)流入中国,是和资本主义国家对半殖民地之一般的商品与资本的输出,并没有两样。”① 以谋取利益为终极目标,电影内部诸多产业环节首先是在最初“制片—放映”这一简单模式基础上得到完善。20世纪初,外商在上海投资电影院和规模化经营与蜂拥进入中国市场的外国影片达成默契,这种默契使基础薄弱、步履维艰的中国电影面临更大的发展障碍,即国产片销路的匮乏,“查各国影片公司有最大关系的,首推影院,倘所拍出之片,无戏院公映,即是无出路。无出路,岂非坐以待毙。”②在外资影院先入为主控制终端市场的情形下,早期中国电影不甘坐以待毙,抓住各种机遇,寻找出路。在这其中,明星影片公司(1922-1937)成功突围,成为中国电影民族化产业进程中的领军者。与30年代初崛起的联华影业依靠雄厚资本,探索先经营影院、完成发行网而后进军制片业的另一种产业发展路线不同,从制片起业的明星公司在20年代初民族影业尚处于边缘地位的境地中争取自身的生存空间,进而依靠资本的原始积累,突破外资影院的垄断,初步建立了国产片影院产业链,开拓了中国电影工业第一个相对成功的发展模式。本文梳理了《申报》、《电声》、《明星特刊》等早期报刊上登载的明星公司影片上映广告以及其他相关文献资料,力图回到“历史的现场”,勾勒出明星公司16年间在上海开辟拓展影院市场的发展脉络,从电影产业史的研究视角探讨明星公司对开拓早期中国电影放映模式产生的意义。 一、从“寄居篱下”到突围雷玛斯影院“托拉斯”垄断 1922年明星公司创办之时,上海最大的电影放映商是西班牙商人安东尼奥·雷玛斯。1904年,雷玛斯接管了先他而来到中国的好友加伦·配克的电影放映生意,将放映地点迁到了四马路青莲阁,上海著名的茶楼,大获成功。而后雷玛斯在上海的电影放映市场不断扩大势力,先后于1908年在虹口海宁路与乍浦路口搭建虹口活动影戏园,被公认为上海第一座正式的电影院;1909年投资开办维多利亚影戏院(海宁路北四川路)、1914年开办夏令配克影戏院(静安寺路)、1917年开办万国大戏院(东熙华德路)、卡德影戏院(卡德路)、1921年开办恩派亚影戏院(霞飞路)③。进而在1923年2月,雷玛斯设立了雷玛斯游艺公司,统领数家影院,成为当时上海电影放映市场的最大垄断商,程步高称之为“上海独一无二的电影院托拉斯”,“电影院的王国”④。 雷玛斯影院“托拉斯”实行轮次制度,夏令配克影戏院为首轮影院,优先上映影片。1914年9月8日《申报》所刊登的开幕广告称,夏令配克影戏院建设“费英洋五万元”,专映法国和美国的影片。20年代,当中国电影制片业逐渐兴起时,“夏令配克”为了争取中国观众,同意放映中国影片,成为20年代前半期的“国片之宫”。1921-1922年中国最早的三部长故事片都是假座“夏令配克”首映。但“夏令配克”的租赁条件十分苛刻,向中国影片收取的费用要高于外国影片,如中国影戏研究社与商务印刷馆活动影戏部合作制作的《阎瑞生》于1921年7月1日起在“夏令配克”连映一周,每天需付四百元租杂费,因此票价也高,楼座一元五角。之后上海影戏公司出品的《海誓》、新亚影片公司出品的《红粉骷髅》也都是在这里首映。《海誓》首映时,票价高达五元,《红粉骷髅》也要三元⑤。所以,这三部影片虽然营业业绩可观,但拍摄这三部影片的公司却没有获得相应的利润回报,其中两家很快就销声匿迹,除了创办者本身的玩票心态外,还有一个更重要原因就是当时发行放映市场被外资控制,“寄居篱下”的国片公司盈利甚微。 明星公司创办初期制作的一批滑稽短片面临更严苛的遭际,雷玛斯影院以不能单独放映短片的规定,迫使明星公司采用高价租场自负盈亏的办法承租旗下影院。为了节省放映成本,明星公司将最先制作完成的《滑稽大王游沪记》、《劳工之爱情》同场放映,并选择1922年10月5日中国传统的中秋节,在夏令配克影戏院首映,显示了初步的档期意识;然后再依次进入雷玛斯放映网的“恩派亚”、“万国”、“虹口”,“卡德”等影院进行轮映,电影票价依次递减。“卡德”原本固定为第三轮次,但1922年10月,雷玛斯对“卡德”进行扩建,增加了一层建造楼厢,座位数由原来的五百余座增加到一千余座⑥。待重新开业后,“卡德”成为《滑稽大王游沪记》、《劳工之爱情》最后轮映的影院。 根据笔者查阅这一时期的上海《申报》刊登的影片广告,明星公司最初的《滑稽大王游沪记》、《劳工之爱情》两部短片在上海影院市场的放映情况大致如下:

明星公司之后的一部滑稽短片《大闹怪剧场》也是以同样的承租影院方式,于1923年1月26日起从首轮影院“夏令配克”开始进入雷玛斯影院放映网。

明星公司之后的一部滑稽短片《大闹怪剧场》也是以同样的承租影院方式,于1923年1月26日起从首轮影院“夏令配克”开始进入雷玛斯影院放映网。

明星公司之后的一部滑稽短片《大闹怪剧场》也是以同样的承租影院方式,于1923年1月26日起从首轮影院“夏令配克”开始进入雷玛斯影院放映网。