中图分类号:G122 文献标识码:A 文章编号:1672-4283(2012)01-0116-09 灾难电影是商业电影的重要类型之一。2010年摄制的《2012》中山崩地裂的灾难影像还没有完全褪色,2011年的《洛杉矶之战》又带来了外星人的致命袭击。近年来,灾难电影显然以它既兼容经典叙事又营造超级快感的优势成为好莱坞电影全球化策略的新宠。“灾难”片作为娱乐和消费的对象,在数字技术与影视特技的联袂建构、全球化商业体系的生产与营销中,以负载意识形态结构的类型化文本和景观化叙事,在跨越政治、经济、文化、技术、艺术等领域的传播过程中鼓噪出了一阵阵的大众文化热潮并生成了矛盾杂陈、多重向度的文化意义与价值趋向。对好莱坞灾难电影的研究多侧重于对其生态危机与生命意识的内容分析,对其文本形式与艺术价值的审美分析和对其情感价值与预警机制的功能分析,这些研究多局限在作品的技术层面或某个特定角度,不能宏观洞悉好莱坞灾难电影的外在结构与内在机制。从文化研究的视角出发,把好莱坞灾难电影放在全球化的政治、经济与文化的传播过程中,既根基于文本的叙事与审美特征,又兼顾作品的经济与文化属性,方能在微观体察与宏观透析的融通中更真切地揭示出好莱坞灾难电影的复杂内涵与多重属性。 一、灾难的娱乐化“类象”景观 作为文化商品,为了吸引口味挑剔又喜新厌旧的大众眼球,电影产业越来越以制造独特的视听奇观,生产既公共又私密的快感体验作为竞争的基本策略。好莱坞灾难电影不但提供了挑战视听极限的各种奇观效果,制造了大众娱乐的顶级体验,更成为后现代“风险社会”的典型“症候”与“类象”,它既是现代性的残酷病症与审美自醒,更是工具理性的执意自满与疯狂梦幻。 “好莱坞风格的魔力充其量不过是来自它对视觉快感的那种技巧娴熟和令人心满意足的控制。”[1]3灾难电影特别强化和呈现了灾难的奇观效果,各种灾难,无论是自然灾害:地震、海啸、龙卷风、火山爆发、冰雪袭击,还是科学幻想:外星人、异类人、人造人、变异怪兽、病毒僵尸等等,都以其自身的特异形态为奇观提供了初步的物质基础与表达素材。在这些奇观的基本物质形态之上,灾难电影往往更借助电脑特技去模拟和放大灾难对生命、自然和人类文明的彻底毁坏与无情灭绝的“壮观”过程,从运动中航拍的宏大场面——全景式的居高俯瞰,到电脑特技虚拟营构的颗粒迸溅——显微式的技术透视,在多维度的灾难形绘与逼真的视听渲染中,全息式的景观呈现造就了远远超越一般娱乐的震撼体验,成为灾难电影作为商品生产的基本卖点。IMAX和3G技术在电影中的使用更把这种奇观的效果扩张到了无以复加的地步,1995年灾难电影《阿波罗13号》作为主流商业片的代表开始在IMAX影院放映;2006年,美国灾难大片《海神号》的IMAX版开始在中国京沪两地上映,新技术升级了奇观的影像效果,创造了颠覆生命的娱乐快感,“这些图像不仅仅赋予世界,而且赋予科学本身以独特的魅力。它们是科学奇观。它们所施展的诱惑力已经主宰视觉和思想”[2]260。从审美体验来看,灾难奇观构成了观众想像的母体,刺激并满足了人们的观看癖;但从影像呈现来看,奇观碎片只是构成景观叙事的表象素材与认知基石,作为“现代性”症候与“风险社会”隐喻的灾难叙事本身才是现代人类社会最本质的“类象”景观。 伴随着工业社会的发展与资本的全球扩张,工具理性与科学技术的权力化运作,人类社会已经进入到“风险社会”。“风险社会是一个灾难社会”,“风险”不仅仅只是自然破坏和人类健康受损的“次级问题”,更包括“这些副作用所带来的社会的、经济的和政治的后果——市场崩溃、资本贬值、对工业决策的官僚化审查、新市场的开辟、巨额浪费、法律程序和威信的丧失”。从社会理论角度来看,灾难是“风险社会”的直接后果[3]22,也是其核心症结——现代性的恐怖前景;从电影生产的角度来看,灾难叙事就是风险社会的形象表征与现代性的“类象”景观。灾难电影是一个典型的现代性叙事,它自身既是问题和病症的呈现,同时又孕育着审美与反思的向度,它以现代性二元对立的叙事逻辑,在人与自然对立的框架和科学解救人类的终极模式中表现出了工具理性的狂妄与自大;又在商品化的生产与景观化地呈现中揭示灾难毁坏的巨大威力及其内在的社会矛盾机制,渗透着对科学的工具化、市场的利益化与制度的官僚化的某种忧思,以充满了矛盾性与故事性的奇观叙事表现出了现代性内在的丰富矛盾与风险社会的实质内涵。吉登斯曾以图示标明“现代性的具有严重后果的风险”[4]150。

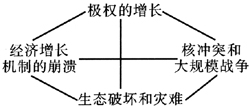

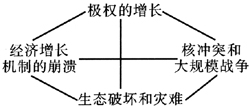

图1 现代性的风险图 这种“现代性的风险”正是灾难电影所呈现的整体景观,它远远超越了自然与生态灾难的物质层面,包含着现代性的多重风险与内在矛盾。但是由于商业利益与意识形态的裹挟,灾难电影更根深蒂固地强化着现代性二元对立的思维模式和线性进步的历史观念,它高唱着科学的赞歌,以工具理性为指引,营构出了以科学技术为文明生活前景,以大众传媒为社会虚假“类象”的叙事景观。 灾难电影的景观意义绝不仅在它所呈现的作为破坏力量和负面向度的灾难的物质奇观的客体,更在于它内在地植入,并积极、正面地呈现着的以现代科技手段和通讯传媒所控制着的文明化的生存图景——现代性的“进步”景观。在灾难电影中,人们的生存完全依赖现代化的技术手段与通信方式,无论是各种政府部门、专业实验室与科研机构,还是普通人的日常生活与工作,都由计算机网络的虚拟化控制与通讯技术的影像化传播完全主宰,计算机不但推进了社会的新型网络化,“它也意味着人类关系的一种新的模式”[5]407;客观物质时空被虚拟时空所取代,数字化计算与模型化生产的虚拟影像符号与现实已经联为一体,并在对现实的温情化呈现与生命的终极拯救中祛除了冰冷的机器外衣与模型生产的痕迹,成为人的社会公共活动与情感关系的构成基础,更成为拯救人类于灾难的科学利器与文明之光。灾难叙事建构的正是一个典型的鲍德里亚所说的由模型、符码、信息以及媒体所决定的后现代类象社会,其中“计算机、信息处理、媒体、自动控制系统以及按照类象符码和模型而形成的社会组织,已经取代了生产的地位,成为社会的组织原则”[6]153。在好莱坞灾难电影对这个由技术决定论支配的“类象”社会的娱乐化说明中,模型和符码构建着社会的物质形态,“构造着经验结构,并销蚀了模型与真实之间的差别”[6]153。人们生活在一个虚拟与真实的界限已经变得模糊不清的类象世界中。灾难电影本身的影像建构与奇观叙事又以创造性再现的方式制造了更多一重的符号幻象,并通过影院的梦幻式观影体验把自己也建构成了一种“超真实”的“影像模型”。在市场化的电影生产中,不断重复的类型化模式更加强化了灾难电影类象景观的模型与标本功能,使“模拟出来的东西成了真实本身的判定准则”[6]155。在灾难电影文本的生产与传播中,科学技术主宰、形构了生活,并潜移默化升级了“文明”的理想,使自己成为“进步”的化身。

图1 现代性的风险图 这种“现代性的风险”正是灾难电影所呈现的整体景观,它远远超越了自然与生态灾难的物质层面,包含着现代性的多重风险与内在矛盾。但是由于商业利益与意识形态的裹挟,灾难电影更根深蒂固地强化着现代性二元对立的思维模式和线性进步的历史观念,它高唱着科学的赞歌,以工具理性为指引,营构出了以科学技术为文明生活前景,以大众传媒为社会虚假“类象”的叙事景观。 灾难电影的景观意义绝不仅在它所呈现的作为破坏力量和负面向度的灾难的物质奇观的客体,更在于它内在地植入,并积极、正面地呈现着的以现代科技手段和通讯传媒所控制着的文明化的生存图景——现代性的“进步”景观。在灾难电影中,人们的生存完全依赖现代化的技术手段与通信方式,无论是各种政府部门、专业实验室与科研机构,还是普通人的日常生活与工作,都由计算机网络的虚拟化控制与通讯技术的影像化传播完全主宰,计算机不但推进了社会的新型网络化,“它也意味着人类关系的一种新的模式”[5]407;客观物质时空被虚拟时空所取代,数字化计算与模型化生产的虚拟影像符号与现实已经联为一体,并在对现实的温情化呈现与生命的终极拯救中祛除了冰冷的机器外衣与模型生产的痕迹,成为人的社会公共活动与情感关系的构成基础,更成为拯救人类于灾难的科学利器与文明之光。灾难叙事建构的正是一个典型的鲍德里亚所说的由模型、符码、信息以及媒体所决定的后现代类象社会,其中“计算机、信息处理、媒体、自动控制系统以及按照类象符码和模型而形成的社会组织,已经取代了生产的地位,成为社会的组织原则”[6]153。在好莱坞灾难电影对这个由技术决定论支配的“类象”社会的娱乐化说明中,模型和符码构建着社会的物质形态,“构造着经验结构,并销蚀了模型与真实之间的差别”[6]153。人们生活在一个虚拟与真实的界限已经变得模糊不清的类象世界中。灾难电影本身的影像建构与奇观叙事又以创造性再现的方式制造了更多一重的符号幻象,并通过影院的梦幻式观影体验把自己也建构成了一种“超真实”的“影像模型”。在市场化的电影生产中,不断重复的类型化模式更加强化了灾难电影类象景观的模型与标本功能,使“模拟出来的东西成了真实本身的判定准则”[6]155。在灾难电影文本的生产与传播中,科学技术主宰、形构了生活,并潜移默化升级了“文明”的理想,使自己成为“进步”的化身。

图1 现代性的风险图 这种“现代性的风险”正是灾难电影所呈现的整体景观,它远远超越了自然与生态灾难的物质层面,包含着现代性的多重风险与内在矛盾。但是由于商业利益与意识形态的裹挟,灾难电影更根深蒂固地强化着现代性二元对立的思维模式和线性进步的历史观念,它高唱着科学的赞歌,以工具理性为指引,营构出了以科学技术为文明生活前景,以大众传媒为社会虚假“类象”的叙事景观。 灾难电影的景观意义绝不仅在它所呈现的作为破坏力量和负面向度的灾难的物质奇观的客体,更在于它内在地植入,并积极、正面地呈现着的以现代科技手段和通讯传媒所控制着的文明化的生存图景——现代性的“进步”景观。在灾难电影中,人们的生存完全依赖现代化的技术手段与通信方式,无论是各种政府部门、专业实验室与科研机构,还是普通人的日常生活与工作,都由计算机网络的虚拟化控制与通讯技术的影像化传播完全主宰,计算机不但推进了社会的新型网络化,“它也意味着人类关系的一种新的模式”[5]407;客观物质时空被虚拟时空所取代,数字化计算与模型化生产的虚拟影像符号与现实已经联为一体,并在对现实的温情化呈现与生命的终极拯救中祛除了冰冷的机器外衣与模型生产的痕迹,成为人的社会公共活动与情感关系的构成基础,更成为拯救人类于灾难的科学利器与文明之光。灾难叙事建构的正是一个典型的鲍德里亚所说的由模型、符码、信息以及媒体所决定的后现代类象社会,其中“计算机、信息处理、媒体、自动控制系统以及按照类象符码和模型而形成的社会组织,已经取代了生产的地位,成为社会的组织原则”[6]153。在好莱坞灾难电影对这个由技术决定论支配的“类象”社会的娱乐化说明中,模型和符码构建着社会的物质形态,“构造着经验结构,并销蚀了模型与真实之间的差别”[6]153。人们生活在一个虚拟与真实的界限已经变得模糊不清的类象世界中。灾难电影本身的影像建构与奇观叙事又以创造性再现的方式制造了更多一重的符号幻象,并通过影院的梦幻式观影体验把自己也建构成了一种“超真实”的“影像模型”。在市场化的电影生产中,不断重复的类型化模式更加强化了灾难电影类象景观的模型与标本功能,使“模拟出来的东西成了真实本身的判定准则”[6]155。在灾难电影文本的生产与传播中,科学技术主宰、形构了生活,并潜移默化升级了“文明”的理想,使自己成为“进步”的化身。