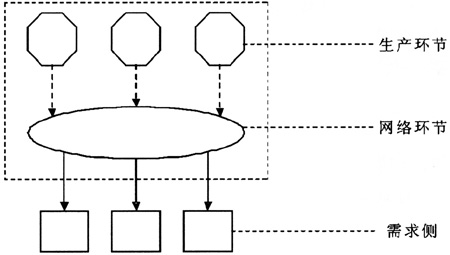

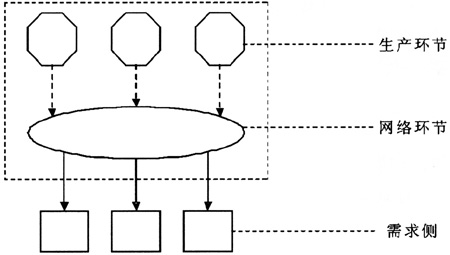

一、引言 电力、电信、民航、铁路、天然气等基础产业和公用事业由于其特殊的技术经济属性,传统上都被视为自然垄断行业,为避免垄断带来的社会福利损失,政府通常都会对这些行业的运营进行干预。政府干预的方式主要包括两种:一是管制(Regulation),成立专业、独立的管制机构授予私人所有者特许经营权,并对市场准入和价格进行经济管制;二是国有化,成立专门的部门进行直接经营管理。从各国的实践看,无论是管制还是国有化,都不可避免地导致生产效率低下,并由此引发出一系列矛盾,从而推动了20世纪80年代以来在全球范围内传统自然垄断行业管理体制改革的浪潮。各国垄断行业改革的主导方式是通过产业重组打破原有的垄断格局,引入市场竞争,放松甚至解除政府对市场价格和行业准入等方面的直接干预。 中国政府对基础产业和公用事业的管理方式通常是通过国有化直接进行垄断经营①,这种经营体制导致了严重的效率扭曲并引发一系列社会矛盾。从20世纪90年代中后期开始,中国政府开始逐步推动电信、民航、电力、铁路等垄断行业的市场化改革[1];2002年党的十六大做出了“推进垄断行业改革”的战略部署;十七大以来则多次提出要“深化垄断行业改革”。从改革的实际进展看,在这些行业中有效竞争的市场并没有真正得以建立,价格机制没有充分发挥配置资源的基础性作用,生产效率扭曲以及由此引发的一系列社会矛盾依然存在。特别地,垄断行业的高收入、市场准入和价格等方面的问题日益引起社会各界的广泛关注,深化垄断行业改革是解决这些问题的必然选择。 那么,如何深化垄断行业改革呢?西方发达国家所普遍采用的产业重组、引入竞争的方式是不是垄断行业改革的正确方向?Armstrong和Sappinton通过抽象的模型分析认为在垄断行业中引入竞争有利于降低生产成本但却可能抬高消费者价格[2],这一点得到了Newbery和Pollitt的实证研究支持,他们对英格兰与威尔士电力改革进行社会成本收益分析,发现改革提高了生产效率但却使成本与电价之间的差价增大、电力企业获得超额利润[3]。实际上,从更广泛的意义看,国有化垄断和受政府管制的垄断与不受管制的竞争是两种不同的产业组织方式,二者都有其各自的制度成本。两种制度成本的权衡决定了传统自然垄断行业改革的方向。本文以电力行业为例,结合垄断行业特殊的技术经济属性,探讨不同产业组织方式制度成本的具体表征,揭示垄断行业市场化改革的内在经济逻辑和潜在的风险。这对于中国垄断行业改革的路径选择具有重要的参考价值。 二、政府失灵与垄断行业市场化改革 不同于一般的竞争性行业,电力、电信、民航、铁路和天然气等基础产业和公用事业具有特殊的技术经济属性,其生产环节所提供的产品或服务需要通过特定的网络来传输给终端消费者②,因此通常被称为“网络型产业”(Network Industries)。 如图1所示,在传统垄断行业中,一个完整的生产交易过程至少包括提供产品或者服务的生产环节、提供传输服务的基础设施网络环节和需求侧。生产环节与网络环节二者具有不同的技术经济特性,但是二者的结合才构成一个完整的产业,因为生产环节所提供的产品或者服务必须通过基础设施网络传输给终端消费者。由于存在规模经济和网络经济,基础设施网络环节通常都具有自然垄断特性,即只由一家企业来提供网络传输服务才是最经济的。 网络型产业中的生产环节与传输网络环节无论是在短期的系统运行上还是在长期的系统容量扩张投资上都需要相互协调。以电力行业为例,为保证整个电流网络系统的平衡性、稳定性与安全性,需要对整个网络系统进行统一的管理,这就要求发电与输电的实时协调,网络系统的管理者可以实时调度发电厂的各种出力。另外,在长期投资上,发电容量与输电容量的扩张需要相互协调才能使系统容量扩充的成本最小化。在短期运行和长期投资上的相互协调要求如此之高,以至于生产环节与传输网络环节的纵向一体化成为20世纪80年代以前网络型产业典型的组织方式,垄断也得以从网络环节扩张到生产环节。因此,网络型产业一直被视为自然垄断行业,需要政府对整个产业范围内的价格、成本、投资和服务质量等诸多方面进行直接干预以解决垄断带来的效率损失。

图1 传统垄断行业生产交易示意图 传统上,政府管理垄断行业的方式主要包括国有化和管制两种类型③。但这两种方式都不可避免地会导致效率损失,因为政府主管部门本身有其特定的、与社会福利最大化不一致的目标函数,正如Stigler提出的“俘获理论”(Capture Theory)[4]所揭示的,由于政策制定者容易被特定的利益集团所“俘获”,政府管制与政府经营往往实际上加剧而不是缓解了垄断问题。另外,即使政府部门没有被利益集团所“俘获”而追求社会福利最大化,由于信息不完全和信息不对称,政府部门也难以实现有效的管制,这就存在通常意义上的“政府失灵”(Government failure)。对于生产者的成本函数与消费者的需求函数等方面的信息,政府部门难以完全掌握,这种信息约束下的管制政策通常会导致对企业行为激励上的扭曲,从而导致低效率。传统上,对垄断行业价格管制主要采取基于补偿服务成本(又称“成本加成”)的原则。在具体的管制实践中,一般采取“收益率管制”方法。在这种管制方法下,一方面,由于在制定管制价格中经营成本完全得到补偿,受管制的企业没有降低成本的激励④,相反地,增加成本是其获得更高收益的主要途径;另一方面,正如著名的“A-J效应”(Averch-Johnson Effect)⑤所揭示的,企业具有过度投资的动机,政府无法控制合理的投资水平。20世纪80年代以来所实施的激励性管制方法虽然在一定程度上解决了激励问题,但是由于存在信息不对称,为了减少支付给企业的信息租金(Information Rent),政府在与企业签订管制合约时需要允许无效率生产行为的存在[5]。

图1 传统垄断行业生产交易示意图 传统上,政府管理垄断行业的方式主要包括国有化和管制两种类型③。但这两种方式都不可避免地会导致效率损失,因为政府主管部门本身有其特定的、与社会福利最大化不一致的目标函数,正如Stigler提出的“俘获理论”(Capture Theory)[4]所揭示的,由于政策制定者容易被特定的利益集团所“俘获”,政府管制与政府经营往往实际上加剧而不是缓解了垄断问题。另外,即使政府部门没有被利益集团所“俘获”而追求社会福利最大化,由于信息不完全和信息不对称,政府部门也难以实现有效的管制,这就存在通常意义上的“政府失灵”(Government failure)。对于生产者的成本函数与消费者的需求函数等方面的信息,政府部门难以完全掌握,这种信息约束下的管制政策通常会导致对企业行为激励上的扭曲,从而导致低效率。传统上,对垄断行业价格管制主要采取基于补偿服务成本(又称“成本加成”)的原则。在具体的管制实践中,一般采取“收益率管制”方法。在这种管制方法下,一方面,由于在制定管制价格中经营成本完全得到补偿,受管制的企业没有降低成本的激励④,相反地,增加成本是其获得更高收益的主要途径;另一方面,正如著名的“A-J效应”(Averch-Johnson Effect)⑤所揭示的,企业具有过度投资的动机,政府无法控制合理的投资水平。20世纪80年代以来所实施的激励性管制方法虽然在一定程度上解决了激励问题,但是由于存在信息不对称,为了减少支付给企业的信息租金(Information Rent),政府在与企业签订管制合约时需要允许无效率生产行为的存在[5]。

图1 传统垄断行业生产交易示意图 传统上,政府管理垄断行业的方式主要包括国有化和管制两种类型③。但这两种方式都不可避免地会导致效率损失,因为政府主管部门本身有其特定的、与社会福利最大化不一致的目标函数,正如Stigler提出的“俘获理论”(Capture Theory)[4]所揭示的,由于政策制定者容易被特定的利益集团所“俘获”,政府管制与政府经营往往实际上加剧而不是缓解了垄断问题。另外,即使政府部门没有被利益集团所“俘获”而追求社会福利最大化,由于信息不完全和信息不对称,政府部门也难以实现有效的管制,这就存在通常意义上的“政府失灵”(Government failure)。对于生产者的成本函数与消费者的需求函数等方面的信息,政府部门难以完全掌握,这种信息约束下的管制政策通常会导致对企业行为激励上的扭曲,从而导致低效率。传统上,对垄断行业价格管制主要采取基于补偿服务成本(又称“成本加成”)的原则。在具体的管制实践中,一般采取“收益率管制”方法。在这种管制方法下,一方面,由于在制定管制价格中经营成本完全得到补偿,受管制的企业没有降低成本的激励④,相反地,增加成本是其获得更高收益的主要途径;另一方面,正如著名的“A-J效应”(Averch-Johnson Effect)⑤所揭示的,企业具有过度投资的动机,政府无法控制合理的投资水平。20世纪80年代以来所实施的激励性管制方法虽然在一定程度上解决了激励问题,但是由于存在信息不对称,为了减少支付给企业的信息租金(Information Rent),政府在与企业签订管制合约时需要允许无效率生产行为的存在[5]。