云南省图书馆机构用户,欢迎您!

当代电影美术先锋设计在美学上表现出一种独异的、颠覆现存价值体系的反叛精神和多元平衡的哲理表述,是一种多元共生、兼容并包的美学基调。当代电影美术先锋设计审美形态大致可以归纳为:解构主义变异式的电影美术设计美学、双重译码混杂式的电影美术设计美学、波普风格拼贴式的电影美术设计美学、数字特技虚拟式的电影美术设计美学和简约主义舞台式的电影美术设计美学。一批批活跃的造型理念的作品展示着和激励着电影创作者的大胆创作和精心推敲,向世人确证了先锋设计不可抵挡的魅力,从另类美学视点把银幕造型引向最大可能的叙事化和哲理化。

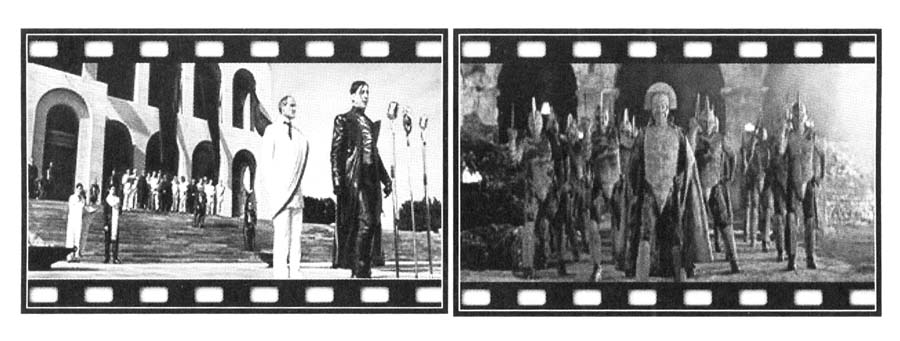

图1-1《圣诗复仇》中时空错乱的美术设计 《圣诗复仇》的美术设计故意打乱时空加以重构,将造型元素同故事的主题密切缠绕在一起,在不同时代造型的交杂和对线型时间的解构中诠释了人性的弱点和复仇的悲剧。茱莉·泰摩所运用的解构主义观念组成的变异式的美术设计,打破了固定的时空思维定式,为原著注入了新鲜血液从而让精髓得到了升华,赋予影片一种全新的哲学智慧和美学价值,拓宽了艺术创作的新疆域。影片造型把一种不连续、不统一和不协调的张力释放出来,演奏出一曲更有弹性的造型的时空组织形式,赋予电影美术造型设计以无限生机和活力,从而使影片成为当代电影美术设计里程碑式的经典作品。 2.解构:《暹罗复兴》和《诺丁山》 当代设计之所以允许解构主义哲学作为其表意话语,其可能性和必然性正是来源于思想家对人的自身处境所揭示的结果之中。对于这一结果,哲学的表述为“异化”,文学的表达为“荒诞”,而设计的表现则为“解构”。解构式的设计带给人们的思考就是从确定性的世界图景中发现一种非连续性的、杂乱无序的整体意象。在这种风格中,原来结构的中心被置换了,或者成了“反中心化”之后的结构的中心。 泰国2004年的电影《暹罗复兴》是一部应用了先锋美术设计的商业片,影片讲述的是一个生活在21世纪初的现代女子产生了奇异的功能,返回100年前的暹罗时期,并与当时的贵族相爱和一段反侵略、反殖民的历史。影片中,女主人公游走在不同的时代,两个时代的空间造型却有时出现在同一场景内:人物接电话过程中,经过的现代陈设的居室和厨房之间出现了古代暹罗的集市场景;她在同一场景中镜外的真人是穿着现代服装的形象,而镜内的所映射的却是古暹罗的装束(图1-2),以不统一的造型来达到对时空的解构,充满了迷离和趣味。对解构主义来讲,虚空、缺失、不在场的概念之所以重要,因为它是使能指实现自由变构、形式实现自由生成的前提条件。影片的美术设计所表现的时空错乱的造型混合,正是缺失的状态或不在场的状态,它使没有所指的能指转入到某种真实而极其癫狂破碎的局面中。显然,在这样的设计之道中,理性的追问作为一种徒劳的形而上学的行为已经被彻底搁置在一边了。

图1-1《圣诗复仇》中时空错乱的美术设计 《圣诗复仇》的美术设计故意打乱时空加以重构,将造型元素同故事的主题密切缠绕在一起,在不同时代造型的交杂和对线型时间的解构中诠释了人性的弱点和复仇的悲剧。茱莉·泰摩所运用的解构主义观念组成的变异式的美术设计,打破了固定的时空思维定式,为原著注入了新鲜血液从而让精髓得到了升华,赋予影片一种全新的哲学智慧和美学价值,拓宽了艺术创作的新疆域。影片造型把一种不连续、不统一和不协调的张力释放出来,演奏出一曲更有弹性的造型的时空组织形式,赋予电影美术造型设计以无限生机和活力,从而使影片成为当代电影美术设计里程碑式的经典作品。 2.解构:《暹罗复兴》和《诺丁山》 当代设计之所以允许解构主义哲学作为其表意话语,其可能性和必然性正是来源于思想家对人的自身处境所揭示的结果之中。对于这一结果,哲学的表述为“异化”,文学的表达为“荒诞”,而设计的表现则为“解构”。解构式的设计带给人们的思考就是从确定性的世界图景中发现一种非连续性的、杂乱无序的整体意象。在这种风格中,原来结构的中心被置换了,或者成了“反中心化”之后的结构的中心。 泰国2004年的电影《暹罗复兴》是一部应用了先锋美术设计的商业片,影片讲述的是一个生活在21世纪初的现代女子产生了奇异的功能,返回100年前的暹罗时期,并与当时的贵族相爱和一段反侵略、反殖民的历史。影片中,女主人公游走在不同的时代,两个时代的空间造型却有时出现在同一场景内:人物接电话过程中,经过的现代陈设的居室和厨房之间出现了古代暹罗的集市场景;她在同一场景中镜外的真人是穿着现代服装的形象,而镜内的所映射的却是古暹罗的装束(图1-2),以不统一的造型来达到对时空的解构,充满了迷离和趣味。对解构主义来讲,虚空、缺失、不在场的概念之所以重要,因为它是使能指实现自由变构、形式实现自由生成的前提条件。影片的美术设计所表现的时空错乱的造型混合,正是缺失的状态或不在场的状态,它使没有所指的能指转入到某种真实而极其癫狂破碎的局面中。显然,在这样的设计之道中,理性的追问作为一种徒劳的形而上学的行为已经被彻底搁置在一边了。