云南省图书馆机构用户,欢迎您!

1972年到1974年期间,实际增长率从8.7%降到了2%,然而在接下来的两年又涨了上去。1976年初,实际增长率开始下降,到1979年接近了零增长水平。但是紧接着这一下降走势的是一个稳步上扬的过程,直到1990年才结束。事实上对卫生保健的主要担心不在于它的高额支出,而在于支出的稳步上升螺旋似乎没有尽头。政府预测到2010年医疗支出将增长到国内生产总值的15.9%(Trustees' Report,1999),虽然还有待经济学理论来确定最优的百分比应该是多少,但事实上从每种测量标准上看,美国显然比世界上其他任何一个国家花费更多的医疗支出。如果我们无法知道最优的百分比,那么支付一个国家国内生产总值的8个百分点、10个百分点或者14个百分点意味着什么呢?而且更重要的是,政策制定者应该考虑医疗支出的数额吗? 一、战后的经历 表1总结了第二次世界大战后美国的医疗支出。4个指标都表明医疗支出高昂并在增长。在20世纪50年代的10年当中总支出每年增长7.8%,50年代初期总支出是127亿美元,到50年代末则翻了1番。而支出占国内生产总值的百分比从4.5%增加到5.1%,人均支出从1950年的82美元增加到10年后的143美元。

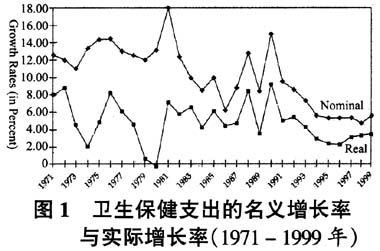

1972年到1974年期间,实际增长率从8.7%降到了2%,然而在接下来的两年又涨了上去。1976年初,实际增长率开始下降,到1979年接近了零增长水平。但是紧接着这一下降走势的是一个稳步上扬的过程,直到1990年才结束。事实上对卫生保健的主要担心不在于它的高额支出,而在于支出的稳步上升螺旋似乎没有尽头。政府预测到2010年医疗支出将增长到国内生产总值的15.9%(Trustees' Report,1999),虽然还有待经济学理论来确定最优的百分比应该是多少,但事实上从每种测量标准上看,美国显然比世界上其他任何一个国家花费更多的医疗支出。如果我们无法知道最优的百分比,那么支付一个国家国内生产总值的8个百分点、10个百分点或者14个百分点意味着什么呢?而且更重要的是,政策制定者应该考虑医疗支出的数额吗? 一、战后的经历 表1总结了第二次世界大战后美国的医疗支出。4个指标都表明医疗支出高昂并在增长。在20世纪50年代的10年当中总支出每年增长7.8%,50年代初期总支出是127亿美元,到50年代末则翻了1番。而支出占国内生产总值的百分比从4.5%增加到5.1%,人均支出从1950年的82美元增加到10年后的143美元。  20世纪60年代是医疗支出快速增长的30年中的第1个10年。从1960年到1990年间医疗支出年变化率平均超过11个百分点,而在此30年间,最初的医疗支出是267亿美元,国内生产总值的5.1%,人均支出143美元。到1990年,医疗支出达到6956亿美元,占国内生产总值的12%,人均支出是2737美元。相关原因包括联邦政府越来越多地参与到为特殊群体支付医疗服务的体系当中(为老年人提供的医疗保险和为穷人提供的医疗援助),以及为那些没有任何保险的人所作的成本转移。 20世纪70年代的主要特征表现在医疗技术的快速进步和随后兴起的强调管制和计划的成本控制措施的采用。随着国家健康协会的扩张,联邦政府成为生物医药研究和发展方面的主要力量,医疗技术的进步(包括心脏手术、器官移植、各种各样的成像技术和在精密的医疗单元中保存和延长生命的能力)增加了公众的医药意识,成为成本增长的主要推动力量。虽然一切看起来都是正常的,但强调尖端技术使得成本问题越来越受到关注。 联邦立法,尤其是1974年的国家健康计划法,创建了政府计划机构网络以控制医疗成本。另外,各州也通过了需要证书(Certificate-of-need,CON)法律以限制医院在改善资本和技术方面的投资增长。甚至在尼克松总统执政时期还实行过控制工资和价格的短暂试验,然而在抑制医疗成本和支出方面收效甚微。 在当时,有可能是影响卫生保健的最重要的立法却没有被特别重视。1974年通过的雇员退休收入保障法案①(ERISA)被用于规范公司对退休基金的使用。该法案的其中一则条款规定了自保健康计划可免除参加国家强制健康保险的责任。ERISA法案的通过给雇主们提供了转移到自我保险② 计划的动力。现在参加团体健康保险计划的工人中,超过半数受雇于那些实行自保的公司。 20世纪80年代出现了卫生保健政策方向的转变,结果是从管制和计划转变为更多地依赖市场力量。这个时代的特征是总统意图降低税收,国会却拒绝削减费用,联邦预算赤字惊人地增长。80年代末,那些费用被管制的预算领域(权利项目③ 包括医疗保险和医疗援助)似乎无节制地增长,于是面临着降低增长速度的强大压力。在此期间,其他支付方式和医疗供给制度的出现也非常重要。变化的例子有:预先付费制④,按人头付费制⑤,按诊断相关组方式付费制⑥ 和按相关价值比例偿付制⑦ 等等。健康维护组织,优先提供者组织和其他管制医疗制度变得越来越普遍。

20世纪60年代是医疗支出快速增长的30年中的第1个10年。从1960年到1990年间医疗支出年变化率平均超过11个百分点,而在此30年间,最初的医疗支出是267亿美元,国内生产总值的5.1%,人均支出143美元。到1990年,医疗支出达到6956亿美元,占国内生产总值的12%,人均支出是2737美元。相关原因包括联邦政府越来越多地参与到为特殊群体支付医疗服务的体系当中(为老年人提供的医疗保险和为穷人提供的医疗援助),以及为那些没有任何保险的人所作的成本转移。 20世纪70年代的主要特征表现在医疗技术的快速进步和随后兴起的强调管制和计划的成本控制措施的采用。随着国家健康协会的扩张,联邦政府成为生物医药研究和发展方面的主要力量,医疗技术的进步(包括心脏手术、器官移植、各种各样的成像技术和在精密的医疗单元中保存和延长生命的能力)增加了公众的医药意识,成为成本增长的主要推动力量。虽然一切看起来都是正常的,但强调尖端技术使得成本问题越来越受到关注。 联邦立法,尤其是1974年的国家健康计划法,创建了政府计划机构网络以控制医疗成本。另外,各州也通过了需要证书(Certificate-of-need,CON)法律以限制医院在改善资本和技术方面的投资增长。甚至在尼克松总统执政时期还实行过控制工资和价格的短暂试验,然而在抑制医疗成本和支出方面收效甚微。 在当时,有可能是影响卫生保健的最重要的立法却没有被特别重视。1974年通过的雇员退休收入保障法案①(ERISA)被用于规范公司对退休基金的使用。该法案的其中一则条款规定了自保健康计划可免除参加国家强制健康保险的责任。ERISA法案的通过给雇主们提供了转移到自我保险② 计划的动力。现在参加团体健康保险计划的工人中,超过半数受雇于那些实行自保的公司。 20世纪80年代出现了卫生保健政策方向的转变,结果是从管制和计划转变为更多地依赖市场力量。这个时代的特征是总统意图降低税收,国会却拒绝削减费用,联邦预算赤字惊人地增长。80年代末,那些费用被管制的预算领域(权利项目③ 包括医疗保险和医疗援助)似乎无节制地增长,于是面临着降低增长速度的强大压力。在此期间,其他支付方式和医疗供给制度的出现也非常重要。变化的例子有:预先付费制④,按人头付费制⑤,按诊断相关组方式付费制⑥ 和按相关价值比例偿付制⑦ 等等。健康维护组织,优先提供者组织和其他管制医疗制度变得越来越普遍。