“一个导演是一种生产思想和趣味的机器;一部影片是一系列创作上和技术上的决定,导演的任务是尽可能作出正确的决定。”(注:《电影的元素》[美]李·R·波布克著 中国电影出版社1986年版第140页。)(斯坦利·库布里克)由于电影创作的特殊过程,可以说,导演的风格,就是他作决定的风格,从剧本、演员的选择到拍摄过程中的演员调度和镜头调度,再到剪辑台上的画面、声音的最终完成,每一个决定都显示着导演的个人意志,渗透着导演的个人风格,正如郑洞天所说,“导演在最后一瞬间说‘预备,开始’时,是对他整个人生态度、艺术修养以及对影片总体艺术处理的检验。世界上很少有一个职业像导演这样,把自己在银幕上显露无遗。导演不应当在银幕上被看出来,但又要把自己溶化在整个电影之中。”(注:《电影艺术讲座》中国电影出版社1985年版第199-200页。) 叙事风格只是导演风格的一个组成部分,但是是最重要的组成部分。按照热拉尔·热内的说法,叙事或叙事本文,是指表现内容的能指,即表述一事件或系列事件的口头或书面的话语;故事则指表现的故事内容的意义,即所指。那么对电影而言,电影叙事则应该指影片本文,叙事风格也就是指导演所使用的使影片本文呈现出这样或那样特点的艺术方法(排除了导演、摄制组乃至制片人/公司的其他非艺术因素)的倾向性。 张艺谋和黄建新是第五代导演群落中比较引人注目的两位。第五代在中国电影史上的地位起码可以从以下两个方面来考察:一是对传统“秩序”进行消解,使人们猛然在一种“无序”的不安中反思一切,甚至包括电影的本体意义和审美特征;一是颠覆性地动摇了中国电影旧有的叙事观念,使得中国电影叙事呈现出某种进步倾向和现代性。张艺谋和黄建新在这两方面的贡献都功不可没。尽管他们在各自的影片中一直都坚持了一种人文关怀,可以说,在他们的心中,“电影是一种渴望(多方面地)改造各门艺术、个体和社会的激进抱负的产物”。(注:《电影理论史评》[美]尼克·布朗著 中国电影出版社1994年版第163页。)他们都具有强烈的社会责任感和文化使命感,都对中国传统文化持一种审慎的批判态度,但同时他们的叙事风格却差异很大,似乎呈现出某种对应性的两极形态。 1、秩序/无序 张艺谋和黄建新电影最外在的一个区别就是题材的不同。张艺谋多表现乡村题材(所以他的《摇啊摇 摇到外婆桥》,尤其是《有话好好说》才被人大呼小叫地宣称为“张艺谋进城了”),黄建新多表现城市题材(除了《五魁》)。这显然与他们的生活经历有着密切的联系。张艺谋初中毕业后曾在陕西乾县插队劳动三年,农业文明无疑给正处于世界观最终形成阶段的他打上了极深的烙印;而黄建新虽然有军旅经历,对农村却基本没有深入的体验。黄建新之所以那么迷恋城市,他自己倒有一个明确的说法,“我真的没有刻意地要拍城市片,我只是在我精神世界中寻求一种对应的形式而已”,“我只知道我出生和成长的地方,给了我人生最重要的东西,直到现在,我的所有创作冲动几乎都可在童年的记忆中找到原始的动机。”(注:黄建新《生活决定了我的电影》,《当代电影》1997年第4期。)我觉得,以题材的选择来区别导演风格,其标准过于难以确定:乡村/城市?历史/现实?爱情/侦破?青春/老年?……众说纷纭,莫衷一是。透过题材不同的表层现象,努力去寻找他们创作中的一些更具特色的东西,则要更为合理。 由此出发,我认为,张艺谋的影片主要是表现一种“秩序”。这种“秩序”是主体被意识形态所“询唤”和被“体制化”的双重结果,在这种“询唤”和“体制化”的双重作用下,主体有了比较明确的“位置感”和“认同感”。正因为有了这样的“秩序”,社会结构才具有了某种稳定性。我们不妨以“秩序”感最强的《大红灯笼高高挂》为例简要分析一下。这部影片侧重表现的是一种家庭/家族秩序,无疑地,这个家庭的权威是陈老爷(管家有时可以充当代言人,所以,管家的身份/位置历来有些不三不四,既像主人,又实实在在是仆人),往下依次是大太太、二太太、三太太、四太太,最后是雁儿。如果按照权力大小和传递方向用图表示的话,这就是一个倒三角形模式:

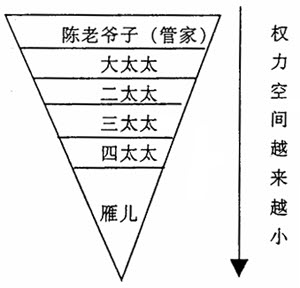

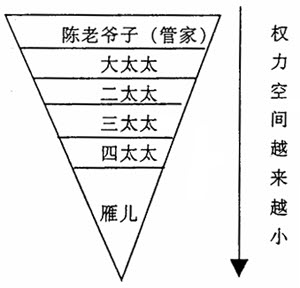

越到下层,权力越小,义务越多,压力越大。上层可以对下一层或越层向下行使权力,下层必须对所有的上层忠效,但不可越层谋取“特权”。这种秩序/权力链条(环节)是不允许出现差错的,否则,便被视为“离轨”。按照福柯的论述,“离轨者”一定会受到“放逐”或惩戒。影片中的两个“离轨者”:三太太、四太太都受到了惩戒:三太太被杀,四太太“发疯”。影片“那极度规矩的构图,显示出一种异常稳定、简单延续的秩序和这种秩序的强大力量”。(注:《当代电影》2000年第1期56页。)在张艺谋的叙事中,人、事、物都有他/它们自己的位置,都有他/它们自己的行动规则(尽管未必合理)。张艺谋的影片就展示某种特定的秩序和某种特定的位置关系。一旦某个位置上有人缺席,就需要新人过去补充/替代,以维持原来的秩序。《红高粱》中“我奶奶”替代了李大头,《菊豆》中杨天青替代了杨金山,《大红灯笼高高挂》《摇啊摇 摇到外婆桥》中又一个新人替代了颂莲、小金宝,《秋菊打官司》中秋菊替代丈夫讨“说法”,《有话好好说》中李保田、姜文的相互换位,《活着》中龙二替代福贵,《一个都不能少》中魏敏芝替代高老师,《我的父亲母亲》中儿子替代父亲上了意味深长的一课……所以,张艺谋的影片中经常使用一种“环式”结构,以表现人物命运的相似/重复及人物位置、社会秩序的确立和固定。 黄建新的影片却不同。在他的影片中,主人公基本都找不着北:《黑炮事件》中赵书信应该为汉斯当翻译但他当不了,《错位》中人对机器人的困惑,《轮回》中石岜对爱情和对自己的态度,《五魁》中五魁的无奈,《站直啰,别趴下》中高作家的内心苦恼和震荡,《背靠背,脸对脸》中王双立的欲进不能,《红灯停,绿灯行》中记者的失落,《埋伏》中叶民主的哭笑不得,他们都对自己原来的位置普遍感到不适和迷惘,原来的行动规则也受到了前所未有的挑战。《站直啰,别趴下》中高作家自从搬进新居后,“位置感”就开始动摇了:先是门口被生活垃圾所堵,接着是各种声音的搅扰,后来是金钱的压力,不得不去捞鱼食,最后又不得不搬到张永武给安排好的新居/新“位置”。连与张永武一向有过节的刘干部甚至也在利益的诱惑下,悄悄联系起了鱼食“业务”。最有代表性的是张永武请客一场,干部、知识分子、艺术家的传统/现实位置感完全被消解,整个成了一群“金钱俘虏”。影片的最后一个失衡镜头在黄建新的影片中具有极为重要的表征意义。他的人、事、物都处于一种无序状态,不是因为没有了位置和规则,而是因为人们丧失了对旧有位置和规则的认同。

越到下层,权力越小,义务越多,压力越大。上层可以对下一层或越层向下行使权力,下层必须对所有的上层忠效,但不可越层谋取“特权”。这种秩序/权力链条(环节)是不允许出现差错的,否则,便被视为“离轨”。按照福柯的论述,“离轨者”一定会受到“放逐”或惩戒。影片中的两个“离轨者”:三太太、四太太都受到了惩戒:三太太被杀,四太太“发疯”。影片“那极度规矩的构图,显示出一种异常稳定、简单延续的秩序和这种秩序的强大力量”。(注:《当代电影》2000年第1期56页。)在张艺谋的叙事中,人、事、物都有他/它们自己的位置,都有他/它们自己的行动规则(尽管未必合理)。张艺谋的影片就展示某种特定的秩序和某种特定的位置关系。一旦某个位置上有人缺席,就需要新人过去补充/替代,以维持原来的秩序。《红高粱》中“我奶奶”替代了李大头,《菊豆》中杨天青替代了杨金山,《大红灯笼高高挂》《摇啊摇 摇到外婆桥》中又一个新人替代了颂莲、小金宝,《秋菊打官司》中秋菊替代丈夫讨“说法”,《有话好好说》中李保田、姜文的相互换位,《活着》中龙二替代福贵,《一个都不能少》中魏敏芝替代高老师,《我的父亲母亲》中儿子替代父亲上了意味深长的一课……所以,张艺谋的影片中经常使用一种“环式”结构,以表现人物命运的相似/重复及人物位置、社会秩序的确立和固定。 黄建新的影片却不同。在他的影片中,主人公基本都找不着北:《黑炮事件》中赵书信应该为汉斯当翻译但他当不了,《错位》中人对机器人的困惑,《轮回》中石岜对爱情和对自己的态度,《五魁》中五魁的无奈,《站直啰,别趴下》中高作家的内心苦恼和震荡,《背靠背,脸对脸》中王双立的欲进不能,《红灯停,绿灯行》中记者的失落,《埋伏》中叶民主的哭笑不得,他们都对自己原来的位置普遍感到不适和迷惘,原来的行动规则也受到了前所未有的挑战。《站直啰,别趴下》中高作家自从搬进新居后,“位置感”就开始动摇了:先是门口被生活垃圾所堵,接着是各种声音的搅扰,后来是金钱的压力,不得不去捞鱼食,最后又不得不搬到张永武给安排好的新居/新“位置”。连与张永武一向有过节的刘干部甚至也在利益的诱惑下,悄悄联系起了鱼食“业务”。最有代表性的是张永武请客一场,干部、知识分子、艺术家的传统/现实位置感完全被消解,整个成了一群“金钱俘虏”。影片的最后一个失衡镜头在黄建新的影片中具有极为重要的表征意义。他的人、事、物都处于一种无序状态,不是因为没有了位置和规则,而是因为人们丧失了对旧有位置和规则的认同。

越到下层,权力越小,义务越多,压力越大。上层可以对下一层或越层向下行使权力,下层必须对所有的上层忠效,但不可越层谋取“特权”。这种秩序/权力链条(环节)是不允许出现差错的,否则,便被视为“离轨”。按照福柯的论述,“离轨者”一定会受到“放逐”或惩戒。影片中的两个“离轨者”:三太太、四太太都受到了惩戒:三太太被杀,四太太“发疯”。影片“那极度规矩的构图,显示出一种异常稳定、简单延续的秩序和这种秩序的强大力量”。(注:《当代电影》2000年第1期56页。)在张艺谋的叙事中,人、事、物都有他/它们自己的位置,都有他/它们自己的行动规则(尽管未必合理)。张艺谋的影片就展示某种特定的秩序和某种特定的位置关系。一旦某个位置上有人缺席,就需要新人过去补充/替代,以维持原来的秩序。《红高粱》中“我奶奶”替代了李大头,《菊豆》中杨天青替代了杨金山,《大红灯笼高高挂》《摇啊摇 摇到外婆桥》中又一个新人替代了颂莲、小金宝,《秋菊打官司》中秋菊替代丈夫讨“说法”,《有话好好说》中李保田、姜文的相互换位,《活着》中龙二替代福贵,《一个都不能少》中魏敏芝替代高老师,《我的父亲母亲》中儿子替代父亲上了意味深长的一课……所以,张艺谋的影片中经常使用一种“环式”结构,以表现人物命运的相似/重复及人物位置、社会秩序的确立和固定。 黄建新的影片却不同。在他的影片中,主人公基本都找不着北:《黑炮事件》中赵书信应该为汉斯当翻译但他当不了,《错位》中人对机器人的困惑,《轮回》中石岜对爱情和对自己的态度,《五魁》中五魁的无奈,《站直啰,别趴下》中高作家的内心苦恼和震荡,《背靠背,脸对脸》中王双立的欲进不能,《红灯停,绿灯行》中记者的失落,《埋伏》中叶民主的哭笑不得,他们都对自己原来的位置普遍感到不适和迷惘,原来的行动规则也受到了前所未有的挑战。《站直啰,别趴下》中高作家自从搬进新居后,“位置感”就开始动摇了:先是门口被生活垃圾所堵,接着是各种声音的搅扰,后来是金钱的压力,不得不去捞鱼食,最后又不得不搬到张永武给安排好的新居/新“位置”。连与张永武一向有过节的刘干部甚至也在利益的诱惑下,悄悄联系起了鱼食“业务”。最有代表性的是张永武请客一场,干部、知识分子、艺术家的传统/现实位置感完全被消解,整个成了一群“金钱俘虏”。影片的最后一个失衡镜头在黄建新的影片中具有极为重要的表征意义。他的人、事、物都处于一种无序状态,不是因为没有了位置和规则,而是因为人们丧失了对旧有位置和规则的认同。