云南省图书馆机构用户,欢迎您!

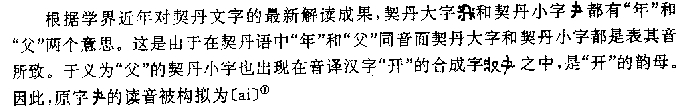

。我青年时学习日本语时,日语元音假名ぇe很难学, 有时听着像汉语中的“挨”,又有时听着像汉语中的“耶”。从而使我联想到契丹语中于义为“年”或“父”的单词的发音也可能类此。其义为“父”其音类似“爷”。在汉语中“爷娘”即“父母”。 在现代汉语中,“爷”这个单词使用得非常广泛。如“老爷”、“少爷”、“大爷”、“老太爷”、“爷爷”、“老天爷”、“阎王爷”等。上述单词有的有不同含义。例如“大爷”既指“伯父”又可表示对老年人的尊称。现在北京又流行什么“款爷”、“倒爷”之类的俗语。然而细究起来,“爷”这个单词并不是汉语所固有,而是一个鲜卑语借词。 《十三经索引》中无“爷”字,足见先秦古籍中无“爷”字。东汉人许慎撰写的《说文解字》是我国流传至今的最早的一部字典。它成书于永和十二年(公元100年),共收9353字之多。“六艺群书之诂, 皆训其意,而天地、鬼神、山川、草木、鸟兽、昆虫、杂物、奇怪、王制礼仪、世间人事、莫不毕载。”(注:《说文解字》卷十五下,中华书局影印清朝陈昌治刻本。1963年,北京,第320页。) 就是这么一部包罗万象的字典竟然没有现在最常用的“爷”字。这就充分说明,直到两汉时期,汉语中还没有“爷”这个单词,因而也就没有记录这个单词的汉字。 魏晋南北朝时期是我国民族大迁徙、大融合的时代。各民族之间,包括语言在内的文化进行了充分的大交流。各民族的语言中都混入了其它民族语言的单词,汉语也不例外。北魏和北周都是鲜卑人建立的政权。北魏迁都洛阳之后,鲜卑人迅速汉化的同时,汉语中也混入了一些鲜卑语单词,例如“可寒(皇帝)”、“可敦(皇后)”等。刻于太平真君四年(公元443年)的嘎仙洞石刻祝文有“以皇祖先可寒配, 皇妣先可敦配。”(注:据自存拓本。)“可寒”后来作“可汗”。于义为“父”的鲜卑语单词“爷”也在北魏时期被借入汉语之中。有名的北朝民歌《木兰诗》中即有“可汗大点兵,阿爷无大儿”、“不闻爷娘唤女声”等句子。到了唐代,“爷”这个单词使用得就更为普遍了。例如杜甫的《兵车行》中有“爷娘妻子走相送,尘埃不见咸阳桥”的句子。 “爷”这个单词最初被借入汉语时,由于汉字中无“爷”字,只好用同音的“耶”字来记录这一借词。例如《古文苑》卷九收录的《木兰诗》中的“爷”全部作“耶”。然而很快就根据六书中的形声原则造出了“爷”字。上半部分表义,下半部分表音。我国字书中首次收录“爷”字者当推南朝萧梁时期的顾野王于大同九年(534 )撰就的《玉篇》。该书卷三父部有“爷”字,其读音为“以遮切”,其字义“俗为父”(注:《宋本玉篇》,北京中国书店1983年版,第61页。)。即使在造出“爷”字之后,仍有以“耶”来记录这一单词的情况。例如杜甫的诗《北征》中有“见耶背面啼,垢腻脚不袜”的句子。其中的“耶”即指“父”义的“爷”。甚至直到辽代还有把“爷爷”写作“耶耶”的情况。例如《陈万墓志铭》有“统和贰拾柒年选定大通,合葬尊翁耶〈娘〈灰骨,于十一月三日迁殡后立。”(注:阎万章《辽“陈万墓志铭”考释》所附的〈陈万墓志铭〉,载《辽金史论集》第五辑,文津出版社1991年,北京版,第49页。)〈为重复符号,“耶〈”即“耶耶”亦即“爷爷”。内蒙古巴林左旗博物馆的展品中,有一件辽代的木制骨灰盒,上面有“尊耶〈娘〈”的墨书。 “爷”的原义为“父”。直到明代小说《金瓶梅词话》第五十五回西门庆认蔡太师为乾爷,西门庆口口声声地称蔡太师为“爷爷”。这些地方的“爷”均为“父”之义。“爷爷”犹如“爹爹”或“爸爸”。而不是“祖父”之义。“爷爷”为“祖父”之义是后来才有的,它不会晚于辽宋。在现代汉语中“爷”字虽然用得很广泛,其“父”义却很少用了。 我们说汉语中的“爷”是鲜卑语借词是根据汉语中这个单词出现的历史背景和对契丹文字的解读成果得出来的。《辽史·世表》明确记载契丹族是鲜卑族的后裔。鲜卑语也就必然是契丹语的祖语。记录契丹语的契丹大字和契丹小字虽然都是死文字,但近年在解读方面都取得了一定进展。正如本文开头所述,契丹大字和契丹小字中的“父”均音〔ai〕,近于汉字“爷”。由于两种契丹文字的现在读音都是现代学者构拟的,只能接近于契丹语的发音,不可能与契丹语的实际发音完全相同。再说汉语从其它语言借入借词时,如果汉语中没有所借语言的音位,只能用汉语中所有的相近的音位来代替。因此,我认为契丹语中“父”的读音就是“爷”。它是从其祖语鲜卑语那里继承来的。从而可以溯推鲜卑语中有这个单词,并在北魏时期被借入汉语之中。 从上述的探讨中足以窥见在民族大融合时期,祖国各兄弟民族之间包括语言在内的文化交流之一斑。 收稿日期:1997年5月26日

。我青年时学习日本语时,日语元音假名ぇe很难学, 有时听着像汉语中的“挨”,又有时听着像汉语中的“耶”。从而使我联想到契丹语中于义为“年”或“父”的单词的发音也可能类此。其义为“父”其音类似“爷”。在汉语中“爷娘”即“父母”。 在现代汉语中,“爷”这个单词使用得非常广泛。如“老爷”、“少爷”、“大爷”、“老太爷”、“爷爷”、“老天爷”、“阎王爷”等。上述单词有的有不同含义。例如“大爷”既指“伯父”又可表示对老年人的尊称。现在北京又流行什么“款爷”、“倒爷”之类的俗语。然而细究起来,“爷”这个单词并不是汉语所固有,而是一个鲜卑语借词。 《十三经索引》中无“爷”字,足见先秦古籍中无“爷”字。东汉人许慎撰写的《说文解字》是我国流传至今的最早的一部字典。它成书于永和十二年(公元100年),共收9353字之多。“六艺群书之诂, 皆训其意,而天地、鬼神、山川、草木、鸟兽、昆虫、杂物、奇怪、王制礼仪、世间人事、莫不毕载。”(注:《说文解字》卷十五下,中华书局影印清朝陈昌治刻本。1963年,北京,第320页。) 就是这么一部包罗万象的字典竟然没有现在最常用的“爷”字。这就充分说明,直到两汉时期,汉语中还没有“爷”这个单词,因而也就没有记录这个单词的汉字。 魏晋南北朝时期是我国民族大迁徙、大融合的时代。各民族之间,包括语言在内的文化进行了充分的大交流。各民族的语言中都混入了其它民族语言的单词,汉语也不例外。北魏和北周都是鲜卑人建立的政权。北魏迁都洛阳之后,鲜卑人迅速汉化的同时,汉语中也混入了一些鲜卑语单词,例如“可寒(皇帝)”、“可敦(皇后)”等。刻于太平真君四年(公元443年)的嘎仙洞石刻祝文有“以皇祖先可寒配, 皇妣先可敦配。”(注:据自存拓本。)“可寒”后来作“可汗”。于义为“父”的鲜卑语单词“爷”也在北魏时期被借入汉语之中。有名的北朝民歌《木兰诗》中即有“可汗大点兵,阿爷无大儿”、“不闻爷娘唤女声”等句子。到了唐代,“爷”这个单词使用得就更为普遍了。例如杜甫的《兵车行》中有“爷娘妻子走相送,尘埃不见咸阳桥”的句子。 “爷”这个单词最初被借入汉语时,由于汉字中无“爷”字,只好用同音的“耶”字来记录这一借词。例如《古文苑》卷九收录的《木兰诗》中的“爷”全部作“耶”。然而很快就根据六书中的形声原则造出了“爷”字。上半部分表义,下半部分表音。我国字书中首次收录“爷”字者当推南朝萧梁时期的顾野王于大同九年(534 )撰就的《玉篇》。该书卷三父部有“爷”字,其读音为“以遮切”,其字义“俗为父”(注:《宋本玉篇》,北京中国书店1983年版,第61页。)。即使在造出“爷”字之后,仍有以“耶”来记录这一单词的情况。例如杜甫的诗《北征》中有“见耶背面啼,垢腻脚不袜”的句子。其中的“耶”即指“父”义的“爷”。甚至直到辽代还有把“爷爷”写作“耶耶”的情况。例如《陈万墓志铭》有“统和贰拾柒年选定大通,合葬尊翁耶〈娘〈灰骨,于十一月三日迁殡后立。”(注:阎万章《辽“陈万墓志铭”考释》所附的〈陈万墓志铭〉,载《辽金史论集》第五辑,文津出版社1991年,北京版,第49页。)〈为重复符号,“耶〈”即“耶耶”亦即“爷爷”。内蒙古巴林左旗博物馆的展品中,有一件辽代的木制骨灰盒,上面有“尊耶〈娘〈”的墨书。 “爷”的原义为“父”。直到明代小说《金瓶梅词话》第五十五回西门庆认蔡太师为乾爷,西门庆口口声声地称蔡太师为“爷爷”。这些地方的“爷”均为“父”之义。“爷爷”犹如“爹爹”或“爸爸”。而不是“祖父”之义。“爷爷”为“祖父”之义是后来才有的,它不会晚于辽宋。在现代汉语中“爷”字虽然用得很广泛,其“父”义却很少用了。 我们说汉语中的“爷”是鲜卑语借词是根据汉语中这个单词出现的历史背景和对契丹文字的解读成果得出来的。《辽史·世表》明确记载契丹族是鲜卑族的后裔。鲜卑语也就必然是契丹语的祖语。记录契丹语的契丹大字和契丹小字虽然都是死文字,但近年在解读方面都取得了一定进展。正如本文开头所述,契丹大字和契丹小字中的“父”均音〔ai〕,近于汉字“爷”。由于两种契丹文字的现在读音都是现代学者构拟的,只能接近于契丹语的发音,不可能与契丹语的实际发音完全相同。再说汉语从其它语言借入借词时,如果汉语中没有所借语言的音位,只能用汉语中所有的相近的音位来代替。因此,我认为契丹语中“父”的读音就是“爷”。它是从其祖语鲜卑语那里继承来的。从而可以溯推鲜卑语中有这个单词,并在北魏时期被借入汉语之中。 从上述的探讨中足以窥见在民族大融合时期,祖国各兄弟民族之间包括语言在内的文化交流之一斑。 收稿日期:1997年5月26日