云南省图书馆机构用户,欢迎您!

汉语指元状语的句法分布具有单一性,但其所指论元却具有多元性,因此其指向方向具有多向性,对其语义解读需打破时间和语言形式的线性特征,通过整体扫描得以实现;整体扫描的视窗较大,静态性较强。而英语指元状语的句法分布具有多元性,其所指论元却具有单一性,因此其指向方向具有一维的单向性,借助顺序扫描便可实现;顺序扫描的视窗小,动态性强。汉英的这些特征差异昭显出汉语具有强空间性特质,英语具有强时间性特质。

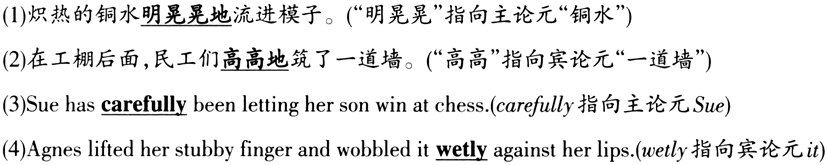

已有研究主要通过语义指向分析法研究汉语指元状语,关注其指向对象、指向规律等(张力军1990;董金环1991)。语义指向分析法流行于20世纪八十年代的汉语界,被誉为在汉语土壤中滋生和成长起来的第一个语言分析模式(周国光2006),意在弥补句法分析之不足,以揭示同质句法构造里蕴含的性状与事物、情状与行为间的语义联系(张国宪2006:299)。王红旗(1997)认为,该范式产生是因为语义和句法结构概念在汉语界的普及。这一说法不无道理,但它不能充分说明为何英语学界没有出现相应的“语义指向”分析法。陆俭明、沈阳(2003:308-310)则一针见血地指出,语义指向在汉语中产生,是因为汉语句法结构关系和语义结构关系的不一致性,其复杂性也高于其他语言,印欧语中动词和名词的语义关系与句法结构形式是“捆”在一起的。然而,汉语语义指向分析多局限于语言现象的描述,如语义指向规律的确认,缺乏系统性和理论概括(税昌锡2004a)。因此,陆俭明(1997:46)指出,语义指向分析法“也有它的局限性,它不能解释某个句法成分有复杂语义指向的原因,这又需探求新的分析方法来补充”。我们认为,语义指向的解释性研究若不关切隐藏于不同语言背后的民族思维特质,则难以实现上述目标。鉴于此,本文以汉英指元状语为例,考察两者语义指向对象、指向方向和指向确认手段的异同,依此探析其折射的汉英民族在思维层面的差异。本文可为其他语义异指现象提供新的启示,并深化对汉英语言特质差异的认识。 二、汉语指元状语的指向规律 在考察汉英指元状语的语义指向规律前,有必要明确论元的内涵和外延。顾阳(1994)指出,论元是指带有论旨角色的名词短语,论旨角色是谓词根据其与名词短语的语义关系,指派(assign)给名词短语的语义角色。根据袁毓林(2002),论元分为核心论元和外围论元,前者包括主体论元和客体论元,后者包括凭借论元和环境论元: 主体论元:施事(agent)、感事(sentient)、致事(causer)、主事(theme) 客体论元:受事(patient)、与事(dative)、结果(result)、对象(target)、系事(relevant) 凭借论元:工具(instrument)、材料(material)、方式(manner) 环境论元:场所(location)、源点(source)、终点(goal)、范围(range) 上述各类论元中,主体论元通常做主语,客体论元通常做宾语,外围论元以做状语为主(陈平1994;袁毓林2002:13)。当然,这些分类尚未穷尽,只是大体情况。 基于北京大学现代汉语语料库(CCL)的调查发现,除了环境论元和客体论元中的与事、系事,以及凭借论元中的方式外,汉语指元状语几乎可以指向所有论元,比如下面各例:

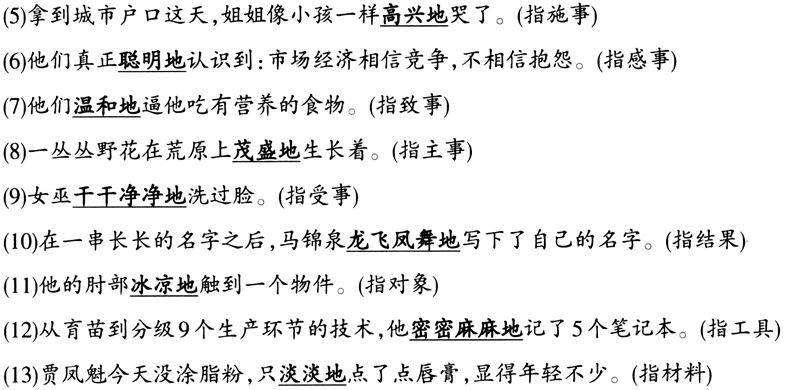

已有研究主要通过语义指向分析法研究汉语指元状语,关注其指向对象、指向规律等(张力军1990;董金环1991)。语义指向分析法流行于20世纪八十年代的汉语界,被誉为在汉语土壤中滋生和成长起来的第一个语言分析模式(周国光2006),意在弥补句法分析之不足,以揭示同质句法构造里蕴含的性状与事物、情状与行为间的语义联系(张国宪2006:299)。王红旗(1997)认为,该范式产生是因为语义和句法结构概念在汉语界的普及。这一说法不无道理,但它不能充分说明为何英语学界没有出现相应的“语义指向”分析法。陆俭明、沈阳(2003:308-310)则一针见血地指出,语义指向在汉语中产生,是因为汉语句法结构关系和语义结构关系的不一致性,其复杂性也高于其他语言,印欧语中动词和名词的语义关系与句法结构形式是“捆”在一起的。然而,汉语语义指向分析多局限于语言现象的描述,如语义指向规律的确认,缺乏系统性和理论概括(税昌锡2004a)。因此,陆俭明(1997:46)指出,语义指向分析法“也有它的局限性,它不能解释某个句法成分有复杂语义指向的原因,这又需探求新的分析方法来补充”。我们认为,语义指向的解释性研究若不关切隐藏于不同语言背后的民族思维特质,则难以实现上述目标。鉴于此,本文以汉英指元状语为例,考察两者语义指向对象、指向方向和指向确认手段的异同,依此探析其折射的汉英民族在思维层面的差异。本文可为其他语义异指现象提供新的启示,并深化对汉英语言特质差异的认识。 二、汉语指元状语的指向规律 在考察汉英指元状语的语义指向规律前,有必要明确论元的内涵和外延。顾阳(1994)指出,论元是指带有论旨角色的名词短语,论旨角色是谓词根据其与名词短语的语义关系,指派(assign)给名词短语的语义角色。根据袁毓林(2002),论元分为核心论元和外围论元,前者包括主体论元和客体论元,后者包括凭借论元和环境论元: 主体论元:施事(agent)、感事(sentient)、致事(causer)、主事(theme) 客体论元:受事(patient)、与事(dative)、结果(result)、对象(target)、系事(relevant) 凭借论元:工具(instrument)、材料(material)、方式(manner) 环境论元:场所(location)、源点(source)、终点(goal)、范围(range) 上述各类论元中,主体论元通常做主语,客体论元通常做宾语,外围论元以做状语为主(陈平1994;袁毓林2002:13)。当然,这些分类尚未穷尽,只是大体情况。 基于北京大学现代汉语语料库(CCL)的调查发现,除了环境论元和客体论元中的与事、系事,以及凭借论元中的方式外,汉语指元状语几乎可以指向所有论元,比如下面各例:  上述例子表明,汉语指元状语可指向的论元多元,既可以指向主体论元,也可以指向客体论元,还能指向凭借论元。这些论元在句中可充当主语(例(5))、宾语(例(11))和兼语(例(14)),其中宾语包括介词宾语,如例(15)和例(16)。本文把这一特征概括为汉语指元状语所指对象的多元性。

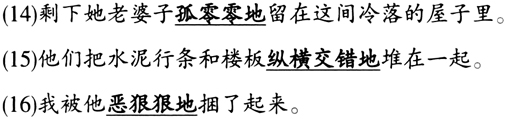

上述例子表明,汉语指元状语可指向的论元多元,既可以指向主体论元,也可以指向客体论元,还能指向凭借论元。这些论元在句中可充当主语(例(5))、宾语(例(11))和兼语(例(14)),其中宾语包括介词宾语,如例(15)和例(16)。本文把这一特征概括为汉语指元状语所指对象的多元性。  然而,虽然汉语指元状语语义可指向的论元具有多元性,但其分布的位置却十分单一。无论指向何种论元,指元状语均位于主语后,谓语前(简称动前),即使指主和指宾同时出现,句法位置也不作区分,如:

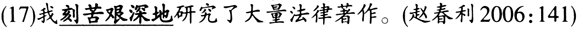

然而,虽然汉语指元状语语义可指向的论元具有多元性,但其分布的位置却十分单一。无论指向何种论元,指元状语均位于主语后,谓语前(简称动前),即使指主和指宾同时出现,句法位置也不作区分,如:  “刻苦”指向施事主语“我”,“艰深”指向对象宾语“大量法律著作”,它们都位于动前。可推知,在位置单一的情况下,指元状语能指向的对象越多,其指向方向就越多向;此外,指主和指宾位置不分,一旦指元状语与主、宾语都语义兼容,单个指元状语还可能多指。我们基于税昌锡(2004b)总结的语义指向模式,发现汉语指元状语在如下四方面表现得尤为明显:1)既能前指,也能后指;2)既能顺指,也能逆指;3)既能邻指,也能隔指;4)既能单指,也能多指③。

“刻苦”指向施事主语“我”,“艰深”指向对象宾语“大量法律著作”,它们都位于动前。可推知,在位置单一的情况下,指元状语能指向的对象越多,其指向方向就越多向;此外,指主和指宾位置不分,一旦指元状语与主、宾语都语义兼容,单个指元状语还可能多指。我们基于税昌锡(2004b)总结的语义指向模式,发现汉语指元状语在如下四方面表现得尤为明显:1)既能前指,也能后指;2)既能顺指,也能逆指;3)既能邻指,也能隔指;4)既能单指,也能多指③。