云南省图书馆机构用户,欢迎您!

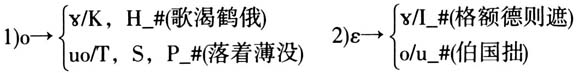

北京话e、o、uo三韵母的基本范畴初步形成于十七世纪,其后主要发生了如下变化:1)口语吸收中古宕江摄入声的读书音,按本地发音规则用[uo]来匹配舌齿唇声母后的[o];2)口语吸收中古曾梗摄一二等入声的读书音,用本地音的[o]来匹配唇牙喉声母后的[ ],用本地音的[ε]或[o]来匹配舌齿音声母后的[

],用本地音的[ε]或[o]来匹配舌齿音声母后的[ ],用本地音的[uo]来匹配[

],用本地音的[uo]来匹配[ ];3)韵母[ε]和[uε]分别变成了[o]和[uo];4)牙喉音后的[uo]一部分变成了[o];5)韵母[o]变成了[γ]。现代北京话语音是在元代以来北京口语音的基础上,吸收明清时期读书音的部分字音形成的。在近代北京话的演变过程中,读书音对口语音的影响主要在字音层面,口语音对读书音的影响主要在音系层面。

];3)韵母[ε]和[uε]分别变成了[o]和[uo];4)牙喉音后的[uo]一部分变成了[o];5)韵母[o]变成了[γ]。现代北京话语音是在元代以来北京口语音的基础上,吸收明清时期读书音的部分字音形成的。在近代北京话的演变过程中,读书音对口语音的影响主要在字音层面,口语音对读书音的影响主要在音系层面。

然而我们考察了《合韵》之后反映北京话的多种材料,发现真实的演变过程并非如此简单。 1.2 使用的材料及相关问题的说明 除了上文已经提到的《中原》《合韵》《图经》,本文还考察了如下材料:樊腾凤《五方元音》(1654-1664,简称《五方》或《五原》);赵绍箕《拙庵韵悟》(1674,简称《拙庵》);年希尧增补本《五方元音》(1710,简称《五方》或《五增》);李汝珍《李氏音鉴》(1810,简称《音鉴》);徐鉴《音泭》(1817);裕恩《音韵逢源》(1840,简称《逢源》);威妥玛(Thomas Francis Wade)《寻津录》(1859)和《语言自迩集》(1867,1886,简称《自迩集》);富善(Chauncey Goodrich)《华英袖珍字典》(1891,简称《袖珍》)和《官话萃珍》(1898,简称《萃珍》);王璞《京音字汇》(1913,简称《京音》)和《国音京音对照表》(1921,简称《对照表》);高本汉《北京话语音读本》(1918,简称《读本》);老舍等《言语声片》(1928前后,简称《声片》)。 上述这些材料是否都能够代表典型的北京话?这个问题还不容易回答。首先需要说明的是,本文所说的现代北京话是指作为普通话语音标准的北京话,也就是经过一定规范的北京话。下面我们再从读书音和口语音的关系这个角度谈谈近代的北京话以及材料的问题。 近代的北京话里存在本地方音和读书音的区别。艾约瑟(1864/2015:10,注①)讲到:“北京本地的学者还区分北京话和官话。阅读时的发音以及印刷品上的词汇共同构成官话。阅读时不会用到的发音和书面上找不到的词汇都属于地方方言。”艾约瑟所说的官话大致相当于读书音(官话大致就是读书音的口头变体。这个问题拟另文专门讨论)。有些文献(如《音泭》)中提到“俗读”,就是与读书音相对的口语音。王璞的《对照表》明确地区分了北京读书音和北京俗音,二者在音系上非常接近,区别主要在字音上。北京读书音大约在二十世纪二三十年代以后就逐渐退出了历史舞台,这是国语运动主张“言文一致”的必然结果(参看叶宝奎,2007),现代北京话整体上更加接近《对照表》记录的北京俗音。 既然如此,我们就应该注意区分材料是代表读书音还是口语音,且以代表口语音的材料为主,因为那才是现代北京话的主要来源。遗憾的是书面的材料往往倾向于记录读书音,纯粹记录口语音的材料非常少见。不过有些文献由于作者的见闻或喜好,可能或多或少记录了一些口语音。比如《合韵》,收录的字音非常丰富,差不多包含了读书音和口语音两个完整的系统。还有少数文献由于自身的性质等原因,记录的主要是口语音。比如《中原》,作为一部曲韵韵书,面向的是新兴的通俗文艺形式,基础应当是口语音;从《中原》到现代北京话(去掉演变过程中来自读书音的成分)的演变线索也非常清晰,说明整个演变过程当中基础并没有改变。 读书音又可以分为书面和口头两个层面。书面的层面以权威韵书为标准,往往偏于保守,有些音类的区分可能只是观念上的,所以带有一定的抽象性和入为性。口头的层面则必须以现实的语言为基础,当然也可能借助于师承(比如戏曲、曲艺界流行的“尖团”“上口”等字音区别就主要是通过师承传授),但是并不一定能够把韵书里的所有区别都表现出来。以元代为例,《蒙古字韵》(1269-1275,简称《蒙韵》)是用八思巴文译写汉语的标准,代表元代的权威读书音(参看龙果夫,1930/2004;罗常培,1959;宋洪民,2017:19)。《蒙韵》的蓝本是《新刊韵略》(参看宁忌浮,1997),但是要把这个书面的标准转换成拼音文字就需要有口头发音的依据,而从八思巴文的拼写来看,口头的层面显然已经发生了剧烈的变化。口头层面的变化很大程度来自口语的影响,而这种变化最终会导致书面层面的调整。所以读书音的变化中其实也有着口语的影子,通过读书音也可以观察口语音的变化。另外,由于口头和书面两个层面之间存在矛盾,导致口头的层面难以有绝对的标准,口头层面的分歧又会影响到书面层面,造成“诸家取舍,亦复不同”(陆法言《切韵序》)的局面。所以从读书音的分歧当中也能看到口语的影响。

然而我们考察了《合韵》之后反映北京话的多种材料,发现真实的演变过程并非如此简单。 1.2 使用的材料及相关问题的说明 除了上文已经提到的《中原》《合韵》《图经》,本文还考察了如下材料:樊腾凤《五方元音》(1654-1664,简称《五方》或《五原》);赵绍箕《拙庵韵悟》(1674,简称《拙庵》);年希尧增补本《五方元音》(1710,简称《五方》或《五增》);李汝珍《李氏音鉴》(1810,简称《音鉴》);徐鉴《音泭》(1817);裕恩《音韵逢源》(1840,简称《逢源》);威妥玛(Thomas Francis Wade)《寻津录》(1859)和《语言自迩集》(1867,1886,简称《自迩集》);富善(Chauncey Goodrich)《华英袖珍字典》(1891,简称《袖珍》)和《官话萃珍》(1898,简称《萃珍》);王璞《京音字汇》(1913,简称《京音》)和《国音京音对照表》(1921,简称《对照表》);高本汉《北京话语音读本》(1918,简称《读本》);老舍等《言语声片》(1928前后,简称《声片》)。 上述这些材料是否都能够代表典型的北京话?这个问题还不容易回答。首先需要说明的是,本文所说的现代北京话是指作为普通话语音标准的北京话,也就是经过一定规范的北京话。下面我们再从读书音和口语音的关系这个角度谈谈近代的北京话以及材料的问题。 近代的北京话里存在本地方音和读书音的区别。艾约瑟(1864/2015:10,注①)讲到:“北京本地的学者还区分北京话和官话。阅读时的发音以及印刷品上的词汇共同构成官话。阅读时不会用到的发音和书面上找不到的词汇都属于地方方言。”艾约瑟所说的官话大致相当于读书音(官话大致就是读书音的口头变体。这个问题拟另文专门讨论)。有些文献(如《音泭》)中提到“俗读”,就是与读书音相对的口语音。王璞的《对照表》明确地区分了北京读书音和北京俗音,二者在音系上非常接近,区别主要在字音上。北京读书音大约在二十世纪二三十年代以后就逐渐退出了历史舞台,这是国语运动主张“言文一致”的必然结果(参看叶宝奎,2007),现代北京话整体上更加接近《对照表》记录的北京俗音。 既然如此,我们就应该注意区分材料是代表读书音还是口语音,且以代表口语音的材料为主,因为那才是现代北京话的主要来源。遗憾的是书面的材料往往倾向于记录读书音,纯粹记录口语音的材料非常少见。不过有些文献由于作者的见闻或喜好,可能或多或少记录了一些口语音。比如《合韵》,收录的字音非常丰富,差不多包含了读书音和口语音两个完整的系统。还有少数文献由于自身的性质等原因,记录的主要是口语音。比如《中原》,作为一部曲韵韵书,面向的是新兴的通俗文艺形式,基础应当是口语音;从《中原》到现代北京话(去掉演变过程中来自读书音的成分)的演变线索也非常清晰,说明整个演变过程当中基础并没有改变。 读书音又可以分为书面和口头两个层面。书面的层面以权威韵书为标准,往往偏于保守,有些音类的区分可能只是观念上的,所以带有一定的抽象性和入为性。口头的层面则必须以现实的语言为基础,当然也可能借助于师承(比如戏曲、曲艺界流行的“尖团”“上口”等字音区别就主要是通过师承传授),但是并不一定能够把韵书里的所有区别都表现出来。以元代为例,《蒙古字韵》(1269-1275,简称《蒙韵》)是用八思巴文译写汉语的标准,代表元代的权威读书音(参看龙果夫,1930/2004;罗常培,1959;宋洪民,2017:19)。《蒙韵》的蓝本是《新刊韵略》(参看宁忌浮,1997),但是要把这个书面的标准转换成拼音文字就需要有口头发音的依据,而从八思巴文的拼写来看,口头的层面显然已经发生了剧烈的变化。口头层面的变化很大程度来自口语的影响,而这种变化最终会导致书面层面的调整。所以读书音的变化中其实也有着口语的影子,通过读书音也可以观察口语音的变化。另外,由于口头和书面两个层面之间存在矛盾,导致口头的层面难以有绝对的标准,口头层面的分歧又会影响到书面层面,造成“诸家取舍,亦复不同”(陆法言《切韵序》)的局面。所以从读书音的分歧当中也能看到口语的影响。