云南省图书馆机构用户,欢迎您!

先秦汉语中的某些旁格述宾式从古至今都没有对应的介词转说式,被转译为定中结构或[VP而VP]结构,少数保留下来。这些无介词的旁格述宾式可以表达蒙受涉入、经历涉入、动作涉入和多重涉入等意义。这些旁格述宾式绝非由介词或功能词省略而来,而是由隐形的抽象轻动词INVOLVE促发移位而生成的。

从题元理论的角度来看,先秦汉语述宾关系的多样性就是表层宾语可以承担多种题元角色。①在语义上,施事、感事、致事和受事是发出动作或直接受到动作、状态影响的实体,与事件直接相关;地点、工具、受惠者等题元角色则为事件添加具体的时空信息,与事件并非直接相关,因此我们将这些题元角色统称为涉入类角色②。本文将承担涉入类角色的论元称为旁格宾语,③将述语后出现涉入角色的结构称为旁格述宾式。先秦时期,承担涉入类题元角色的论元可以出现在表层宾语的位置上,旁格述宾式数量繁多、种类多样。 有些学者从介词对应的角度出发,认为不同语义的“述宾”关系就来自于不同的介词或功能词,如马建忠(1983)、李新魁(1979)、尹日高(1987)、孙良明(1993)、杨伯峻、何乐士(1992)等等,并有意从与介词对应的角度为特殊述宾关系分类。先秦时期确实有不少旁格述宾式与介词式相对应的例证,例如:

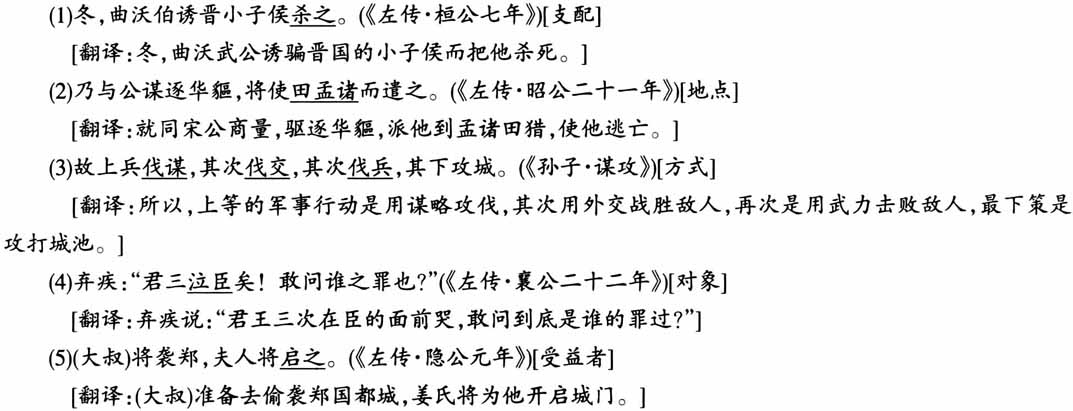

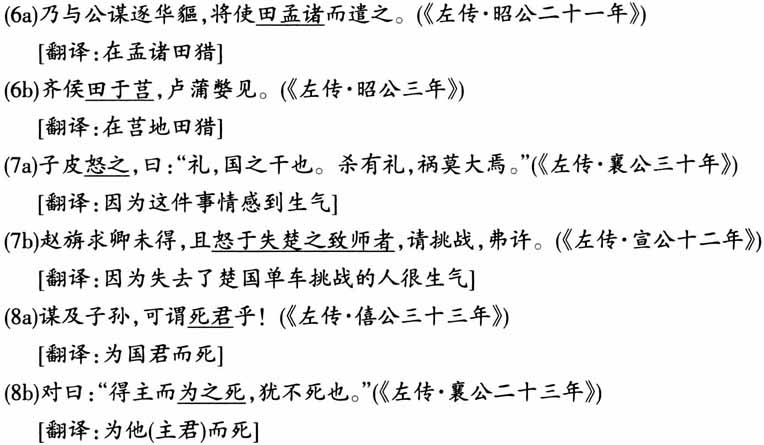

从题元理论的角度来看,先秦汉语述宾关系的多样性就是表层宾语可以承担多种题元角色。①在语义上,施事、感事、致事和受事是发出动作或直接受到动作、状态影响的实体,与事件直接相关;地点、工具、受惠者等题元角色则为事件添加具体的时空信息,与事件并非直接相关,因此我们将这些题元角色统称为涉入类角色②。本文将承担涉入类角色的论元称为旁格宾语,③将述语后出现涉入角色的结构称为旁格述宾式。先秦时期,承担涉入类题元角色的论元可以出现在表层宾语的位置上,旁格述宾式数量繁多、种类多样。 有些学者从介词对应的角度出发,认为不同语义的“述宾”关系就来自于不同的介词或功能词,如马建忠(1983)、李新魁(1979)、尹日高(1987)、孙良明(1993)、杨伯峻、何乐士(1992)等等,并有意从与介词对应的角度为特殊述宾关系分类。先秦时期确实有不少旁格述宾式与介词式相对应的例证,例如:  看起来,先秦的旁格述宾式与[PP+VP]式有很强的对应性。但是,学者也注意到用介宾结构来对应原先的述宾短语存在着问题。冯胜利(2000;005;2014a)、Feng(2003)首先揭示了旁格述宾式的句法本质,指出汉语述宾关系具有语义无穷而结构有定的特点,因事而异,随文可释,“是由不同轻动词的不同用法及其促发的移位所造成的”。据此,冯胜利(2005;2014a)预测出先秦时期应有一批虽有介词的意思、但不用介词来说甚至有些根本无法用当时及后代适当的介词来“转说”或“迂说”的句法结构,名之曰:前介词结构或无介词结构。例如冯胜利(2005)对“逃臣”(《左传·宣公十二年》)的分析,既不是“从臣子那里逃跑”也不是“向臣子那里逃跑”,只能意译为“躲避(avoid)”。蒋绍愚(2014)概括出“介词转说”存在的局限性:1.动宾关系非常复杂,不可能每一种动宾语义关系都加上一个介词来加以说明,也不可能为每一种动宾语义关系立一个x动的名称;2.介词和动宾语义关系不是一一对应的;3.用后起的介词来对应当时的述宾关系“显得不伦不类”。蒋绍愚(2014)也把先秦汉语不用介词或其他功能词引入、而在表层形式上将旁格宾语直接置于动词之后的特点概括为“先秦汉语主要用无标记形式表达述语和宾语之间的不同的语义关系”。那么,究竟有哪些语义关系不能用介词来加以说明、没有对应的介词转说式?无介词的旁格述宾式是否成批成类型、具有句法上的能产性?没有充足的语料,是无法回答这些问题的。 本文将接续冯胜利(2000;2005;2014a)、蒋绍愚(2014)的观点,先从转译后的结构出发,说明先秦汉语中确实存在没有对应介词转说式的旁格述宾式,再分类描写无介词对应的旁格述宾式所表达的语义,最后给出其句法结构的解释。 1 无介词的先秦旁格述宾式的转译 以后人注疏为线索,我们发现有些先秦旁格述宾式在后代被译解为介词转说式,但是有些只能被转译成定中结构或[VP而VP]结构,少数保留至今。不仅在当时、在后代,甚而直至如今这些旁格述宾式都没有对应的介词转说式,下面我们就按照这三类来进行分类说明。 1.1 转译为定中结构 有些旁格述宾式被转译为定中偏正结构,原先在表层宾语位置上的涉入成分出现在了定语的位置上。例如④:

看起来,先秦的旁格述宾式与[PP+VP]式有很强的对应性。但是,学者也注意到用介宾结构来对应原先的述宾短语存在着问题。冯胜利(2000;005;2014a)、Feng(2003)首先揭示了旁格述宾式的句法本质,指出汉语述宾关系具有语义无穷而结构有定的特点,因事而异,随文可释,“是由不同轻动词的不同用法及其促发的移位所造成的”。据此,冯胜利(2005;2014a)预测出先秦时期应有一批虽有介词的意思、但不用介词来说甚至有些根本无法用当时及后代适当的介词来“转说”或“迂说”的句法结构,名之曰:前介词结构或无介词结构。例如冯胜利(2005)对“逃臣”(《左传·宣公十二年》)的分析,既不是“从臣子那里逃跑”也不是“向臣子那里逃跑”,只能意译为“躲避(avoid)”。蒋绍愚(2014)概括出“介词转说”存在的局限性:1.动宾关系非常复杂,不可能每一种动宾语义关系都加上一个介词来加以说明,也不可能为每一种动宾语义关系立一个x动的名称;2.介词和动宾语义关系不是一一对应的;3.用后起的介词来对应当时的述宾关系“显得不伦不类”。蒋绍愚(2014)也把先秦汉语不用介词或其他功能词引入、而在表层形式上将旁格宾语直接置于动词之后的特点概括为“先秦汉语主要用无标记形式表达述语和宾语之间的不同的语义关系”。那么,究竟有哪些语义关系不能用介词来加以说明、没有对应的介词转说式?无介词的旁格述宾式是否成批成类型、具有句法上的能产性?没有充足的语料,是无法回答这些问题的。 本文将接续冯胜利(2000;2005;2014a)、蒋绍愚(2014)的观点,先从转译后的结构出发,说明先秦汉语中确实存在没有对应介词转说式的旁格述宾式,再分类描写无介词对应的旁格述宾式所表达的语义,最后给出其句法结构的解释。 1 无介词的先秦旁格述宾式的转译 以后人注疏为线索,我们发现有些先秦旁格述宾式在后代被译解为介词转说式,但是有些只能被转译成定中结构或[VP而VP]结构,少数保留至今。不仅在当时、在后代,甚而直至如今这些旁格述宾式都没有对应的介词转说式,下面我们就按照这三类来进行分类说明。 1.1 转译为定中结构 有些旁格述宾式被转译为定中偏正结构,原先在表层宾语位置上的涉入成分出现在了定语的位置上。例如④:

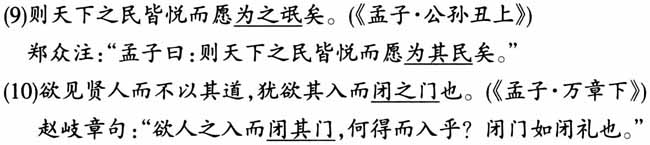

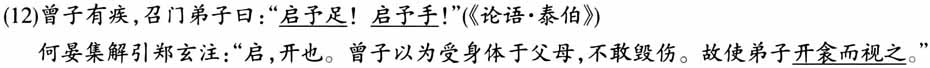

例(9)中的“之”是“为氓(做人民)”事件中的涉入成分,本在动词之后,但在郑众的解释中被转译为领格代词“其”。例(10)中的“之”是“闭门(关门)”事件中的涉入成分,但被赵岐转译为领格代词“其”。例(11)中的“之”是“为子(做儿子)”事件中的涉入成分,则被何休转译为定语“公孙之(公孙的)”。可见,原本的涉入关系被转译为领属关系,涉入成分转移到修饰语位置上,采用定中结构的引介策略。 1.2 转译为[VP而VP]结构 有些旁格述宾式被转译为[VP而VP]结构。例如:

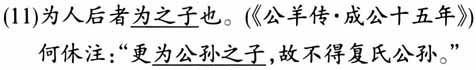

例(9)中的“之”是“为氓(做人民)”事件中的涉入成分,本在动词之后,但在郑众的解释中被转译为领格代词“其”。例(10)中的“之”是“闭门(关门)”事件中的涉入成分,但被赵岐转译为领格代词“其”。例(11)中的“之”是“为子(做儿子)”事件中的涉入成分,则被何休转译为定语“公孙之(公孙的)”。可见,原本的涉入关系被转译为领属关系,涉入成分转移到修饰语位置上,采用定中结构的引介策略。 1.2 转译为[VP而VP]结构 有些旁格述宾式被转译为[VP而VP]结构。例如:  关于“启予足、启予手”,古人已有两种不同的解释。一种如郑玄所注,将“启”释为开启,即取“启”的一般意义,将“启予足、启予手”整个结构诠释成一个事件。另一种则是将“启”解为“视”,王念孙《广雅疏证》以“启”为表省视的“

关于“启予足、启予手”,古人已有两种不同的解释。一种如郑玄所注,将“启”释为开启,即取“启”的一般意义,将“启予足、启予手”整个结构诠释成一个事件。另一种则是将“启”解为“视”,王念孙《广雅疏证》以“启”为表省视的“ ”之通假,这未免迂曲。郑玄的解释更为直接,也更接近原意。《论衡》中的异文也更支持郑注:

”之通假,这未免迂曲。郑玄的解释更为直接,也更接近原意。《论衡》中的异文也更支持郑注: