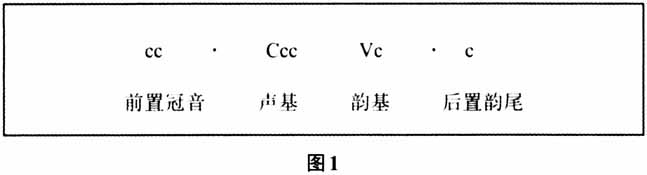

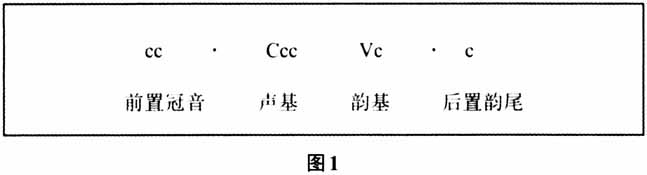

日语汉字读音分为音读和训读两种。其中训读又称字训、和训、意读,一般认为是日语固有的读音。学界一般将字训与字音相对,字音就是我们熟知的吴音、汉音、唐音和宋音等受古汉语影响产生的读音。一些权威著作对字训的定义都很明确的指出其和语本源的性质。那么训读是否都本源于和语?是否也像音读一样受到古汉语读音的影响呢? 一、关于训读的和语本源说和上古汉语借字说 关于日语训读,《广辞苑》定义为“相当于汉字意义,并作为读音固定下来”①:《明镜国语辞典》定义为“汉字的日语读法。汉字的意义和和语的发音结合并固定下来的读音”②。皮细庚(1997:107)进一步解释为“不考虑汉字的原音,只利用汉字的字形和字义,来表示日语固有的词语”。此外,作为详解汉字的意义以及起源的权威辞典——《汉字源》,也将训读称为意读,即“表示汉字意义的读音”,与包括吴音、汉音、唐音和宋音等在内的字音相对,这一编排也从侧面明确了训读音的和语本源说。 针对训读的和语本源说最早提出质疑的是瑞典汉学家高本汉,他在《言语学と古代中国》中举出了20余个借用古代汉语的和语词,但几乎被日本国语学家龟井孝全盘否定③。成玉峰(2016)在其系列论文中对汉字中古音韵(山臻咸深四摄)与日语字训读音(以マ行和ナ行为主)的对应关系进行了研究,视角新颖、分析有据,提供了不同于传统训读概念的新论证。上古音方面,郑张尚芳(2003)在《上古音系》中列举对音材料时也涉及到了个别日语字训和上古音韵之间的对应关系,如在论证-s尾与上古去声调关系时就列举了日语汉字“蓋”“芥”“仮”“柰”等借词作为证据,但有学者对此提出质疑,如李香(2003)曾通过对日语语言进行解构分析的方式对上述例字能否成为证据表示了怀疑。沼本克明(1986)也承认诸如“馬”(训读为“ウマ”即uma)、“梅”(训读为“ウメ”即ume)等字的训读音体现了上古音韵层的遗留痕迹,但他认为“这并不是上古汉语中成体系的音韵移植,只能看作是一种停留在词汇层面的借用”④。 同日语一样,朝鲜语也与汉语有着深厚的渊源,且关于朝鲜语与上古汉语的关系进行的研究已有不少。侯玲文(2009)《专门围绕汉——朝对应词,参照李方桂和郑张尚芳的上古拟音对81个声系的词例在音节结构、声韵等方面进行了对比,对其中反映的语音对应规律进行了细致的总结,并推测这一典型的语言强度接触产生的时间“上限大约在商末周初,下限应不晚于汉代”。李无未(2012:73)也指出“日语汉字音与汉语上古音关系的研究……还要在研究理论与研究方法上不断创新。比如学术视野的拓展,像朝鲜汉字音所反映的汉语上古音与日语汉字音、汉语上古音声母的比较,例如复辅音研究……等等,都是应该加以注意的问题”。这些观点也都给予我们启示:日语的字音字训与上古汉语的比较研究有进一步挖掘的空间,需要引入新的思路和方法。 我们认同沼本克明关于训读中的“词汇借用说”的观点,鉴于上古汉语中多为单字词,因此在沼本的基础上进一步发展为“借字说”,即日语训读中的某些读音直接来源于上古汉语(3世纪以前的周秦古音),以音义结合的单字词形式进入日语系统,并被进行相应的日语化改造,但还是与上古音有着极高的相似度。由于上古音的某些音韵特点到中古时期(4—12世纪,主要以《切韵》体系为主)已经消失,所以在吴音和汉音大量进入日语逐渐形成音读系统的时候,源自上古汉语的某些读音由于和脱胎于中古音的音读存在较大的差距,因此很自然地被认为是“只表示汉字意义”的训读音,而其最初既表意又表音的借字身份则被忽略了。 公元前108年起,中国开始统治朝鲜半岛的部分领土,随着第一代归化人⑤经由朝鲜半岛将汉字带到日本,反映周秦古音的上古借字也从音和义等两个方面对日语产生了影响。除了一字一音的万叶假名母胎借字之外,还有一批借字在日语化的过程中形成二合或三合⑥的音拍读音,这是本文讨论的重点。 根据郑张尚芳(2003:41)我们简单总结出上古音节的最全结构:

即音节核心成分是CV,如果是单个的开音节CV,则基辅音C前后的冠音c、声尾c及主元音V后的韵尾c均处于零位的状态。 这种音节结构较为复杂,由于日语音节是一个声母加一个韵母的开音节,因此一些上古借字进入日语体系后,受到日语音系特点的影响,可能会进行先音拍化⑦、再开音节化的语音改造,最后以二合或三合假名的形式固定下来。其实这种改造路径在中古时期日语对译汉语阳入声韵字的材料中并不罕见。举见母衔韵的“監”字为例,其拟音为kam,但平安时期尚未出现能够转写阳声韵尾-m的拨音标记,为符合日语开音节音拍的语音要求,在对译时便以辅音为界线进行切割,将kam拆成ka和mV两个音拍,即在m后面加上一个元音i使其开音节化,以“カミ”(即kami)为音。这种情况是增音,一般增生的是i或u。还有一种情况是在音节前面增音,比如沼本认为有可能源于上古汉语的训读音“馬”(uma)和“梅”(ume),都是在ma和me的前面加了一个零声母的音节u,我们认为这可能是对浊声母的一种强调。与增音相对的情况是减音,如万叶假名中用“キ”(ki)来标记质韵的“吉”字,舍弃了其入声韵尾-t。我们推测在上古时期,归化人带来的上古借字经过上述的和式语音改造后极有可能作为训读音被固定下来。

即音节核心成分是CV,如果是单个的开音节CV,则基辅音C前后的冠音c、声尾c及主元音V后的韵尾c均处于零位的状态。 这种音节结构较为复杂,由于日语音节是一个声母加一个韵母的开音节,因此一些上古借字进入日语体系后,受到日语音系特点的影响,可能会进行先音拍化⑦、再开音节化的语音改造,最后以二合或三合假名的形式固定下来。其实这种改造路径在中古时期日语对译汉语阳入声韵字的材料中并不罕见。举见母衔韵的“監”字为例,其拟音为kam,但平安时期尚未出现能够转写阳声韵尾-m的拨音标记,为符合日语开音节音拍的语音要求,在对译时便以辅音为界线进行切割,将kam拆成ka和mV两个音拍,即在m后面加上一个元音i使其开音节化,以“カミ”(即kami)为音。这种情况是增音,一般增生的是i或u。还有一种情况是在音节前面增音,比如沼本认为有可能源于上古汉语的训读音“馬”(uma)和“梅”(ume),都是在ma和me的前面加了一个零声母的音节u,我们认为这可能是对浊声母的一种强调。与增音相对的情况是减音,如万叶假名中用“キ”(ki)来标记质韵的“吉”字,舍弃了其入声韵尾-t。我们推测在上古时期,归化人带来的上古借字经过上述的和式语音改造后极有可能作为训读音被固定下来。

即音节核心成分是CV,如果是单个的开音节CV,则基辅音C前后的冠音c、声尾c及主元音V后的韵尾c均处于零位的状态。 这种音节结构较为复杂,由于日语音节是一个声母加一个韵母的开音节,因此一些上古借字进入日语体系后,受到日语音系特点的影响,可能会进行先音拍化⑦、再开音节化的语音改造,最后以二合或三合假名的形式固定下来。其实这种改造路径在中古时期日语对译汉语阳入声韵字的材料中并不罕见。举见母衔韵的“監”字为例,其拟音为kam,但平安时期尚未出现能够转写阳声韵尾-m的拨音标记,为符合日语开音节音拍的语音要求,在对译时便以辅音为界线进行切割,将kam拆成ka和mV两个音拍,即在m后面加上一个元音i使其开音节化,以“カミ”(即kami)为音。这种情况是增音,一般增生的是i或u。还有一种情况是在音节前面增音,比如沼本认为有可能源于上古汉语的训读音“馬”(uma)和“梅”(ume),都是在ma和me的前面加了一个零声母的音节u,我们认为这可能是对浊声母的一种强调。与增音相对的情况是减音,如万叶假名中用“キ”(ki)来标记质韵的“吉”字,舍弃了其入声韵尾-t。我们推测在上古时期,归化人带来的上古借字经过上述的和式语音改造后极有可能作为训读音被固定下来。