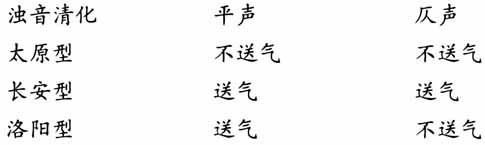

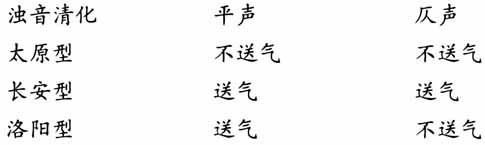

一、引言:统一与分化 汉语发展史是统一(centripetal)与分化(centrifugal)两股力量交相运作的结果。大体言之,文教推广代表统一的力量,而移民运动和底层影响代表分化的力量。 两千年来,移民常随政治、社会动荡而起,大规模运动在汉语发展史上留下深刻烙印的分为前后两次。较早的一次是西晋末年(公元317)永嘉乱后的移民,其场景如用唐代诗人张籍的话来概括就是:“北人避胡皆在南,南人至今能晋语。”①较晚的一次是北宋末年(1127)靖康之难的移民,其境况在诗人韩滤和韦庄笔下栩栩如生:“莫道吴中非乐土,南人多是北人来”,“楚地不知秦地乱,南人空怪北人多”。②就语言的空间扩散(spatial diffusion)而言,移民把故乡的语言带到他乡起初也是一种统一运动,永嘉移民在南方经过几百年的生活之后还“能晋语”就是表征。问题就在南人继续使用晋语的时候,北人已改口说唐语。所谓分化,那是因为这两次历史事件之后,南北长期分治,终于渐行渐远。其差异可以总括为:移民的语言保守而北方故土持续创新。 底层影响用颜之推的话来说就是:“南染吴越,北杂夷虏。”这样的过程在汉语史上从来不曾停歇。因为汉语史的发展模式一如中国历史政治、文化的扩张运动,也就是中心征服、同化周边的模式。历史语言学的经验显示,语言接触会加速语言变化——北方在少数民族大量加入汉语社团的情况下加速了汉语的变化;南方的移民如果像孤臣孽子那样谨守祖宗世代传承而下的语言自然倾向保守,但是另一方面,出于日常生活的需要或经由通婚,语言接触在南方也同样势不可免,“南染吴越”说的就是这种状况。从中心看周边,少数民族汉化可以视为语言统一运动的成就,但是如同世界各地的语言习得过程一样,底层影响很难避免。因此,一个角度下的统一运动实际上也种下或寓含分化的因素。语言地理类型学家着重底层因素,就难免把汉语现代所见差异都归因于少数民族语言底层起的作用。③ 文教推广代表统一的力量,这一点从现代教育普及的情况看起来,天经地义,几乎不言自明,无须争辩。然而,如果拉长历史镜头、扩大视野,文教推广实际上也隐含分化的因素。底下,我们分从三个方面来说。 (一)首都的语言西方语言发展史显示,拉丁话原来出自罗马,希腊话原来出自雅典,由于政治、文化的优势地位,两个原来分布狭隘的地区方言逐渐对外扩散其影响力,覆盖、取代了四周的语言或方言,最终跃升成为共同语的标准代表。这样的发展模式后来再度见于英语和法语,伦敦和巴黎在其中都扮演关键的角色。④用法国语言学家房德里耶斯(J.Vendryes)的话来做比喻,帝国首都的语言叫城里话(sermo urbanus),四邻乡下的语言或方言叫乡下话(sermo rusticus),上述几个语言共同语(koine)的形成就是城里话扩张、同化乡下话的过程。⑤ (二)学在官府中国语言的发展不能不看一下学在官府的角色。关于这一点,清末黄绍箕在《中国教育史》中有段话说:“古者惟官有学,而民无学。惟官有书,而民无书也。士子欲学者,不知本朝之家法,及历代之典制,则就典书之官而读之。秘府之书,既不刊布,则非身入清秘,不能窥见,此学术之所以多在官府也。”⑥这里所说的古者也许不只限于纸张发明以前的中国,可能在纸张发明以后的很长时间内也是这样,也就是说,学术教育掌控在政府手里。这个历史背景说明,汉字音原来都是学校教出来的,普及于民间之后才慢慢分化。秦朝的“语同音”政策就是为因应春秋战国以来私学发达,各地方言趋于分歧所提出的对策,此后历朝历代的中央政府莫不尽力执行,试图让臣民沟通无碍。 (三)官学的层级唐代官学分为中央与地方,中央官学设在京畿,地方官学依行政单位大小分为京都学、都督府学、州学、县学、市镇学、里学。⑦这样完备的学校教育体系就是“语同音”的传播机构,好比中央电台之外,还有层级组织完备的地方电台。唐代京都学三大中心的所在是:北京太原、西京长安、东京洛阳。为什么地方官学的最高单位会设在这三个地方?不用说,那是因为它们长期在中国历史舞台的重要地位决定的,具有深厚的政治、文化底蕴,也就是符合传统知识分子的人文心理和语言文化的畛域观念——长安代表关西,洛阳代表关东,太原代表唐室龙兴之地。从语言发展史透视的眼光看,这三个京都学所在是三大演变类型的辐射中心,因此也就成为统一运动中的分化起点。 唐代三大京都学中心的选定实际上照顾了上文所说首都语言的角色。长安与洛阳在中国历史上各曾充当千年帝都,而太原的历史可以追溯到春秋的晋定公十五年(公元前497)。长期作为四邻方言景仰、学习对象,这三大首都语言的演变类型必定从很早的时候就开始扩散开来。它们彼此之间的一个明显差异就是全浊声母的演变:

这三大类型在北方的分布很广,太原型在晋中盆地方言,长安型在秦晋方言(含陕西关中平原和山西汾河流域),洛阳型在一般官话方言——后两个也可以分称为关西语和关东语。如此说来,它们在唐代充当文教传播中心并非出于偶然,更早以前的年代应该也是如此。多早?至少在公元前后的四百年大汉帝国时期已有迹象,虽然洛阳型在较晚的时期才充分展现其威力——这一点后文再说。

这三大类型在北方的分布很广,太原型在晋中盆地方言,长安型在秦晋方言(含陕西关中平原和山西汾河流域),洛阳型在一般官话方言——后两个也可以分称为关西语和关东语。如此说来,它们在唐代充当文教传播中心并非出于偶然,更早以前的年代应该也是如此。多早?至少在公元前后的四百年大汉帝国时期已有迹象,虽然洛阳型在较晚的时期才充分展现其威力——这一点后文再说。

这三大类型在北方的分布很广,太原型在晋中盆地方言,长安型在秦晋方言(含陕西关中平原和山西汾河流域),洛阳型在一般官话方言——后两个也可以分称为关西语和关东语。如此说来,它们在唐代充当文教传播中心并非出于偶然,更早以前的年代应该也是如此。多早?至少在公元前后的四百年大汉帝国时期已有迹象,虽然洛阳型在较晚的时期才充分展现其威力——这一点后文再说。