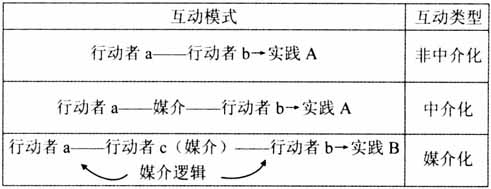

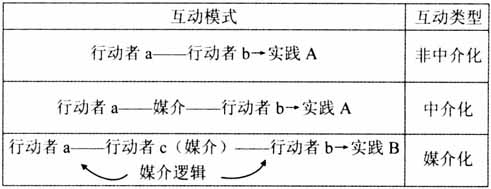

中图分类号G206 文献标识码A 文章编号1001-8263(2021)07-0104-09 DOI:10.15937/j.cnki.issn1001-8263.2021.07.012 媒介与社会现实的变迁之间的关系历来是传播学者关注的核心话题。传统的媒介研究聚焦于“使用—效果”(use-effect)路径,将媒介的效应定位于单一文本、单一内容意义释放的瞬间,这样狭义的理解媒介的社会效应已不足以解释当代社会生活借由媒介带来的诸种转变。为了克服所谓“主导范式”(dominant paradigm)①下效果研究的弊病,“媒介化”(mediatization)这一术语在晚近二十余年的欧洲媒介社会学界横空出世。这不仅带来的是从新千年至今的欧洲传播研究的“媒介化转向”(turn of mediatization)②,也使得各学者开始以“媒介化”为核心概念,重新理解媒介与当代社会政治、经济、文化之间的动态关联。他们的研究主题无所不包——既有宏观方面的媒介化理论的构建,也有中观层面的社会机制的媒介化研究,还有微观的针对交往、互动媒介化的考察。随着媒介化研究在欧洲的不断“升温”,国内学界亦有学者从媒介化的发展源流、研究范式以及理论脉络等角度出发,阐释欧洲传播学界从“媒介研究”转向“媒介化研究”的理论变迁过程。 媒介化研究“蓬勃发展”的同时不能掩盖的是关于这一概念界定的复杂性。迪肯和斯坦叶就直言媒介化似乎成为一个“无差异的概念”(a concept of no difference),即一个空的箩筐,所有与媒介效应有关的研究都可以置入其中,冠以“媒介化”的名号。③这一点亦得到了埃克斯特罗姆等学者的赞同,他们批评媒介化研究的学者执着于“过于宏大的论述”(too grand claims)而不关心具体概念的澄清,使得当前学界对媒介化的理解存在着三种不同定位:“作为一种统一概念的媒介化”,“作为一种元理论(meta-theory)的媒介化”以及“作为一种研究范式(paradigm)的媒介化”④。 理清围绕媒介化之间的理论纷争绝非易事。作为早期的贡献者之一,尼克·库尔德利就强调媒介化要想取得长足发展就必须“将自己视为一种社会理论(social theory)”,从而“设立自己的出发点,讨论社会行动与社会空间问题”⑤。如果从社会理论出发,媒介化的问题意识、逻辑出发点和分析框架又将是怎样的?这将会有助于学者们澄清有哪些围绕在媒介化研究之中的争议?最后,作为社会理论的媒介化会与哪些其他理论产生对话的空间? 一、从“中介化”到“媒介化”:共识、争议与分歧 “媒介化”,这个在库尔德利和赫普看来颇为“笨拙”(awkward)的术语⑥却成了近二十年来欧陆传播学界讨论的“焦点”。那么,究竟什么是媒介化呢?抛去各种概念界定不谈,我们或许可以从与之相对的另一个概念——“中介化”(mediation)入手。假设一段具体的社会实践进程包含着两个主要行动者(行动者a与行动者b)。如图1所示,在第一个场景中,行动者a与行动者b展开社会互动(social interaction),导向一段实践进程,记为实践A,图示表示为:行动者a——行动者b—实践A。在第二个场景中,行动者a与行动者b的社会互动因为某种限制(例如物理限制、文化限制等等)必须借助引入作为互动渠道的媒介来完成,从而产生实践A,图示表示为:行动者a——媒介——行动者b→实践A。在第三个场景中,媒介自身成为了参与社会实践进程中的一个行动者,记为行动者c。它不仅参与行动者a与b的社会互动过程,并且以自身携带的“系统性规则”(systematic norms)改变了a与b的社会互动产物——记为实践B,图示表示为:行动者a——行动者c(媒介)——行动者b→实践B。 对比这三个场景我们可以发现,在第二个场景中,媒介是作为社会互动发生的一个“通道”来起作用,媒介的在场保证了行动者之间的互动得以发生。媒介并未改变行动者的互动结果(实践A),只是行动者的互动过程被媒介所“中介化”了。而在第三个场景中,原先作为通道的媒介自有的系统性规则——“媒介逻辑”(media logic)开始作用于行动者之间的互动;从某种程度上来说,媒介开始作为一个独立的行动者(行动者c)参与到原先行动者之间的社会互动之中,最终带来新的互动结果的出现(实践B)。这样,社会互动就不仅仅被“中介化”了,它们同时也被“媒介化”了——实践B与实践A的差别在于,媒介逻辑嵌入到社会互动过程本身。三个场景之间的关系参见下图(图1)。

图1 三种互动模式与互动类型 从图1来看,媒介化恰恰是社会互动“深度中介化”(deep mediation)的结果,正如夏瓦所言,媒介化意味着“媒介不再只是一种互动的渠道,而是以其自身形塑(mould)互动发生的方式”⑦。以这一模型为基础,倘若我们采取一个更为宏观的视角:当媒介渗透到社会各领域之形貌的构建过程之中,尤其以互联网和数字媒体为标志的“网络社会崛起”的时代⑧,媒介化便成为一个“理解媒介与传播渠道的变迁和文化与社会的变迁两者之(长期)关联的核心概念”⑨。

图1 三种互动模式与互动类型 从图1来看,媒介化恰恰是社会互动“深度中介化”(deep mediation)的结果,正如夏瓦所言,媒介化意味着“媒介不再只是一种互动的渠道,而是以其自身形塑(mould)互动发生的方式”⑦。以这一模型为基础,倘若我们采取一个更为宏观的视角:当媒介渗透到社会各领域之形貌的构建过程之中,尤其以互联网和数字媒体为标志的“网络社会崛起”的时代⑧,媒介化便成为一个“理解媒介与传播渠道的变迁和文化与社会的变迁两者之(长期)关联的核心概念”⑨。

图1 三种互动模式与互动类型 从图1来看,媒介化恰恰是社会互动“深度中介化”(deep mediation)的结果,正如夏瓦所言,媒介化意味着“媒介不再只是一种互动的渠道,而是以其自身形塑(mould)互动发生的方式”⑦。以这一模型为基础,倘若我们采取一个更为宏观的视角:当媒介渗透到社会各领域之形貌的构建过程之中,尤其以互联网和数字媒体为标志的“网络社会崛起”的时代⑧,媒介化便成为一个“理解媒介与传播渠道的变迁和文化与社会的变迁两者之(长期)关联的核心概念”⑨。